Nel Quattrocento l’Emilia conobbe un ulteriore sviluppo economico e vide l’ascesa di alcune famiglie aristocratiche il cui potere si basava sulla produzione agricola dei loro feudi.

A testimonianza dell’importanza raggiunta è il fatto che nel corso delle guerre intestine che travagliavano le signorie locali vi fosse l’accanimento contro le “cassine” degli avversari ed il conseguente saccheggio. Nel 1403, in occasione di una sola scorreria nei feudi rossiani di San Secondo, vennero razziati ben 400 capi bovini. Nel 1438 tra Bagnolo e Reggio vi fu una battaglia per il possesso di un “casone” da formaggio.

Il maggiore imprenditore caseario che abbiamo individuato nel ‘400 fu il convento di San Giovanni che aveva 4 caseifici attivi. Due erano a Parma, a Gainago e Beneceto, e due a Reggio a Cadè e a Cadelbosco sopra. I caseifici erano tutti affittati e, oltre alla somma pattuita, gli affittuari dovevano dare le onoranze al caseificio a Natale consistenti in formaggio mazengo bono e burro.

Dai “Discorsi” di P. A. Mattioli, 1557

Nella seconda metà del Cinquecento l’Emilia risultava essere in espansione agricola e commerciale e tra i beni trattati il formaggio giocava un ruolo non indifferente.

I sovrani iniziarono a mostrare un certo interessamento verso la produzione casearia mentre le abbazie cercavano, ormai con qualche difficoltà, di mantenere le posizioni raggiunte.

I feudatari dal canto loro manifestarono un aumentato interesse per la produzione di formaggio con relativi cospicui investimenti di capitale.

I Sanvitale tra Noceto e Fontanellato avevano circa 6700 biolche con 4 caseifici.

I Rossi di San Secondo avevano un patrimonio di vacche di un centinaio di capi.

I Da Correggio a Casaloffia avevano una grande tenuta di 344 biolche con caseificio.

A Novellara invece i Gonzaga avevano circa 200 vacche “da secchia” di cui 100 concentrate in un’unica “vaccheria” con caseificio. Giulio Cesare Gonzaga di Novellara si occupava del commercio delle vacche delle sue aziende, dimostrando come allora l’aristocrazia locale non avesse nulla da invidiare in quanto a dinamismo ad altri successivi e più famosi imprenditori.

La principale tenuta agricola che costituiva la fonte della ricchezza di questo signore rinascimentale, era quella di Casaloffia, nel reggiano, di 344 biolche con caseificio.

Rileviamo infine che la categoria dei commercianti-proprietari di vacche di estrazione non nobile, in genere ricchi commercianti ed artigiani cittadini, continuava ad investire “in vacche” e, nel 1564 a Torrile Girolamo Piazza e Bernardo Azzi fecero “una compagnia” di produzione ed affitto di bovine unendo gli animali di due vaccherie, una da 111 e l’altra da 94 capi. Quando nelle nostre campagne sorgono oggi delle “grandi stalle” non si fa pertanto che continuare una tradizione che ha radici antiche.

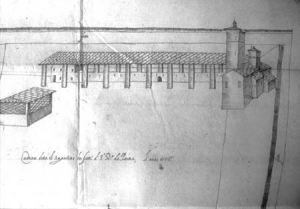

Si tratta del caseificio (il piccolo edificio sulla sinistra) della tenuta del “Traghettino” di Cadelbosco Sopra. (Archivio di stato di Modena)

Di regola alla “vaccheria” padronale era annesso il caseificio, ma non tutti i proprietari avevano i mezzi per potersi permettere una grande mandria, spesso essi si limitavano ad una stalla con 10-20 capi cui si aggiungeva il latte delle stalle dei mezzadri. Costoro avevano in genere da 1 a 3 vacche per azienda ed aiutavano il casaro a turno ricevendo poi il loro formaggio una volta che avevano consegnato il quantitativo di latte sufficiente a fabbricare una o più forme. Il caseificio era detto “turnario” e , nei secoli successivi, iniziò anche a funzionare senza vaccheria. Infatti se i mezzadri avevano sufficiente latte allora il proprietario metteva soltanto le attrezzature e pagava il casaro. Se il proprietario era il duca allora la caldera era di “Sua Altezza Serenissima”.

Le aree più scure rappresentano quelle con maggiore concentrazione di caseifici.

In questi anni la produzione più stimata commercialmente andava dal formaggio maggengo al settembrino, quando le vacche potevano sfruttare i pingui pascoli della pianura. In collina la produzione si sviluppò tardi, nel secolo XIX ed in montagna ancora dopo agli inizi del secolo XX. Tra i monti infatti vi erano pochi bovini di razze poco produttive ma assai rustiche che erano in grado di sopportare le terribili “quaresime” invernali in cui non vi era quasi nulla da mangiare per loro. La scarsezza di foraggi unita alle esiguità dei fondi e alla carenza delle vie di comunicazione, per tacere poi delle mancanze di capitali, impediranno di fatto la diffusione della produzione del Parmigiano e del Reggiano in montagna sino agli inizi del XX secolo.

Ostacolata dalla mancanza di acqua per i pascoli era pure la produzione a Modena, che comunque fu intrapresa dai benedettini del monastero di San Pietro già nel ‘500.

La commercializzazione aveva aspetti che ricordano ancora quella attuale. Essenziale era la figura del mediatore, esperto valutatore di formaggio, che metteva d’accordo i fattori ed i commercianti cittadini di Parma e Reggio al momento dell’acquisto della partita. Essa era spesso divisa in lotti, in genere due o tre, a seconda delle classi di qualità del prodotto.

Il pagamento era spesso effettuato in tre rate, a dicembre, maggio e settembre. A Parma erano presenti alcune decine di formaggiai o lardaroli che vendevano anche i salumi, di questi i più grandi fornivano poi i mercanti “esteri” che venivano sulla piazza di Parma a cercare il formaggio, fra questi troviamo, milanesi, cremonesi e modenesi. Piacenza era allora una piazza commerciale importantissima e numerose erano le ditte esportatrici di diversi prodotti, tra cui anche il formaggio Parmigiano assieme al Piacentino, che, nel ‘500 aveva un livello qualitativo di tutto rispetto.

Il formaggio allora “andava per il mondo” ed era consueto trovarlo in Germania, nelle Fiandre, in Francia e vi è anche una segnalazione del suo impiego in Spagna. Le forme “da esportazione” erano sempre le più grosse come quelle, eccezionali, regalate dal comune di Reggio al duca Alfonso I che pesavano 41 kg l’una.