Valerio Marasi – Franco Savi

Se è vero che il nostro paesaggio agrario è frutto di una plurimillenaria azione dell’uomo sul suolo e che i cambiamenti cui è stato soggetto sono strettamente connessi a successive trasformazioni demografiche, sociali ed economiche, si può pure affermare che l’evoluzione delle strutture rurali, su cui tale paesaggio si fonda, deve essere messa in relazione con le discontinue, ma sempre più accentuate capacità dei gruppi umani di appropriarsi dell’ambiente.

In questo quadro esiste un filo conduttore rappresentato da un rapporto uomo-bovino che si estrinseca in fenomeni di interdipendenza e interazione. In effetti, nella storia dell’uomo si possono individuare tre tappe che a nostro avviso sottintendono relazioni fra presenza umana e bovini, sostanzialmente differenti fra loro. Queste relazioni sono così sintetizzabili.

Nella prima tappa il bovino ha la funzione essenziale di produttore di derrate, nella seconda appare come fornitore di energia, nella terza, serve esclusivamente a produrre ricchezza da scambiare sul mercato.

La prima tappa, che può essere collocata dalla Preistoria al primo Medio Evo, è caratterizzata da una crescente presenza degli animali domestici e dall’affermarsi di loro crescenti funzioni essenziali alla vita economica e sociale; per lungo tempo in questa fase, il bovino è considerato essenzialmente un animale da carne, come tutti gli animali domestici.

Nella seconda tappa, che si svolge dal Medio Evo fino all’inizio dell’Età contemporanea, si evidenzia una crescente funzione di motrice dei maggiori quadrupedi (equini e bovini), e, specie nella realtà padana, questi sono di notevole supporto all’uomo nei lavori agricoli, che diventano via via più intensi.

Nell’ultima tappa, che coincide con l’Età contemporanea, il bovino, come in genere tutti gli animali domestici, rappresenta uno strumento di prevalente produzione di reddito, attraverso l’accentuazione delle sue capacità produttive.

Con l’individuazione di queste tappe fondamentali, a seconda del ruolo dei bovini nella vita sociale ed economica dell’uomo, possiamo meglio configurarci l’ambiente agricolo conseguente e le caratteristiche del paesaggio.

Certamente quanto è accaduto nella Pianura Padana, e quindi nel Parmense, in tutte le epoche storiche si presta particolarmente per descrivere questa vita parallela fra uomini e animali e, data la rilevanza dell’attività agricola, il paesaggio ne è una fedele testimonianza.

La prima tappa da noi delineata è caratterizzata da un’ampia disponibilità di lavoro umano: di conseguenza gli animali e i bovini in particolare servono, come si è accennato, per produrre derrate alimentari.

Ecco quindi che la loro presenza è legata o agli accadimenti storici o all’intensità di epizoozie, allora incontrastabili.

Per quanto attiene al Parmense o alla Pianura Padana, l’origine del bovino, che si diffonde su tutto il territorio e giunge all’età contemporanea, non sembra condurre agli ungulati presenti nella preistoria, ma a quelli che accompagnarono e sostennero le invasioni barbariche dell’epoca romana e post-romana.

In questo periodo gli animali, seppur domestici, sono mantenuti quasi esclusivamente allo stato brado negli ampi prati-pascoli disponibili. Prevalendo un’agricoltura pastorale, il paesaggio agrario della Pianura Padana è dominato da due elementi: dal maggese e dalla piantata (coltivazione della vite maritata agli alberi); questa ultima ancora circoscritta sia sul territorio sia nelle dimensioni.

Tale epoca è sottesa in pratica alla cultura del «pane e del vino»[1], elementi questi che definiscono lo stesso paesaggio agrario, mentre gli animali domestici entrano direttamente con la loro presenza a caratterizzare il paesaggio in una forma semi-naturale per l’ancora tenue intervento dell’uomo.

Nel campo delle comunicazioni, l’uso dei bovini è limitato al trasporto di carichi particolarmente pesanti, mentre per le altre funzioni vengono preferiti i più versatili e rapidi equini. In ogni caso, la propagazione dei bovini è condizionata sia dalla carenza di buoni pascoli, sia dalla maggiore duttilità produttiva degli ovini, allora particolarmente diffusi.

Gran parte del Medio Evo è dominata dall’insufficienza delle derrate alimentari, spesso tra le cause delle ricorrenti epidemie. In questa agricoltura di sussistenza il bovino accresce gradualmente la sua importanza, accentuando le sue relazioni con l’uomo, più per l’estendersi della sua funzione di erogatore d’energia che di produttore di alimenti.

La più diffusa presenza del bovino sul territorio agricolo e quindi nella società contadina è collegata infatti all’introduzione di inediti concetti e pratiche di coltivazione della terra e all’utilizzazione di strumenti agricoli, tra i quali primeggia l’aratro, sempre più perfezionato.

Il paesaggio agrario si modifica sostanzialmente da questo momento in poi con l’evolversi delle attrezzature, condizionando queste le forme paesaggistiche: coltivazioni, sistemazione dei terreni, ecc.

Il bovino costituisce con l’uomo, dai primi secoli del secondo millennio e praticamente sino all’introduzione delle macchine motrici in agricoltura, un binomio che ha consentito ampi progressi nel settore agricolo originando la nascita e l’affermazione del coltivatore-produttore e quindi l’avvio di un’agricoltura sempre meno di sussistenza.

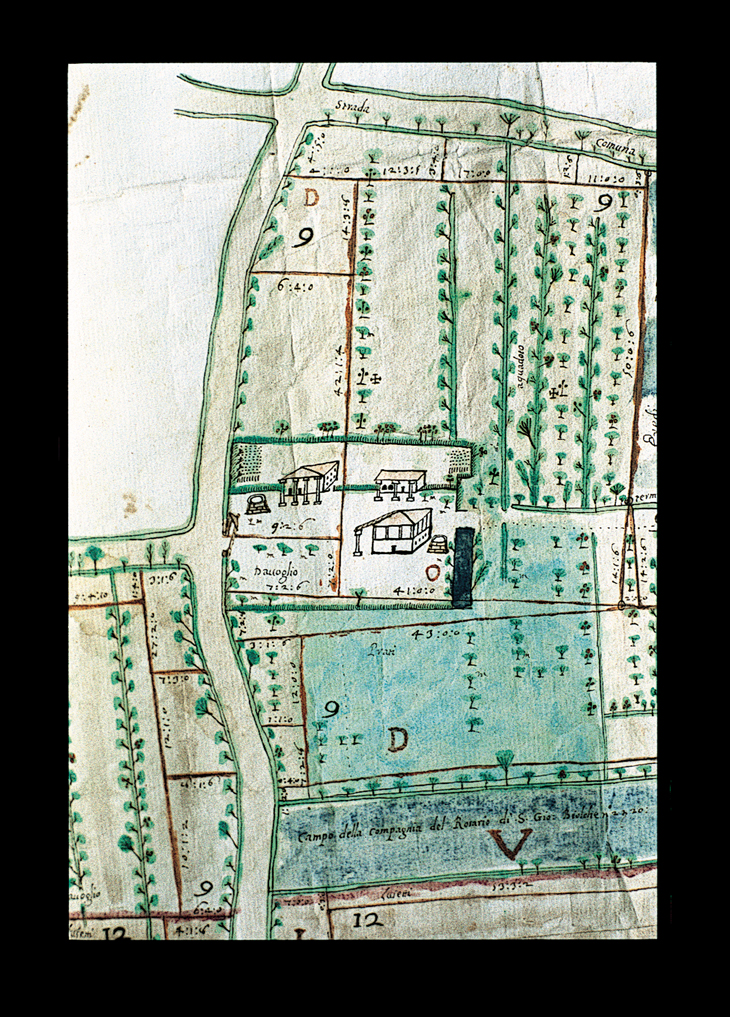

Pur rimanendo nel paesaggio i lineamenti dell’età romana definiti dal reticolo delle limitatio, largamente diffusi nei territori agricoli della pianura non interessati dal divagamento dei corsi d’acqua, si ha un progressivo ampliamento sia in senso longitudinale che trasversale degli appezzamenti di terreno coltivato connesso alla crescita della capacità lavorativa degli animali, grazie al ricordato miglioramento degli strumenti stessi (aratro). Significativamente, la lunghezza dei campi passa da circa 120 piedi (36 m) ad oltre 300 piedi (114 m).

Per tutto il Medio Evo e per parte dell’Evo Moderno si accentua il contatto fisico dei bovini con l’uomo e si accresce il loro contributo non solo in termini di lavoro, ma, più avanti, anche sotto l’aspetto produttivo: carne e latte in concomitanza con le accresciute capacità produttive del suolo.

L’apporto di lavoro dei bovini dell’agricoltura di questo periodo si evince essenzialmente dal crescente aumento della superficie arata, dalla progressiva riduzione del maggese (fenomeno che si sviluppa rapidamente nella fertile Pianura Padana) accompagnati da un rilancio delle opere di bonifica, di dissodamento e di espansione della piantata in dimensioni nuove, ossia a diffusione generalizzata.

L’agricoltura aratoria, oltre che avviare questo settore verso l’economia di mercato, consente l’introduzione di nuove coltivazioni, comprese quelle foraggere, che portano ad un aumento delle disponibilità di foraggio e quindi del numero di animali allevati.

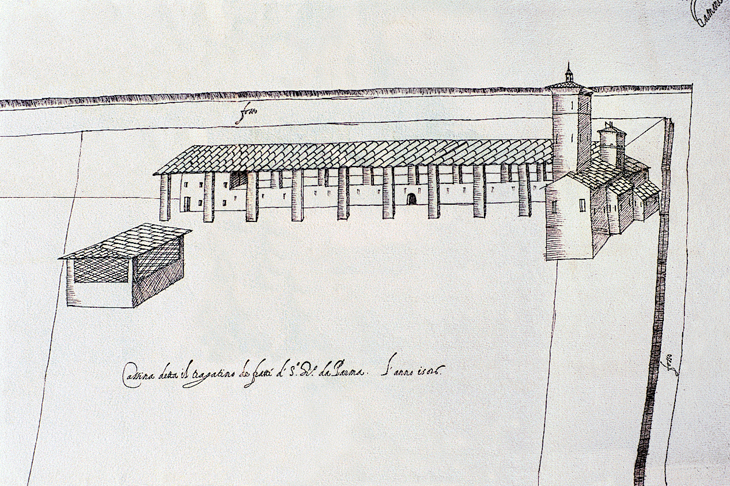

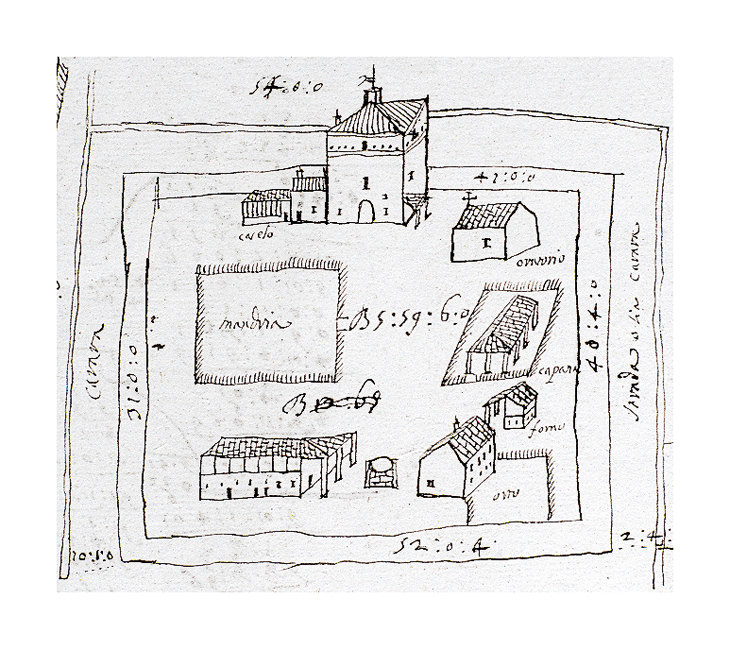

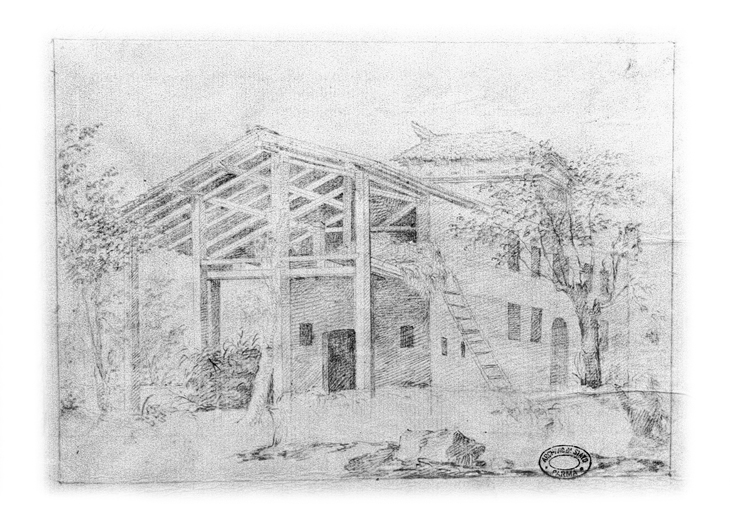

L’esigenza di incrementare i prodotti dell’agricoltura e segnatamente quelli vegetali, limita in questa epoca, specialmente a fine periodo, l’estensione prativa; si introducono quindi nuove colture: mais, riso, canapa (in certe aree) e patata. L’equilibrio fra presenza di erbivori – ormai in gran parte bovini – e disponibilità foraggera diviene spesso precario, con la necessità quindi di ricorrere al frascame delle piante, allo strame delle colture cerealicole, …. Alla necessità di disporre di un maggior numero di capi bovini per i lavori agricoli si accompagna l’esigenza di governarli in ambienti idonei, specie durante i periodi stagionali a scarso fabbisogno lavorativo (inverno e primavera). Il mantenimento degli animali in opportuni ricoveri, prima aree recintate e successivamente cortili e fabbricati chiusi (stalle), ha spinto gradatamente ad incrementare la utilizzazione delle produzioni di questi animali.

Secondo L. Mitterpacher[2], «i più accorti agricoltori tengono sempre il bestiame nel cortile e ivi lo lasciano senza permettere loro che vada a pascolar l’erba dei prati. Questo giova non meno a conservar il bestiame e a munger più latte che a ricavar più erba e fieno dal fondo».

È solo con la trasformazione casearia del latte che si ampliano le possibilità mercantili dell’allevamento bovino e quindi prende avvio un nuovo e maggiore interesse dell’agricoltore verso la produzione di latte.

Di conseguenza il latte, dapprima trascurato, diventa a mano a mano una produzione sempre più fondamentale, tanto da condizionare la stessa morfologia dei capi allevati.

Attraverso l’accoppiamento di caratteri esteriori, visibili o facilmente individuabili, con caratteri utili non visibili e non quantificabili con immediatezza, si avvia il miglioramento o meglio il condizionamento antropologico degli animali domestici; lunghezza delle corna e produzione del latte, lunghezza e colore del pelo con salute e forza, sviluppo e longevità, …[3].

Nel contempo, i rinnovati specifici orientamenti nell’utilizzazione colturale del suolo provocano profondi mutamenti nelle strutture paesistiche del Parmense e di altre aree padane.

Con il XVIII secolo cominciano a diffondersi i concetti di produttività sia vegetale che animale, quindi l’agricoltura diventa un’attività sempre più complessa che richiede maggiore razionalità nell’impiego dei mezzi e del lavoro. È in questo secolo che in tutta la Val Padana, parallelamente alla crescita della popolazione, riprendono slancio rilevanti opere di bonifica tendenti ad aumentare la superficie coltivabile della fascia pianeggiante, mediante il governo delle acque e il prosciugamento degli acquitrini.

Sia pure con qualche decennio di ritardo, l’acquisizione di nuove terre interessa anche la collina e la montagna. In queste zone si cerca di rendere nuovamente fecondi terreni da tempo abbandonati e degradati, ma parallelamente si continua anche a disboscare, spesso senza la dovuta cautela.

Sempre in questo periodo ha inizio quella «nuova agricoltura» definita dai concetti agronomici della rotazione che portano alla scomparsa dei maggesi, all’alto rendimento delle foraggere e conseguentemente alla stabulazione – divenuto ormai fenomeno del tutto normale – di sempre più numeroso bestiame da latte e da carne. Ma è solo nel secolo successivo che nelle nostre regioni si potrà parlare di rivoluzione agronomica. E a tale proposito non si devono trascurare le migliorate opportunità di circolazione delle informazioni tecniche ed economiche.

L’età contemporanea comincia quindi con un assetto agricolo in cui si può facilmente riscontrare un’accresciuta capacità tecnica dell’agricoltore, che determina pure un migliore impiego dei bovini.

Da questi ultimi prende avvio il concetto di specializzazione produttiva o di produzione prevalente, mentre assumono consistenza anche in agricoltura le opportunità di accumulazione: premessa indispensabile per l’acquisizione di nuovi mezzi tecnici (fattore quest’ultimo che condiziona la spinta produttiva superando i limiti preconcetti di una condizione fatalista)[4].

I primi positivi riflessi del progresso tecnico determinano una ulteriore maggiore attenzione sia alla tecnica nelle colture sia alle cure agli animali domestici, quindi la realtà padana si arricchisce per una diffusione generalizzata di una nuova realtà produttiva: l’allevamento.

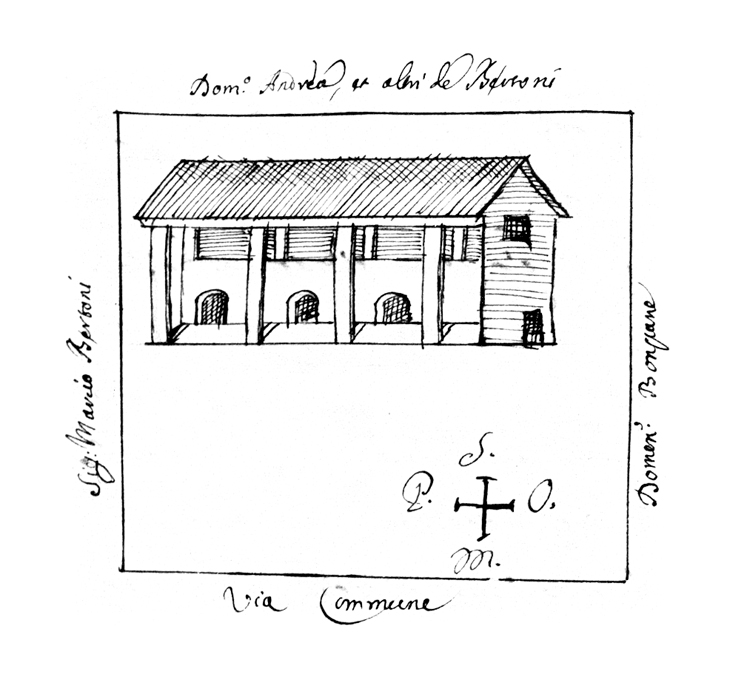

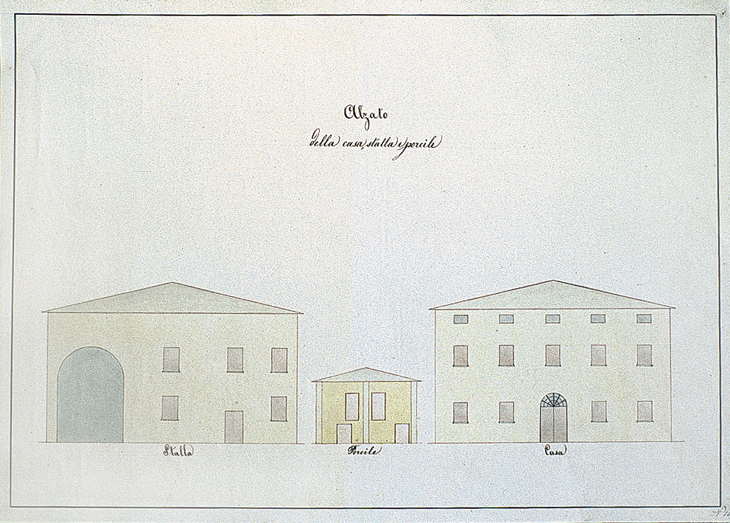

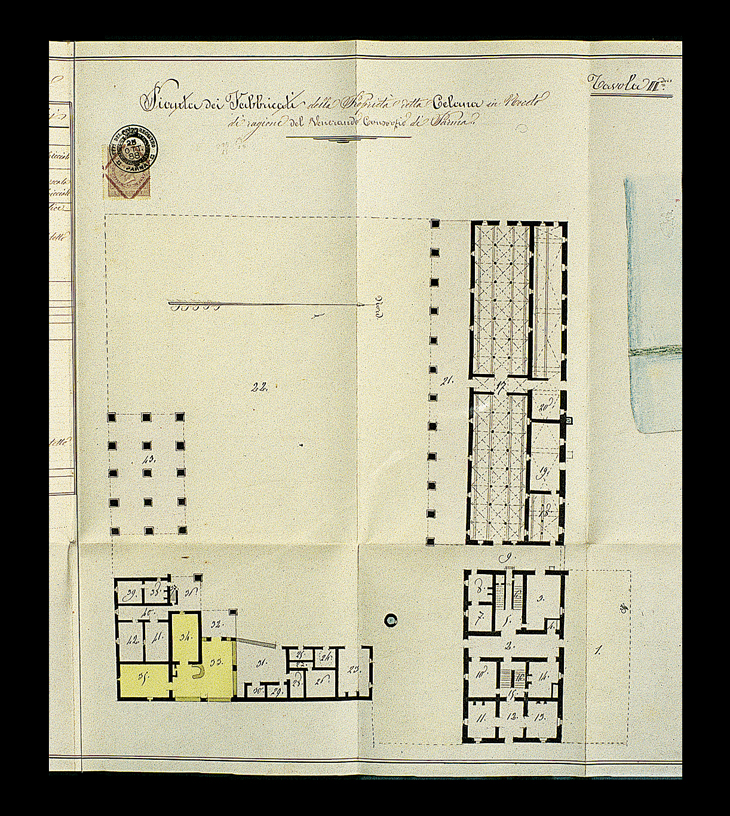

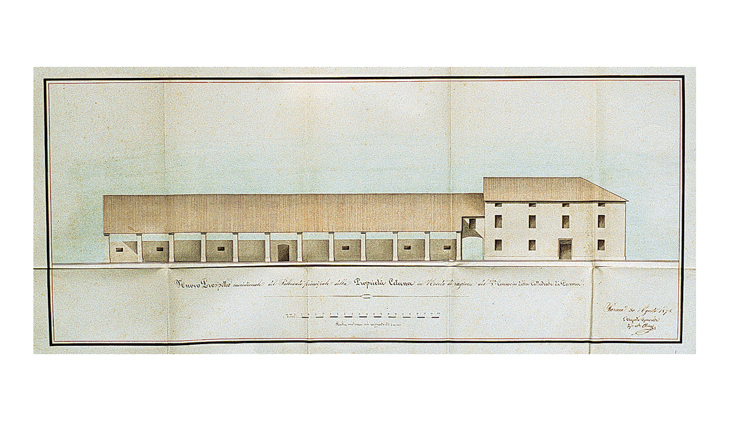

I ricoveri per il bestiame tengono in maggior conto le esigenze produttive e nascono così le stalle con sovrastante fienile: anche di grandi dimensioni in pianura, anguste e scarsamente illuminate in montagna e collina per i noti condizionamenti di natura ambientale.

È però interessante osservare le specificità di questi rustici che, unitamente all’abitazione, cambiano

aspetto, non solo procedendo dalla pianura alla montagna, ma anche passando da provincia a provincia; per cui è possibile, per esempio, distinguere una casa rurale tipica della pianura parmense, caratterizzata da un grande movimento di volumi (complessi porticati aperti, strutture a navata, evidenti salti di tetto), da quella molto più semplice della pianura reggiana, dove la forma prevalente è quella a parallelepipedo, con fienili chiusi e muro tagliafuoco sul tetto a due soli spioventi.

La spinta del progresso produttivo dell’età contemporanea è di tale consistenza (introduzione di nuove tecniche e mezzi di produzione, nascita e crescita dell’attività industriale) da relegare i bisogni delle classi lavoratrici in secondo piano rispetto ai mezzi e strumenti tecnici di produzione (le stalle diventano più confortevoli delle abitazioni dei lavoratori).

I mutamenti della tecnica agricola si accompagnano ad una crescente specializzazione produttiva, sempre più raramente i bovini sono destinati sia ai lavori nei campi che alla produzione; ma si tende a differenziare fra animali destinati ai lavori più pesanti (buoi), quelli adibiti ai lavori più leggeri e quelli riservati esclusivamente alla produzione.

L’agricoltura è sempre meno rivolta alla fornitura di beni alimentari per il ceto padronale e lavoratore e degli stessi mezzi produttivi (reimpiegati); affiorano quindi le prime caratterizzazioni delle vocazioni produttive del territorio ed inizia, con il nostro secolo, la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

La produzione non è più misurata in numero di unità di sementi (pari al quantitativo di seme necessario per campo) ma in quintali; nella Pianura Padana ed in particolare nel Parmense si afferma l’indirizzo produttivo lattiero-caseario e la presenza delle colture ortive in pieno campo: pomodoro, patata, barbabietola, cipolla.

Per comprendere la dimensione di questa evoluzione produttiva, basti rammentare, per il settore zootecnico, come dal 1881 al 1908 i capi bovini allevati passano da 85.000[5] a 160.000, i capi suini da 19.210 a 52.000. La tecnica della rotazione agraria imperniata sulle foraggere avvicendate, leguminose (medica e trifogli), accresce la quantità e la qualità dei foraggi disponibili, eliminando nel contempo la pratica del pascolo nei terreni di pianura e pone i presupposti per un miglioramento qualitativo del bestiame stesso su basi scientifiche e non più di sole cognizioni pratiche tramandate.

Con la crescente assunzione di rilevanza degli elementi economici di produzione e costo, sotto la

Spinta di scambi commerciali più rapidi e intensi e dell’avvio di attività produttive extra-agricole, l’allevamento diventa una preminente attività speculativa; prendono consistenza nuove forme di agricoltura, nuove strutture che segnano e caratterizzano l’agricoltura fino alla Prima guerra mondiale.

Dal paesaggio agricolo di pianura tende a scomparire l’animale come fattore-strumento di lavoro agricolo in stretta complementarietà con la presenza dell’uomo.

Se i bovini diventano sempre più rarefatti nel paesaggio visibile, per contro, dato il progressivo aumento del patrimonio zootecnico, le strutture di ricovero e quelle connesse alla produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, risultano più evidenti.

L’allevamento del bestiame inteso esclusivamente come attività produttiva, ha il definitivo decollo con l’introduzione, nella prima metà del nostro secolo, delle macchine in agricoltura, prima fra tutte la trattrice. La macchina, nuova forza motrice dell’agricoltura, relega progressivamente i bovini alla sola funzione produttiva.

I mezzi meccanici, che sostanzialmente consentono di superare i limiti imposti dalle leggi della fatica cui sottostava la coppia uomo-bovino, cancellano dal paesaggio la tradizionale impronta degli animali domestici.

In pochi anni, con una accelerazione forse non consona neppure ai ritmi della natura, le strutture agrarie, formate con secoli di lavoro dell’uomo e dell’animale domestico, cambiano sostanzialmente,

dilatando la dimensione degli elementi costitutivi.

In particolare, il paesaggio agrario del Parmense, composito e ricco di alberate, diventa sempre più aperto e uniforme.

L’agricoltura aratoria ormai definisce le regole e i ritmi dell’attività produttiva agricola, ogni produzione è condizionata dalle leggi fisiche della meccanica che esaltano le condizioni della ripetitività.

Questa nuova pratica agricola riesce in qualche modo a piegare anche i limiti imposti dalle condizioni ambientali in molte aree montane e collinari.

L’agricoltore somiglia sempre più a un moderno imprenditore e questo suo nuovo profilo risulta forse più marcato negli allevamenti che nelle tradizionali attività meramente agricole.

I limiti dimensionali degli allevamenti, prima rapportati alla esclusiva capacità lavorativa dell’uomo e a quelle produttive del terreno, sono largamente superati.

I fabbricati, destinati al ricovero del bestiame, tendono ad essere separati dagli altri fabbricati rurali, in particolare dall’abitazione, e formano sempre più frequentemente unità indipendenti e di dimensioni molto maggiori rispetto alle stalle tradizionali.

Nascono i cosiddetti centri zootecnici distribuiti a macchia nella campagna, all’interno dei quali si svolgono funzioni routinarie che si differenziano sensibilmente da quelle che normalmente si riscontrano nel podere tradizionale.

Anche la struttura morfologica del bovino cambia ulteriormente sotto l’imperativo della produttività, della grande dimensione e della concentrazione.

Le innumerevoli razze podoliche, riconducibili, secondo il Pucci[6], ad un ceppo di pianura, dallo sviluppo corporeo più consistente con mantello formentino, e ad un ceppo di montagna, di sviluppo più contenuto con mantello grigio-diversificato, presenti nel Parmense fino al XIX secolo, scompaiono totalmente nella prima metà del nostro secolo e con esse si dileguano i caratteri funzionali a doppia o tripla attitudine produttiva (latte-lavoro, latte-lavoro-carne, lavoro-carne).

Con una rapidità riscontrabile solo in ambiti rivoluzionari, ma ascrivibile alle sole leggi economiche del profitto, le razze nostrane sono sostituite da due razze forestiere: la bruna alpina (dal Cantone Svitto) e la frisona (dalla pianura lombarda, Olanda e Nord America), morfologicamente diverse da quelle autoctone, in grado di dare più elevate produzioni di latte e di sopportare la continua stabulazione.

Sul bovino s’impernia gran parte dell’economia agricola parmense e se il paesaggio rurale ne esteriora meno i conseguenti caratteri, non possiamo non sottolineare come i condizionamenti siano ancora più evidenti.

Come alla meccanizzazione è da attribuire la quasi totale scomparsa della piantata dopo millenni di presenza, alle nuove forme d’allevamento bovino si deve invece riferire la diffusione della foraggicoltura avvicendata, divenuta un carattere dominante del paesaggio dalla pianura rivierasca al Po, alle pendici collinari e montane dell’Appennino.

Il saggio è tratto da Terre e buoi. Il patrimonio bovino nel Parmense dall’Ottocento a oggi. Catalogo della mostra: Parma, Sala Ulivi, 28 settembre-3 novembre 1985 organizzata da Provincia di Parma, Assessorato Agricoltura Alimentazione e Foreste e qui riproposto su autorizzazione della Provincia di Parma rilasciata il 10.01.2025.

[1] E. Sereni, Note per una storia del paesaggio agrario emiliano, in Le campagne emiliane nell’epoca moderna, Milano, Feltrinelli, 1957.

[2] L. Mitterpacher, Elementi di agricoltura, con note di agricoltura milanese, Milano, G. Galeazzi, 1794.

[3] Insegnamenti di agricoltura Parmigiana, a cura di P.L. Spaggiari, Parma, Silva, 1964.

[4] A. Bizzozero, La redenzione agraria dell’Appennino, Parma, 1901.

[5] Si può affermare che solo alla fine del XVIII secolo prende avvio il poderoso sviluppo del patrimonio zootecnico nella Pianura Padana, rimasto sino ad allora pressoché stazionario dopo le principali opere di bonifica del territorio sia in età romana che comunale.

[6] Agricoltura parmense, numero speciale de «L’Avvenire Agricolo», Parma, Fresching, 1937.