Di Maria Luisa Mussini

Il rapporto funzione – forma all’origine della più semplice struttura architettonica

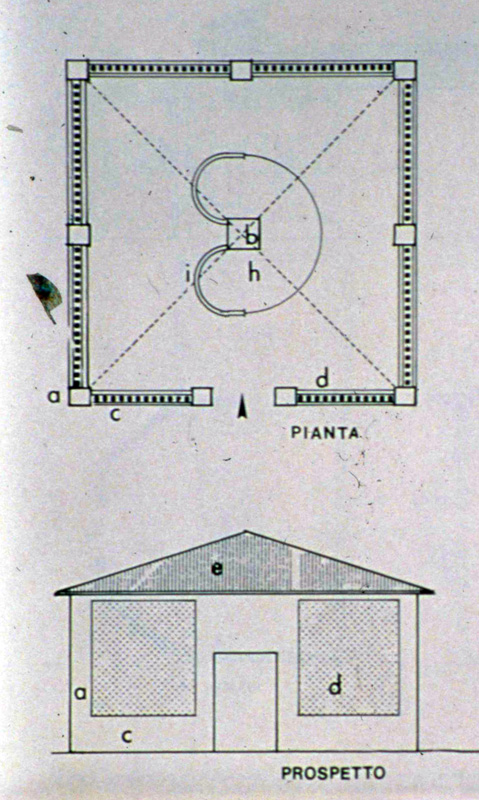

Griglie a listoni di legno si trovano anche in un casello a pianta quadrata, ma di tipo isolato. È il casello di San Michele della Fossa(Bagnolo), dotato ancora di una sola caldaia appesa ad un pilastro perimetrale (Fig. 6). In questo caso la costruzione del tetto a quattro spioventi è risolta con l’uso della capriata.

Tipologie architettoniche ben definite

* Tipi quadrangolari

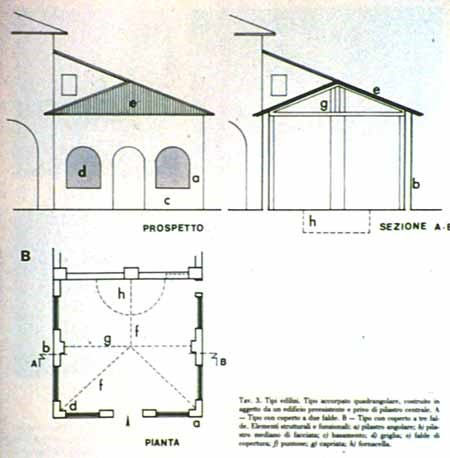

Il tipo quadrangolare, isolato o accorpato, è quello di più prossima derivazione dai modelli più antichi. Esso è diffuso in tutta l’area di produzione, particolarmente nella bassa pianura, e il perdurare del favore nei suoi confronti è indipendente dal tempo e dal luogo, anche quando in area reggiana si diffonde il modello poligonale.

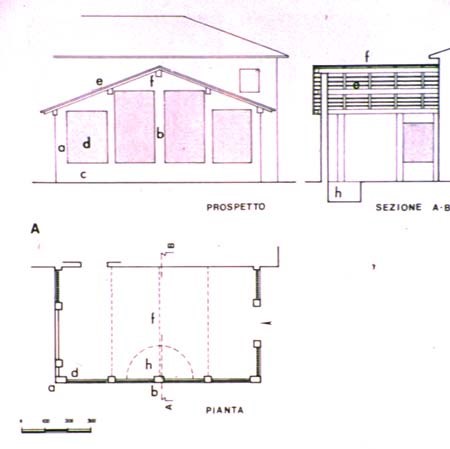

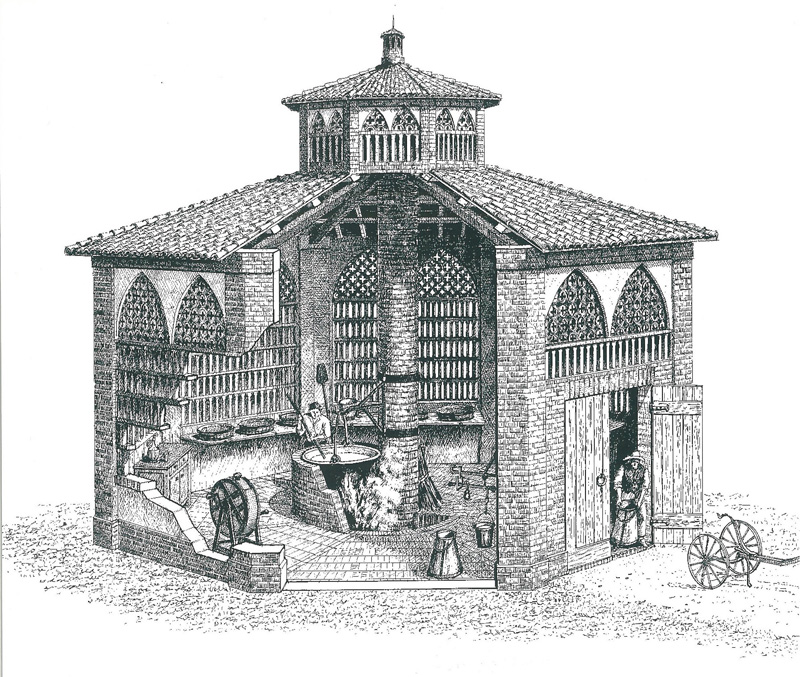

L’impianto strutturale tipico del casello quadrangolare isolato è costituito da pilastri portanti perimetrali, generalmente otto, che s’innalzano da un basamento a nastro di muratura di grosso spessore e da un pilastro centrale, elemento caratterizzante l’edificio, innovativo sia sotto l’aspetto funzionale sia sotto quello costruttivo: questo pilastro consente, infatti, l’introduzione di due caldaie e sposta definitivamente al centro l’area della lavorazione del formaggio (Figg. 7-8).

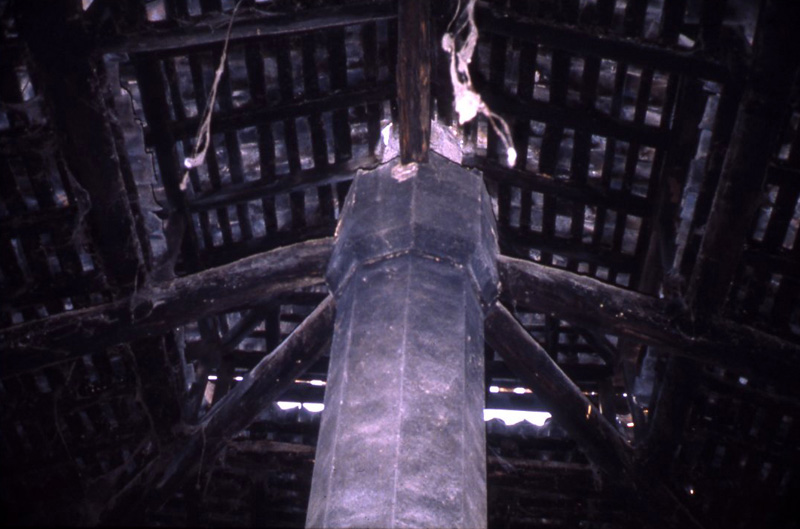

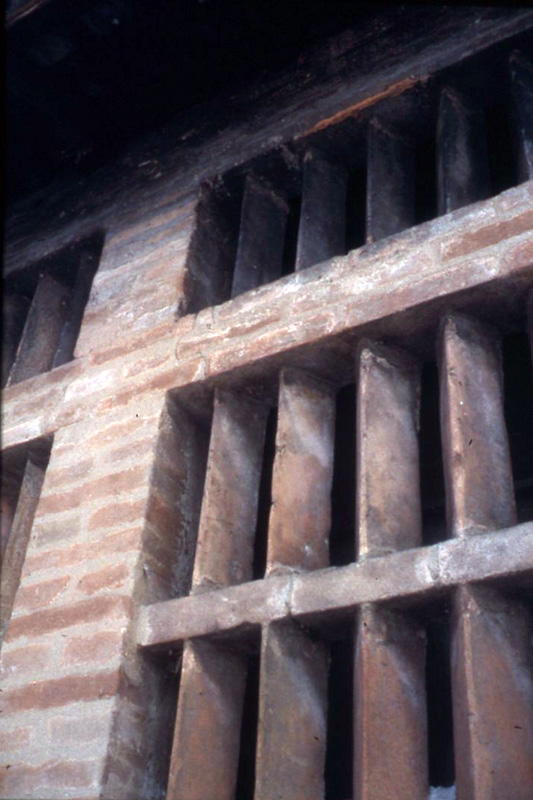

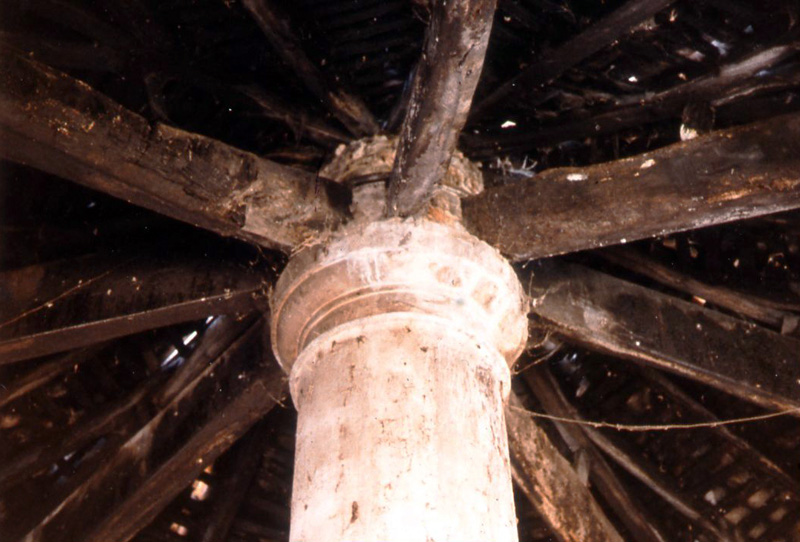

Alla sommità del pilastro convergono i puntoni dell’intelaiatura lignea del tetto a quattro falde. I coppi appoggiano direttamente sui travicelli piccoli, mentre in una fascia perimetrale sono interposte le tavelline di cotto, per proteggere le piatte da sporcizia che può cadere dal tetto sui banconi nell’area sottostante (Fig. 9). Spesso le falde del tetto sono spezzate dalla torretta rialzata al vertice, atta a migliorare lo smaltimento dei fumi di combustione (Figg. 10-11).

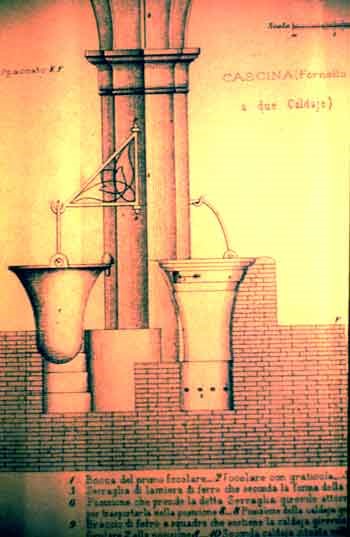

Alla base del pilastro si trova la fornacella, che è scavata fino ad una profondità di circa un metro e parzialmente protetta da un muretto di recinzione. La forma circolare del suo disegno, che spesso si concludeva con due anse ripiegate verso il pilastro, permetteva il movimento delle caldaie secondo le esigenze delle varie fasi di lavorazione.

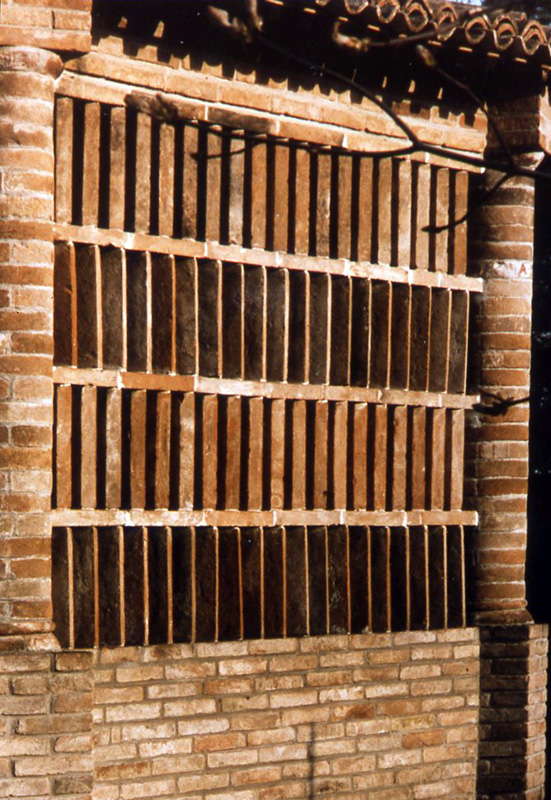

I prospetti dell’edificio sono ripartiti dai pilastri portanti e da pilastrini minori; i vuoti interconnessi sono tamponati con griglie e la collocazione della porta d’accesso, centrale o laterale, modifica questo schema senza intaccarne l’unità strutturale.

Nel pilastro più prossimo alla porta d’ingresso, un cardine sosteneva la bilancia a mensola – quando essa entrò in uso – per la pesatura del latte al momento del conferimento.

I piani di legno per le piatte erano appoggiati sul muro perimetrale di grosso spessore, immediatamente alla base delle griglie.

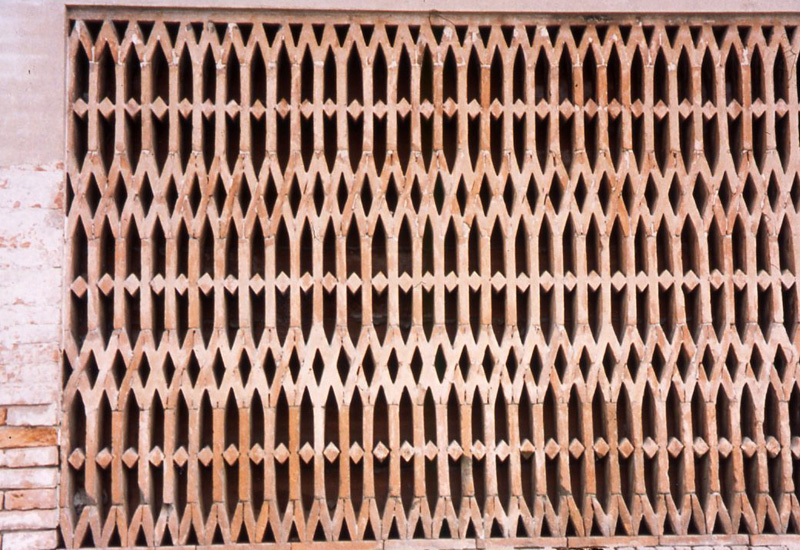

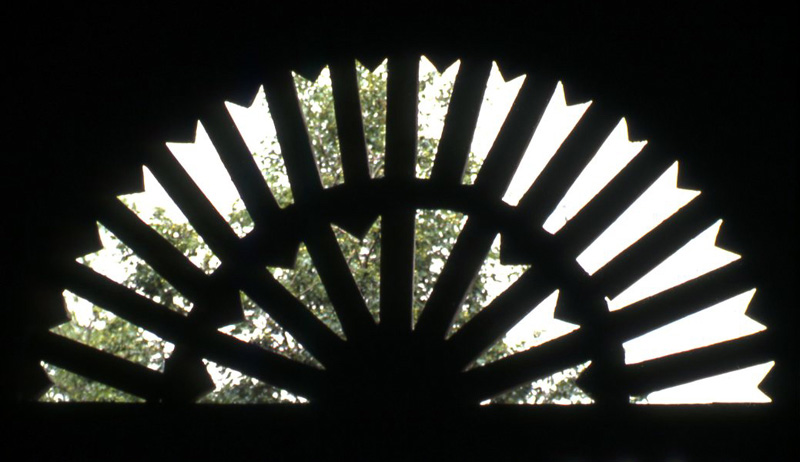

Le griglie composte con listoni di legno, pian piano cedono il passo a quelle realizzate con elementi di terracotta; in effetti, il laterizio è materiale più duraturo, prodotto nell’area e ampiamente diffuso. Il suo impiego nell’esecuzione delle griglie apre un ventaglio di svariate soluzioni dalle più semplici, ottenute con la sovrapposizione di mattoni in piano opportunamente distanziati fra loro, a quelle composte con pilastrini a sezione quadrata o triangolare disposti in file sovrapposte fino all’architrave sotto la falda del tetto, ad altre più complesse e raffinate nel disegno. In alcuni casi esse sono coronate da lunette semicircolari che ricordano i rosoni delle chiese romaniche (Figg. 12-17).

La corrispondenza funzionale rimane comunque fattore primario. Esemplare è il casello di Ca’ de’ Caroli (Scandiano): nelle griglie della fornacella – corpo aggregato a quello principale – i pilastrini delle fasce alte sono più sottili di quelli sottostanti, quindi gli spazi interposti sono più ampi e permettono una migliore fuoriuscita del fumo (Fig. 18). In altri caselli i pilastrini a sezione quadrata sono posti di spigolo, per meglio convogliare all’interno correnti d’aria provenienti da più direzioni (Fig. 19).

Nei caselli di questo tipo e negli analoghi quadrangolari accorpati, che differivano nella forma del tetto e per il rapporto con l’edificio adiacente (Fig. 20), lo spazio di libero movimento per gli addetti doveva essere quello compreso fra il perimetro circolare della fornacella e quello quadrangolare lungo il quale erano posate le piatte. Possiamo immaginare che le azioni all’interno dell’edificio si svolgessero prevalentemente secondo un movimento rotatorio, con un “andare intorno”. La volontà di migliorare tale spazio, renderlo più scorrevole e adeguato ai movimenti, ampliando le strettoie e tagliando le zone d’angolo poco utili, può essere uno dei motivi all’origine della tipologia poligonale. Un altro motivo può consistere nella ricerca di miglioramenti relativi all’aerazione: su una pianta poligonale s’innalzano prospetti variamente orientati, tali da presentare un ampio ventaglio d’esposizione alla direzione variabile delle brezze, che, attraverso le griglie, sono convogliate all’interno.

* Tipi poligonali

Il tipo poligonale si è affermato soprattutto in area reggiana, particolarmente in collina. Nella collina modenese se ne conservano ancora alcuni esemplari; non pare ve ne siano in area parmense.

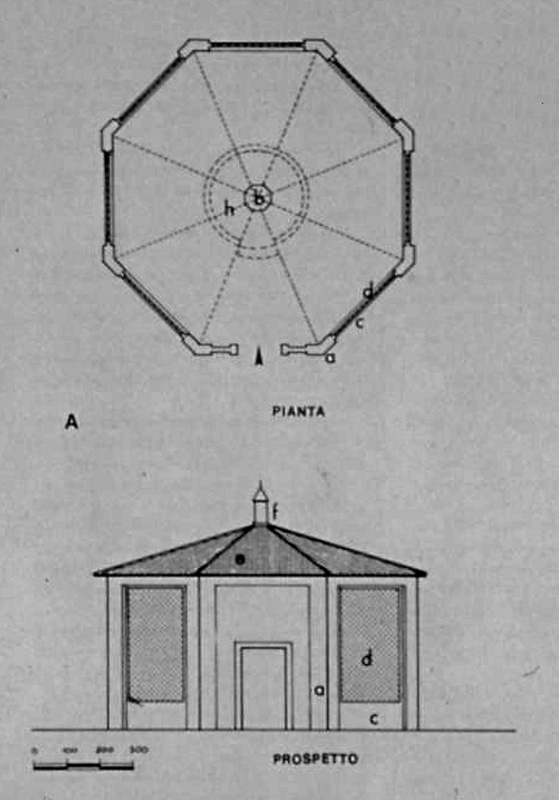

Nel tipo isolato la pianta ha forma ottagonale ed una superficie variabile da 50 mq. ad oltre 90 mq. L’impianto strutturale, sostanzialmente non differisce da quello quadrangolare isolato: basamento, pilastri perimetrali, pilastro centrale, intelaiatura lignea del tetto (Figg. 21-22). Questa assume maggiore pregnanza visiva per la disposizione radiale dei puntoni convergenti a raggera sul pilastro centrale. La torretta, spesso di rilevanti dimensioni, quando sostituisce il comignolo al vertice del tetto, appoggia su un anello di travi che intercettano e legano i puntoni. Il suo disegno talvolta ripete quello del corpo sottostante in dimensione ridotta (Figg. 23-26). In alcuni esemplari sul vertice del tetto s’innalzava una figura modellata in terracotta o di ferro battuto, come un antico “logo” del casello, il quale assumeva la propria denominazione dalla figura stessa. La denominazione è rimasta, mentre le figure sono, col tempo, ormai tutte scomparse.

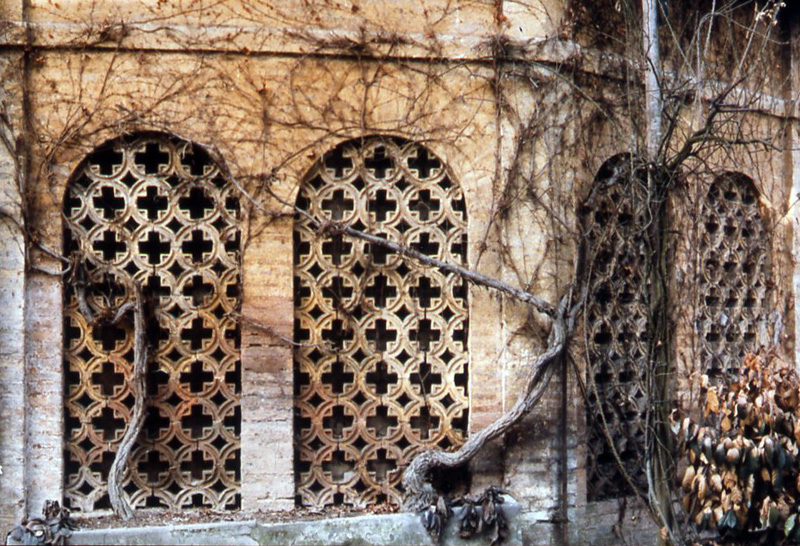

Nei caselli poligonali le griglie offrono un’ampia varietà di forme: alcune sono architravate e con lunetta sovrapposta, altre hanno profilo ad arco a pieno centro, altre sono ad arco acuto. Oltre ai pilastrini variamente composti sono ora impiegati elementi modulari traforati di terracotta di nuovo disegno. Alcuni di questi ricorrono anche in fienili coevi, altri sono del tutto originali, prodotti esclusivamente per la costruzione di uno specifico casello. Le composizioni grafiche che ne derivano sono molto decorative, tali da rendere singolare ogni edificio e porre in sott’ordine la loro originaria funzione rispetto alla pregnanza dell’immagine (Figg. 27-31).

È sempre difficile attribuire una data certa alla costruzione dei caselli, tuttavia quelli di tipo poligonale sono collocabili attorno all’ultimo trentennio dell’Ottocento, in coincidenza con mutamenti relativi all’organizzazione economica dell’attività casearia, ossia con l’affermarsi della figura del casaro-imprenditore. Una conferma si ha dal casello detto “della Giardiniera” a Roncadella, nel reggiano, che porta, infatti, l’indicazione “1870” incisa in una lastra di pietra e dal casello di Albinea, del quale sono stati reperiti documenti attestanti passaggi di proprietà.

Evoluzione della forma indotta da innovazioni tecnologiche

Nei tipi di casello sin qui analizzati non si riconoscono spazi distinti dove potevano svolgersi altre operazioni attinenti l’attività casearia, come la salatura del formaggio o la burrificazione. Queste operazioni, in effetti, non richiedevano strutture fisse, tali da incidere sull’assetto distributivo dell’edificio, tuttavia ambienti con specifica destinazione d’uso compaiono nel casello poligonale accorpato (Figg. 32-33).

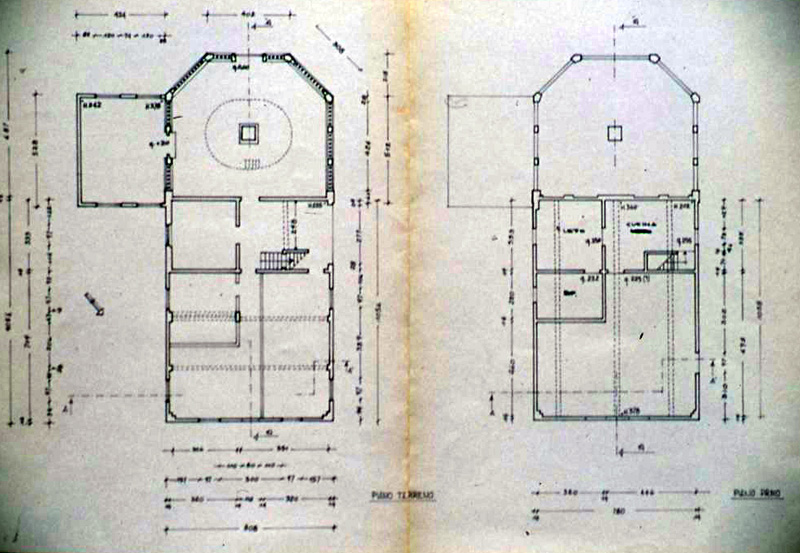

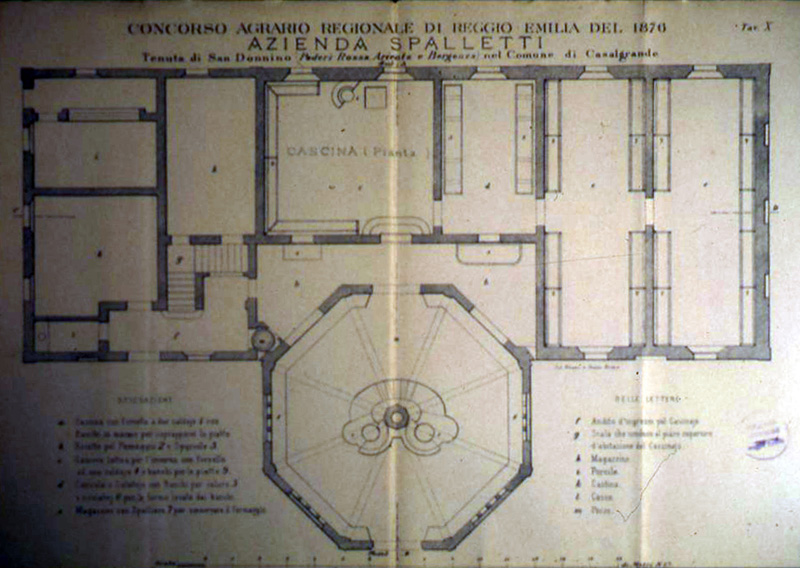

Il casello di tipo poligonale accorpato è un edificio complesso, un insieme di due blocchi, uno a pianta quadrangolare, l’altro a forma di esagono irregolare. Quest’ultimo è funzionale alle operazioni note di raccolta e riposo del latte e di cottura del formaggio, il primo è variamente ripartito in locali, distinti secondo la funzione d’uso, e può svilupparsi su due piani. Per l’esiguità del numero di caselli poligonali accorpati reperibili sul territorio, è difficile addivenire ad una sintesi e ridurre a schema tipologico le variabili riscontrate. A piano terreno possiamo riconoscere ambienti destinati a ricettacolo di attrezzi, a salatoio, a magazzino del formaggio, ma anche porcili e al piano superiore altri destinati ad abitazione del cascinaio e a deposito di legna.

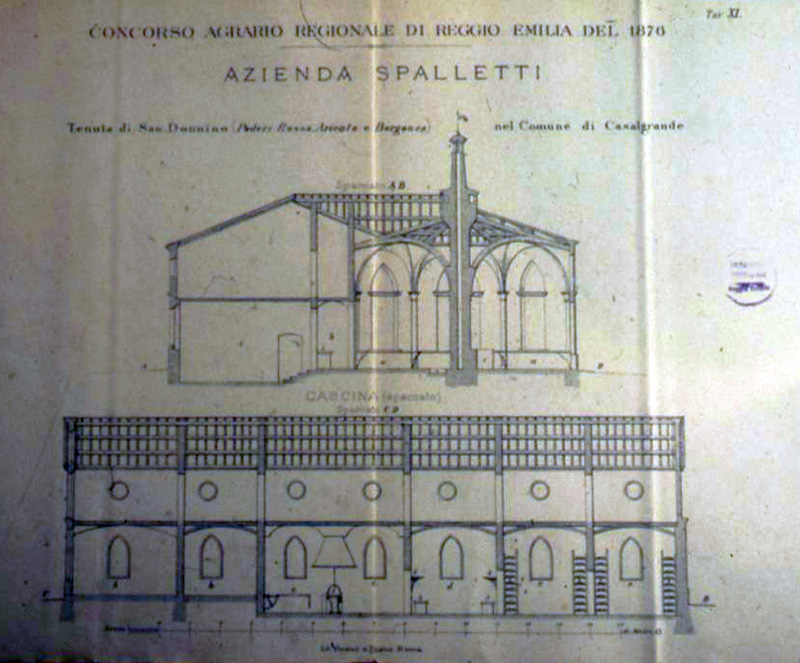

Il casello Spalletti di San Donnino di Liguria (Casalgrande) è esempio compiuto di questo tipo (Figg. 34-36). È stato costruito su base progettuale, di cui si conserva la documentazione grafica presentata al Concorso Regionale di Agricoltura di Reggio Emilia del 1876. L’analisi può essere, quindi, effettuata sul progetto originale, oltre che sull’edificio nell’attuale stato di fatto. In altri casi le modifiche apportate nel tempo rendono difficile il riconoscimento dell’assetto originale.

L’originalità del progetto del casello Spalletti è riconoscibile nell’unità dell’insieme, funzionale ad ogni momento e ad ogni azione inerenti all’attività di caseificio – un dettaglio: la cascina piccola per la lavorazione invernale – nell’introduzione di soluzioni tecniche, come lo smaltimento del fumo in canna fumaria, tali da indurre scelte architettoniche inusuali, come le volte a vela della cascina e il disegno neogotico dei prospetti, traslate da altri tipi edilizi e allineate con tendenze culturali di ampio respiro.

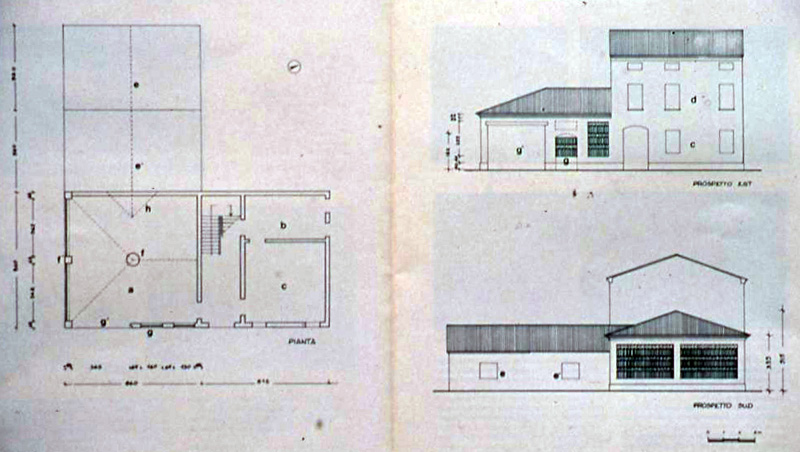

Anche il tipo quadrangolare, rimasto in uso soprattutto nella bassa pianura, è soggetto a modifiche imposte dalle innovazioni tecnologiche. L’edificio è progettato e costruito come un unico insieme in due corpi di diversa altezza, uno occupato dalla cascina, l’altro con il magazzino a piano terreno e la residenza del cascinaio al primo piano (Figg. 37-38).

Quando l’aumento della produzione di latte porta alla sostituzione delle piatte con lunghe bacinelle rettangolari, s’impongono adeguamenti ai caseifici già esistenti: smantellati i banconi perimetrali, un apposito vano – la camera del latte – è costruito in aggetto all’edificio e con questo comunicante. L’introduzione di un nuovo corpo modifica l’aspetto originale del casello, annullandone i primitivi rapporti proporzionali, togliendo significato ad elementi che lo avevano caratterizzato.

Un’altra importante innovazione tecnologica fu ancor più determinante per la totale trasformazione del casello a legna e per il suo successivo abbandono. L’introduzione della caldaia a doppia camicia riscaldata a vapore, coincidente con il diffondersi di una nuova struttura economica dell’attività casearia – nascono, infatti, le cooperative sociali – portò ad un completo mutamento nella distribuzione funzionale dell’edificio e, di conseguenza, alla sua forma architettonica. I colori dominanti non saranno mai più il rosso del fuoco e il nero del fumo. Il bianco del latte ingiallisce al confronto di quello dei nitidi ambienti e dei riflessi luminosi dell’acciaio.

- Un’ampia documentazione fotografica sui caselli esistenti in tutta l’area di produzione fino al 1979 è in: Il casello: ricerca fotografica di Stanislao Farri, Reggio Emilia, Bizzochi Editore, 1979. Per un’analisi delle tipologie architettoniche, degli elementi strutturali e della decorazione si veda: M. L. MUSSINI, M. MURARO, Antichi caselli nella provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Amministrazione Provinciale, 1989. Il saggio contiene inoltre una schedatura dei caselli individuati nella provincia di Reggio, a documentazione dei caratteri tipologici di ciascuno e dello stato di fatto in cui si trovavano attorno alla seconda metà degli anni Ottanta. Per una lettura dell’edificio in rapporto all’attività produttiva nel contesto storico si veda: M. ZANNONI, Il Parmigiano Reggiano nella storia, Parma, Silva Editore, 1999, cap. VII, L’Ottocento, pp. 79-102.