Claudio Benporat

Tratta da “Appunti di gastronomia” n. 24, pp. 76-85.

Joseph Jérôme François de Lalande (1732-1807), celebre scienziato e professore di astronomia al Collège de France, membro di varie accademie europee, autore di numerose opere scientifiche, è l’estensore di un fortunato Voyage d’un Français en Italie en 1765 et 1766, più volte riedito e tradotto all’estero (1).

Osservatore attento e obiettivo, anche se il suo racconto è stato giudicato «piatto» da Stendhal o «scarno» da Chateaubriand, egli ci riferisce sulla natura, sul paesaggio, sulle bellezze artistiche della Penisola ma anche, e piuttosto sovente, sul vitto e le consuetudini alimentari. In particolare egli sembra attratto dai nostri formaggi ai quali dedica un interessante capitolo dove leggiamo numerose e inedite notizie su questo alimento (2).

Nel passato il formaggio è stato trascurato dai cuochi, dagli scalchi come dagli agronomi. Prodotto artigianale, cibo delle classi più umili, ottenuto con tecnologie piuttosto semplici ed elementari, legato alle più antiche tradizioni della nostra pastorizia e lontano da rivoluzionari perfezionamenti tecnologici anche se bisognoso di un attento processo produttivo fatto più di esperienza che di tecnica, è rimasto relegato ai margini della ricca alimentazione delle classi privilegiate, materia non sufficientemente nobile, al pari del pane (3) non degna di venire trattata nei dotti volumi della cultura elitaria.

In particolare nel Settecento, ma anche nei secoli precedenti, il formaggio non compare che marginalmente nell’alimentazione delle classi agiate. È sufficiente scorrere le liste dei celebri banchetti del tempo o le proposte conviviali dei nostri più celebri cuochi, Leonardi, Corrado, Nebbia, per rilevare la sua assenza, all’inizio come in chiusura di ogni pasto. Solamente un po’ di Parmigiano grattugiato sopra i maccheroni e formaggio fresco proposto per farcire torte o vol-au-vent, altre volte del «formaggio lodigiano» o «formaggio di Aosta» al termine delle ‘minute’ proposte dal Cuoco Piemontese perfezionato a Parigi, ben poca cosa quindi a confronto con l’ampia varietà di prodotti e le infinite possibilità di impiego.

Sul filo del racconto di de Lalande, ma anche aiutandoci con altri, purtroppo rari, documenti o testimonianze, cerchiamo ora di ricostruire una immaginaria mappa della produzione casearia italiana settecentesca. Anche se negli otto mesi di permanenza in Italia egli si è spinto fino a Napoli, sembra ricordare solamente i formaggi del nord e del centro della nostra penisola, e soprattutto quelli che allora erano i più noti, anche in Francia.

Innanzitutto il Parmigiano, da secoli il più antico e il più celebre dei nostri formaggi «che si produce in tutto il territorio che si stende tra Milano e Parma», città dalla quale ha preso il nome. Si ottiene da vacche di razza svizzera, di 3 fino a 15 anni, condotte negli alpeggi durante l’estate, nutrite con fieno e sale durante l’inverno, quando il latte risulta di qualità inferiore. È quello che l’abate Ottolini, autore nel 1785 di una delle rare opere dedicate al lavoro del caseificio, definisce «formaggio di grana» perché il coagulo «si riduce in piccole masse a guisa di grani onde il formaggio acquista il nome di granito» (4).

La tecnica per produrre il Parmigiano si è andata affinando nel corso dei secoli ma è rimasta fondamentalmente invariata. Alla metà del Settecento questo formaggio ‘a pasta cotta’ perché la cagliata viene riscaldata, «che entra in parte del commercio della Lombardia», viene prodotto con latte di vacca munto la sera precedente, al quale viene levata la panna d’affioramento e aggiunto il latte del mattino. Dopo due ore si toglie nuovamente il fiore, si aggiunge il caglio e si versa il tutto in un grande calderone mantenuto a una temperatura di 21 gradi. Dopo tre ore (!), quando il latte si è rappreso, si rimuove la crosta di nuclei butirrosi formatasi sulla superficie e si rompe la massa «con una piccola verga alla cui cima è annessa una rotellina, e poi con un legno incrocicchiato ad altre verghette a guisa di fascio si disfa tutto il coagulo, e si riduce in piccole masse a guisa di grani» (5). Si aggiunge quindi un’abbondante dose di zafferano, che a quel tempo serviva per accentuare il colore giallo del prodotto (6), e si porta il liquido alla temperatura di 40 gradi. Grazie al continuo movimento del bastone, la parte acquosa, il siero, sale alla superficie mentre sul fondo si deposita quella solida, la formaggia, raccolta in un’ampia tela, passata rapidamente in acqua fredda quindi posta nella forma, l’attuale ‘fascera’, stampo di legno o metallo.

La formaggia viene cosparsa per una decina di volte a distanza di 4-5 giorni con tre once di sale, pulita dalle muffe, spennellata sulla fascia con un impasto di olio e terra rossa mentre i due lati vengono unti con olio di oliva.

Dopo sei mesi il formaggio «è ridotto alla sua perfezione». Ottolini annota diligentemente che una forma di parmigiano stagionato di 75 libbre (kg. 34) viene ottenuto da 560 kg. di latte dal quale si sono ricavati anche 34 kg. di fiore di latte con il quale sono stati ottenuti 11 kg. di burro e altrettanti di fiorito e ricotta mentre il siero, destinato all’alimentazione animale, rappresenta il peso rimanente.

Nella sua puntuale relazione, la prima che ci informa dettagliatamente delle pratiche casearie allora in uso, espressione di quello spirito illuminista che caratterizza il secolo dei lumi, l’abate Ottolini riconosce che «i formaggi del basso milanese non durano gran fatto» sia a causa della diversità dei pascoli, dell’acqua ma anche della minor cura in fase di produzione a confronto con i prodotti lodigiani «pel conservarsi che fanno sul mare, e sotto la zona torrida» per cui «la durevolezza del formaggio di Lodi superiormente a quello di Milano e di qualunque altro paese della Lombardia fa sì, che i Lodigiani considerino questo prodotto come il più interessante della loro agricoltura, e ad esso impieghino tutte le loro premure. Per lo contrario in tutte le campagne Milanesi suddette si curano moltissimo di coltivare il riso più che il cascio, essendo opportune a questo non meno le acque, che le terre per il maggior vantaggio».

La ricotta costituisce un sottoprodotto della fabbricazione del Parmigiano. Al siero, portato a 65 gradi Reaumur, si addiziona «l’agro preparato a tal uopo» per ottenere il ‘fiorito’. Tolto il fiorito, dall’operazione successiva si ricava la ricotta che «si affumica, e si dissecca, e si sala, ed il residuo siero serve di pascolo ai majali».

Tra i formaggi ‘a pasta cruda’ de Lalande ricorda il cacio magro e il cacio grasso prodotti a Brescia in piccole quantità e soprattutto il celebre stracchino «d’un sol fiore di latte o di due». Per essere buono deve essere «uniforme in tutta la sua massa di grasso, morbido e di un sapore dolce, e quanto più è tale, tanto esso è migliore». Egli tenta di darci anche una spiegazione del suo nome: ‘stracchino’ perché, a suo dire, ottenuto da latte di vacche ‘stracche’ cioè stanche da un lungo viaggio (7). La base di partenza è il latte appena munto. Si aggiunge il caglio (latte coagulato ricuperato dallo stomaco dei vitelli) che si lascia operare per un’ora, si rompe la massa con un lungo bastone e si versa «in pannilini per dar esito al siero» cioè per eliminare la parte acquosa quindi si pone in stampi rotondi o quadrati. Per ottenere un prodotto più delicato si ricorre a latte addizionato con panna (stracchino a doppia panna). Per impedire che lo stracchino diventi troppo duro Ottolini consiglia di moderare l’uso del caglio, di immergere le forme nell’acqua, con il rischio di renderlo «insipido» o meglio di inumidirle con del vino bianco «il quale non ne altera il colore, anzi colle parti sue spiritose discioglie le parti caseose, le quali contribuiscono a rendere duro lo stracchino, e perciò imperfetto» e di salarle per due mesi.

Il formaggio ottenuto dalla sola panna si chiama mascarpone: «è stimato soprattutto quello di Vaprio, località molto piacevole situata nel punto dove la Martesana esce dall’Adda. Si manda per posta a Vienna in Austria, dove è servito nei più grandi pasti» conferma de Lalande. Il suo nome sembra derivare da ‘mascarpa’, sottoprodotto della lavorazione dello stracchino. Oggi viene prodotto nelle zone di Abbiategrasso, Lodi, Cremona e Mantova portando la panna a bagnomaria a una temperatura di 85-90 gradi, aggiungendo acido tartarico, acetico o citrico che permette una rapida coagulazione. Tolto il siero e lasciata riposare per due giorni la massa cremosa è pronta per il consumo. Nella stessa zona si producono anche ‘caciuole’ o ‘raviggiuoli’, ottenuti dal latte di pecora o capra, sempre ricordati da de Lalande.

Tra i formaggi di Toscana, de Lalande menziona il cacio marzolino, dalle antiche origini, citato fin dal Quattrocento da Platina, così chiamato perché viene prodotto principalmente nel mese di Marzo. Viene cagliato usando il fiore di cardo, che conferisce un profumo e un aroma più delicato al prodotto, salato moderatamente al quarto giorno con del sale un po’ grosso. Posto all’ombra e in un ambiente fresco al termine di 40 giorni la maturazione è terminata. Ora risulta dolce, liscio al tatto, «gonfio come una pasta lievitata prima di venire messa nel forno». Coloro che lo amano più stagionato e piccante lo scelgono più vecchio, mai oltre l’anno, seccato d’inverno in una stufa leggermente riscaldata, unto d’olio o di burro perché si conservi morbido.

Ai formaggi toscani Francesco Molinelli ha dedicato nel Settecento un dettagliato studio (8). Egli ricorda il più conosciuto, detto ‘lucardo’, quindi quelli freschi detti ‘terrinca’, della ‘cappella’, i raviggioli. Tra i formaggi secchi cita il ‘cacio della Grete’, reputato il migliore della regione, e il marzolino di Chianti.

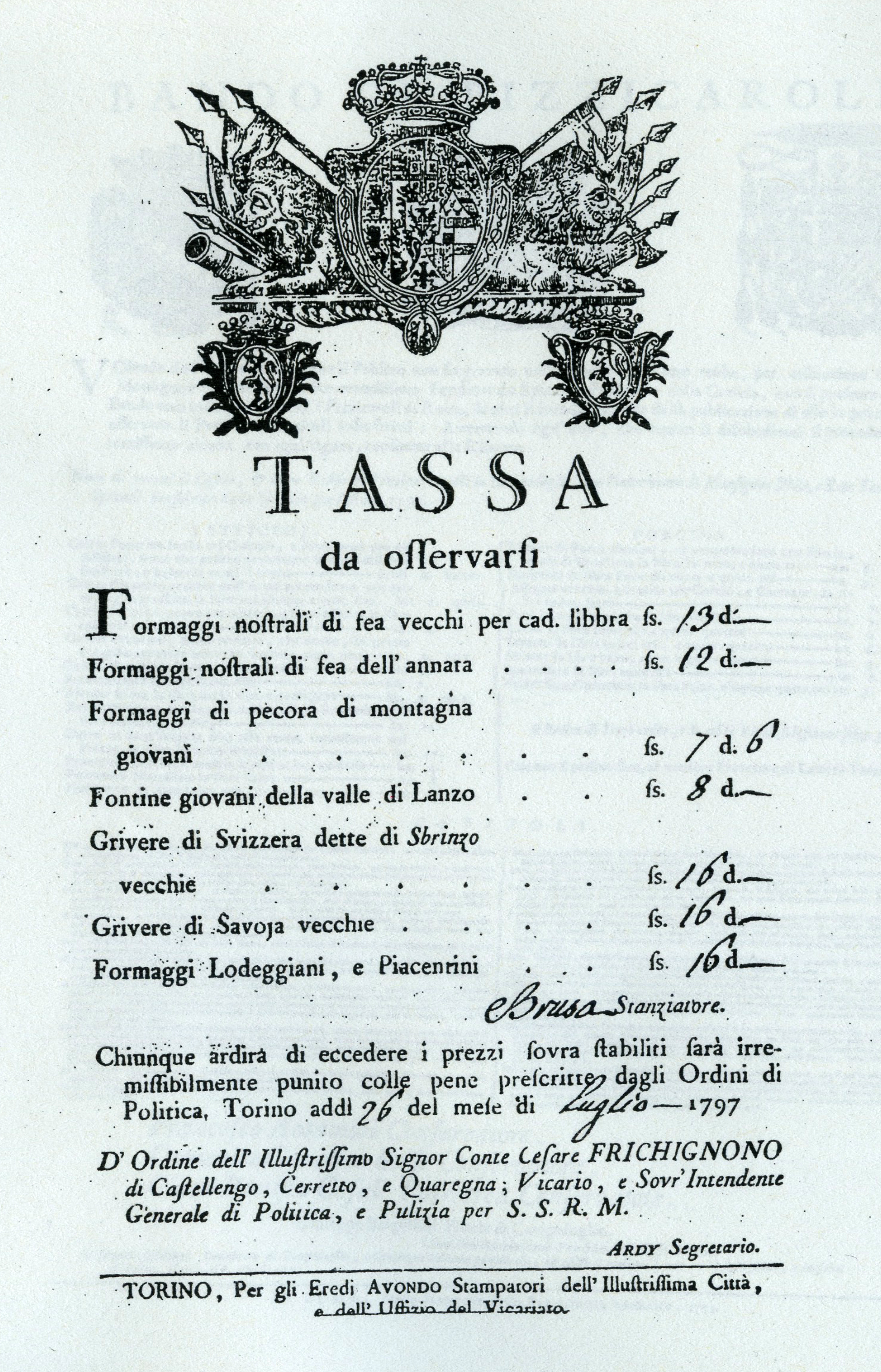

Quanto ai formaggi del Piemonte ci viene in aiuto un prezioso documento stampato a Torino nel 1797. Si tratta di un raro bando, emesso dal «Vicario e Sovr’Intendente Generale di Politica, e Polizia delle Serenissime Regie Maestà» conte Cesare Frichignono, con i prezzi massimi ai quali possono essere venduti sulla piazza di Torino i prodotti caseari. Qui troviamo i nomi dei più noti formaggi della regione, per la maggior parte privi di un’appellazione specifica, oltre a fontine della valle di Lanzo (9), gruviere svizzere dette di Sbrinzo e di Savoia, formaggi lodigiani e piacentini cioè il Grana parmigiano. Sono gli stessi nomi che leggiamo nell’anonimo Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi, celebre ricettario di ispirazione francese stampato a Torino nel 1766, uno dei rari testi che enumeri i formaggi che allora si servivano in tavola alla fine del pasto: formaggi di capra, di Aosta, del Piacentino, di Gruviera «il quale deve essere scelto con occhi grandi», il Parmigiano; i formaggi teneri «di fresco fatti, quali si servono al grosso sale»; i «piccoli formaggi al fior di latte che si mangiano colla crema, e col zuccaro».

In cucina domina Gruviera, Lodigiano e Parmigiano che «serve a fare degli entrées in grasso, ed in magro» per pesci o carni «alla braise o in intingolo; la salsa, e la carne devono avere men sale del solito perché il Formaggio Parmigiano lo sala ancora» (10).

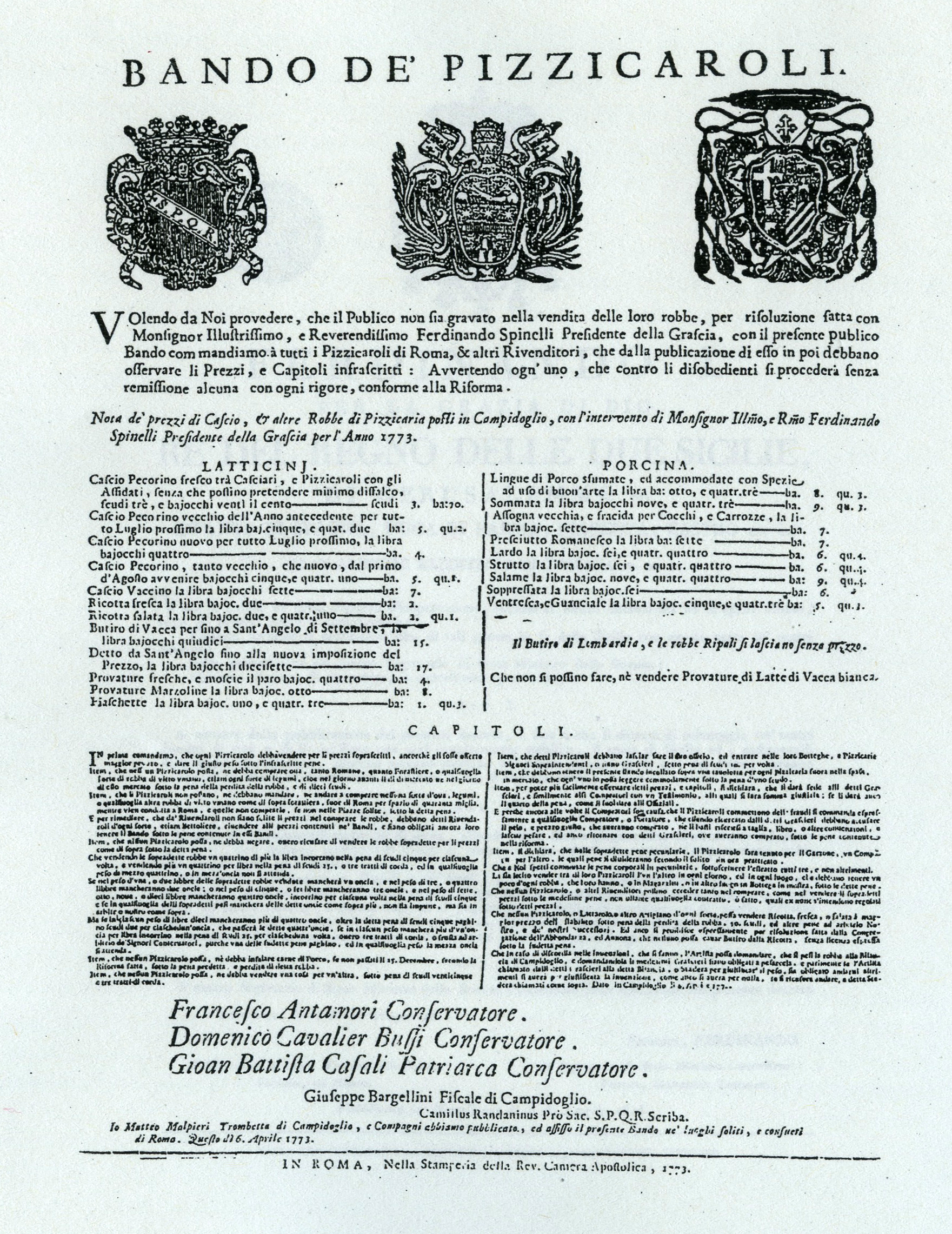

Più a sud, nello Stato della Chiesa, il Reverendissimo Ferdinando Spinelli, Presidente della Grascia (quella che più tardi sarà conosciuta come ‘annona’ cioè la sovraintendenza al rifornimento dei generi alimentari), pubblica nel 1773 un bando-calmiere per i pizzicaroli romani da «tenere … incollato sopra una tavolotta per ogni pizzicaria fuora nella spasa, in mercato, che ogn’uno lo possa leggere commodamente sotto la pena d’uno scudo». Qui vengono elencati i latticini più comuni, caci di latte vaccino e pecorino – il celebre formaggio pecorino – sia freschi che stagionati, le ricotte fresche e salate, le provature fresche, i Marzolini già incontrati, le ‘fiaschette’, presumibilmente i Caciocavallo facilmente riconoscibile per la loro forma a fiasco. Molto di più di quanto possiamo leggere in un ricettario completo quale L’Apicio moderno di Leonardi nel quale vengono ricordati, tra i «condimenti che si impiegano nella cucina» solo Parmigiano, formaggio di Gruyera e di Brie e formaggi bianchi (11).

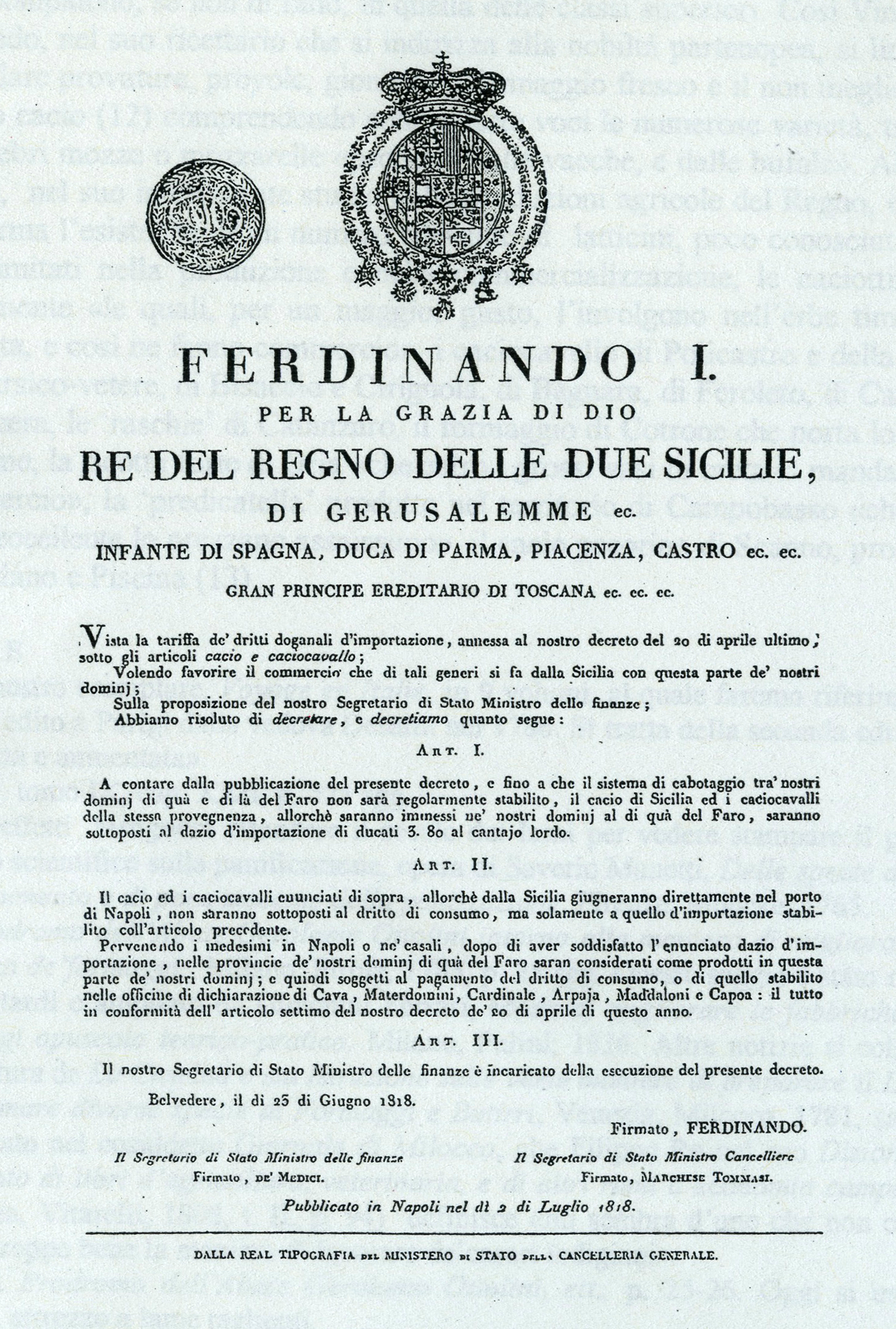

Anche nel Regno di Napoli i formaggi, in particolare Provature fresche e Caciocavallo, rappresentano una costante dell’alimentazione popolare e non compaiono, se non di rado, in quella delle classi superiori. Così Vincenzo Corrado, nel suo ricettario che si indirizza alla nobiltà partenopea, si limita a ricordare Provature, Provole, Giuncate o formaggio fresco e il non meglio precisato cacio (12) comprendendo sotto queste voci le numerose varietà, tra cui le celebri mozze o mozzarelle «prodotte dalle vacche, e dalle bufale». Al contrario, nel suo interessante studio sulle produzioni agricole del Regno, egli ci conferma l’esistenza di un numero rilevante di latticini, poco conosciuti perché limitati nella produzione e nella commercializzazione, le caciottine di Piedimonte «le quali, per un maggior gusto, l’involgono nell’erbe timo, ed anepeta, e così ne fanno commercio», i Caciocavallo di Policastro e della terra di Marsicovetere, di Bisaccio e Cirignola, di Bagnara, di Feroleto, di Canosa, di Lucera, le ‘raschie’ di Catanzaro, il formaggio di Crotone che porta lo stesso nome, la ricotta forte di Oria «che entro i grossi vasi di creta la mandano in commercio», la Predicatella prodotto nel territorio di Campobasso «che per esser eccellente lo prezzano assaissimo», il cacio pecorino di Scanno, prodotto tra Celano e Piscina (13).

NOTE

- Il nostro esemplare, Voyage en Italie, in 9 volumi, al quale faremo riferimento, è stato edito a Parigi dalla vedova Desaint nel 1786. Si tratta della seconda edizione «corretta e aumentata».

- Cfr. tomo IX, cap. XXII, p. 524 sgg.

- In effetti bisognerà attendere il secolo dei lumi per vedere stampare il primo trattato scientifico sulla panificazione, opera di Saverio Manetti, Delle specie diverse di frumento e di pane siccome della panizzazione, Firenze, Moücke, 1765.

- Prodromo dell’Abate Gerolamo Ottolini intorno alla maniera di migliorare la fabbrica de formaggi, Milano, Pirola, 1785, p. 25 sgg. Questo saggio è stato ripreso più tardi e ampliato da Giovanni Ferrari, Modo di migliorare le fabbriche dei formaggi opuscolo teorico-pratico, Milano, Pulini, 1816. Altre notizie si colgono alla lettura de La Cascina o sia Istruzione sulle varie maniere di preparare il Latte, per formare diverse specie di Formaggi e Butirri, Venezia, Milocco, 1781, saggio pubblicato nel cosiddetto Giornale di Milocco, che Filippo Re nel suo Dizionario ragionato di libri d’agricoltura, veterinaria, e di altri rami d’economia campestre (Venezia, Vitarelli, 1808, t. II, p. 94) definisce «mi sembra d’uno che non conoscesse troppo bene la maniera di lavorare de’ casari lodigiani».

- Cfr. Prodromo dell’Abate Gerolamo Ottolini, cit., p. 25-26. Oggi si usa lo ‘spino’, attrezzo a lame taglienti.

- Idem, «nel Milanese, Pavese, e Carpianese la dose dello zafferano usata è maggiore imperocché, l’abbondare dipende dal voler il formaggio più, o meno giallo, il mettervene però meno di un quarto d’oncia per formaggia sarebbe per avventura difetto?».

- «Allorché le vacche viaggiano il moto stesso sembra che contribuisca a fare, che il latte abbondi di parti butirose, e la necessità di adoperarlo così fresco, e coglierlo nello stato il più lontano dal coagulo influisce moltissimo alla morbidezza. Dal formarsi già tal sorta di formaggio quando le vacche sono stracche dal viaggio n’è venuta la giocosa denominazione di Stracchino». Si fa cenno qui al viaggio compiuto in autunno dalle vacche dai pascoli delle valli bergamasche al piano nel corso del quale gli animali si stancavano. È più probabile invece che il nome si riferisca alla consistenza particolarmente soffice del formaggio.

- Francesco Molinelli, Sopra i formaggi di Toscana in Atti de ‘Georgofili, V, II citato da Filippo Re, Dizionario Ragionato di libri d’Agricoltura, Veterinaria e di altri rami d’economia campestre, Venezia, Vitarelli, 1809, t. II, p. 163.

- Alcune note storiche sulla fontina si possono leggere in Cesare Gaetani, La fontina attraverso i secoli in Atti del convegno La fontina, tradizione e gastronomia, Accademia Italiana della Cucina, Milano, 1993, p. 13 sgg.

- Cfr. p. 327 e segg.

- S. 1., s. t., 1790, t. I, p. LVIII.

- Il cuoco galante, Napoli, Stamperia Raimondiana, 1773, p. 232.

- Cfr. Vincenzo Corrado, Notiziario delle produzioni particolari del Regno di Napoli, Napoli, Russo, 1792, passim.