Marco Minardi

INTRODUZIONE

Nella provincia parmense le fiere e i mercati erano per lo più complementari fra loro, durante il periodo qui studiato. Le prime ricorrevano durante i mesi estivi, i secondi si tenevano durante l’inverno, da San Martino (11 novembre) a Carnevale. Le fiere erano luoghi deputati al commercio dei bovini; nei mercati invece la contrattazione dei suini primeggiava su ogni altro prodotto dell’agricoltura.

Certamente esistevano delle eccezioni, come i mercati di Parma e Langhirano, ai quali affluiva una quantità di bestiame bovino da carne tutto l’anno.

Molti mercati si tenevano durante i mesi estivi, ma soprattutto per fornire le popolazioni locali o quelle dei comuni limitrofi.

Poiché alle fiere affluì il meglio degli allevamenti bovini della provincia durante tutto l’Ottocento e fino alla Seconda guerra mondiale, esse meritano lo spazio maggiore in questa indagine storica.

Attraverso la ricognizione della qualità e frequenza delle fiere e dei mercati nel Parmense, si tenterà di mostrare, non solo luoghi e periodi di maggior diffusione, ma anche modalità e cause della loro istituzione.

Le fiere di bovini acquistano un’importanza particolare se considerate come vetrina di esposizione del bestiame e permettono di inquadrare meglio qualità e razze del bestiame diffuse nelle varie parti della provincia nonché le proposte d’indirizzo zootecnico provenienti dalle associazioni agrarie e di allevatori. In particolare, le scelte, del regime fascista in proposito, coerenti con direttive generali di politica economica e commerciale, verranno messe a fuoco in quella parte dell’indagine riguardante mostre e concorsi del Novecento.

Particolare attenzione sarà rivolta alla fiera di Parma, durante gli anni sessanta e settanta dell’Ottocento quando incise maggiormente nell’economia della città. I dati sulle vendite di bestiame del mercato bovino cittadino, probabilmente uno dei più frequentati della Valpadana offrono qualche elemento di conoscenza dei movimenti di questa particolare branca del commercio locale.

L’OTTOCENTO

Le fiere provinciali

Nei quarantacinque anni seguiti al quinquennio 1810-1815, l’epoca in cui «gli eserciti belligeranti (…) contribuirono massicciamente a depauperare il patrimonio zootecnico»[1] delle provincie parmensi, la quantità di «bestiame grosso» era notevolmente aumentata.

Le richieste inviate dai comuni di Parma, Piacenza e Guastalla, allo scopo di istituire nuove fiere e mercati o di ripristinare alcuni di quelli sospesi all’inizio dell’Ottocento si moltiplicarono. Nel comune di Berceto, per esempio, venne annunciato che si sarebbe tenuto «d’ora innanzi nel dì medesimo come prima del 1818» la fiera di San Genesio. A Lesignano Bagni, nel 1821, si informava che l’«uso antico di tenere mercato ogni martedì ed una fiera nel di 8 maggio, d’ogni anno è ripristinato»[2]. Altre fiere vennero semplicemente prolungate, come a Bardi, Soragna e Pellegrino.

Durante il XIX secolo vi furono due periodi in cui il numero delle fiere aumentò considerevolmente: nella prima metà del regno di Maria Luigia e negli anni che seguirono l’Unità nazionale. Nell’un caso, come nell’altro le ragioni sono da rintracciare sia in sede economico-sociale, sia in una rinnovata fiducia nello «stato».

Nel 1834 si «facevano» già, cinquantanove fiere annuali, la maggior parte di esse nei comuni e borghi di montagna.

A Berceto, delle sei fiere che si svolsero quell’anno, le due più importanti, quella di Santa Croce il 3 maggio e quella di Sant’Antonio il 13 giugno abbondanti di buoi, cavalli e muli, furono frequentate entrambe, secondo il Molossi, da «più di 3000 persone» l’anno[3].

A Borgotaro, tre fiere animavano la vita locale; la prima a Pentecoste in giugno, la seconda a San Lorenzo il 10 agosto e l’ultima per San Matteo dal 21-23 settembre: la più frequentata. Corniglio ospitava già tre fiere di bestiame tra giugno e settembre, le «quali traggono ben 3000 persone, venendone anche dalla vicina Lunigiana e dal Genovese»[4], in seguito il numero delle fiere aumenterà progressivamente – nove a fine secolo e addirittura ventidue allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Si tenevano tre fiere annuali anche nel comune di Fornovo Taro e a Capoponte nel comune di Tizzano Val Parma.

Dal 1834 in avanti e fino all’Unità nazionale, numerose nuove fiere furono introdotte, altre sospese, altre ancora mutarono di sito o di data, il numero complessivo delle fiere che si tenevano nel Parmense non cambiò sensibilmente: nel 1856 le fiere erano cinquantanove.

A seguito della riorganizzazione territoriale e istituzionale provocata dall’Unità nazionale, la provincia di Parma, come altre della penisola, dovette fronteggiare squilibri amministrativi ed economici. Di conseguenza, si rese necessario tra l’altro, sia il riordino delle fiere e dei mercati (date, luoghi e durate), sia l’introduzione di una nuova normativa nazionale che unificasse quella preesistente.

Durante i primi anni Sessanta, spesso con motivazioni di comodo legate alla «conquistata libertà» e nella presunzione di un futuro «progresso», il numero delle fiere locali aumentò notevolmente. Ne erano spesso artefici i rappresentanti delle autorità locali che in tal modo intendevano probabilmente acquistare meriti fra gli allevatori e commercianti della zona, addossando però alla nuova Amministrazione provinciale ed alla Prefettura compiti burocratici onerosi[5].

L’introduzione nel maggio 1866 della «Legge che regola l’istituzione, o il cambiamento in modo permanente delle fiere e dei mercati»[6], permise dopo qualche anno difficile di chiarire modalità e competenze in materia.

La legge prevedeva che il diritto di istituire fiere e mercati, mediante decreto, spettasse ai consigli comunali per le località dipendenti dalla loro amministrazione. La delibera doveva essere poi trasmessa al Prefetto perché ne ordinasse la pubblicazione nei comuni limitrofi. In mancanza di opposizione da parte dei comuni interessati, la delibera comunale entrava in vigore, dopo che il comune avesse pagato a titolo di registrazione della delibera, una tassa a favore dello Stato. Nel caso che qualche comune si opponesse all’istituzione della fiera o del mercato, la decisione finale spettava alla Deputazione Provinciale. Contro la decisione, il comune poteva ricorrere al Consiglio Provinciale la cui pronuncia era inappellabile.

Fiere di bestiame e merci, continuarono ad aumentare di numero durante gli ultimi decenni dell’Ottocento. Nel 1866, ottantanove fiere animavano la vita commerciale della provincia parmense che nel 1879 ne contava novantacinque.

La convinzione che fosse «pur mente del Superiore Governo che le popolazioni debbono sentire il bene della libertà ed in conseguenza godere di quei privilegi che in passato purtroppo era ad essa negata», indusse numerosi consigli comunali ad istituire o riattivare nuove fiere nel tentativo di rilanciare il commercio locale. Il comune di Valmozzola, per esempio istituì nel 1862, una nuova fiera di bestiame bovino nel «comunello» di San Martino, «il giovedì dopo quella di Berceto che ha luogo l’otto settembre di ogni anno»[7].

Analogamente nel «comunello» di Rigoso di Monchio, nel 1860 era stata ripristinata una fiera di bestiame annuale il 27 giugno, nel luogo dove «anticamente era istituita in mercato di grano e ricambio di molti altri generi, e che in allora per la sua posizione fu sempre floridissima la piazza, ma che poscia in forza delle vessazioni doganali, andò in decadimento»[8].

Lo spoglio delle domande inviate al Ministero degli Interni del Governo di Maria Luigia e dei decreti emessi dai vari consigli comunali postunitari che istituivano le nuove fiere, getta nuova luce sulle principali caratteristiche delle fiere più importanti e chiarisce i motivi che indussero allevatori, commercianti ed autorità locali ad indire nuove fiere. Raramente le domande venivano respinte dal governo Ducale o non confermate dalla Deputazione Provinciale dopo il 1860. Ciò avveniva solo nel caso in cui la fiera fosse fissata in un periodo destinato a «distogliere i contadini dalle loro ordinarie faccende», o se veniva attivata in un comune la cui collocazione geografica risultava commercialmente marginale.

La maggior parte delle fiere parmensi si svolgeva durante i mesi di luglio e agosto, anche se esisteva una qualche differenza tra le fiere di montagna e di pianura. Peculiare della montagna era l’elevata frequenza di fiere indette nella seconda metà di giugno quando «il bestiame è più avvantaggiato per la nuova pastura, più prossima l’opportunità dei buoi da lavoro»[9]. Al contrario, nel mese di marzo si evitava di fare fiere essendo i bestiami provati dall’inverno e dalla scarsità di foraggi durante i mesi più freddi.

Da notare anche il buon numero di fiere in novembre, allorché, ultimati i lavori di campagna, esse permettevano la compravendita di «quell’altro bestiame rimasto inceduto nelle altre fiere»[10].

Il buon esito delle fiere ottocentesche dipendeva da tre fattori: la qualità del bestiame, l’affluenza di pubblico e la presenza di negozianti “stranieri”. Perché tutti si verificassero era necessario disporre di adeguate infrastrutture per il ricovero degli avventori giunti da altri comuni e del bestiame da questi condotto, era importante individuare il periodo migliore per lo svolgimento, anche tenuto conto dello stato dei collegamenti con le principali vie di comunicazione e con i centri più importanti.

L’antica consuetudine di indire le fiere annuali in occasione di solennità religiose, persistette durante buona parte dell’Ottocento. A Berceto, per esempio, come s’è ricordato, venne ripristinata la fiera di San

Genesio, il 25 agosto «sulla vetta del monte San Genesio vicino all’Oratorio dedicato a quel Santo»[11], «essendo ivi maggiore il numero dei concorrenti, e perciò più numerose le combinazioni degli interessi e de rapporti commerciali»[12].

Anche a Tarsogno, nel comune di Tornolo, fu istituita in luglio la fiera della Madonna del Carmine, «sulla costa del monte Carmelo vicino all’oratorio della B.V. del Carmine»[13].

Nel comune di Pellegrino Parmense «dopo la funzione solenne del 15 agosto della Beata Vergine di Careno» si stabilì nei due giorni successivi la fiera di San Rocco, «perché tutti i commercianti si univano nel prato vicino alla Chiesetta di San Rocco in Pellegrino»[14], e dove nel 1879 si stipulavano «contratti in larga scala di bestiame»[15].

A Vianino, infine, la fiera di San Giacomo, che si svolgeva il 25 luglio di ogni anno, sostituì addirittura «la funzione che più non si celebra essendone abbandonato il tempio a lui dedicato».

L’affluenza di pubblico, allevatori e commercianti locali o provenienti dai comuni vicini, era indispensabile per il buon esito della fiera, ma ciò che condizionava la manifestazione e la trasformava in un avvenimento commercialmente importante, per gran parte dell’Ottocento, anche dopo l’Unità d’Italia, era la presenza di «negozianti forestieri» provenienti dai vicini stati o provincie desiderosi di acquistare bestiame di razza “nostrana” o montanara. Inevitabilmente, la loro presenza era condizionata dalla localizzazione della fiera e dallo stato delle vie di comunicazione che la collegavano ai centri di altre provincie o stati nonché la convenienza economica e la qualità del bestiame.

La costruzione e il miglioramento delle vie di comunicazione favorirono lo sviluppo del commercio bovino, facilitando l’accesso ai centri «fieristici» e, di conseguenza, aumentando la qualità e l’entità del giro d’affari su quelle determinate piazze.

«Un’attenzione particolare mostrò il governo di Maria Luigia per le opere pubbliche, che specialmente per quanto riguarda le vie di comunicazione, la cui efficienza generale venne migliorata»[16]. In tal modo, il commercio crebbe anche nei comuni di montagna, attenti a sfruttare la favorevole situazione creatasi, istituendo nuove fiere nell’intento di attirarsi mercanti e negozianti. Tipico il caso di Berceto, che nell’aprile del 1840, richiedendo l’istituzione di una nuova fiera, affermava: «Berceto è tra quelli della nostra montagna che per la loro condizione topografica presentano maggiore opportunità al commercio (…) da Fornovo fino agli Appennini», anche se in passato le «difficoltà delle strade; le quali, incomodissime sempre riuscirono talvolta impraticabili del tutto; (…) al qual è posto rimedio con le nuove strade aperte dalla munificenza del Governo». Le autorità locali assicuravano inoltre che «suddetto comune è suscettivo di potere offrire tutte le comodità che si desiderano nelle fiere sia per alloggio e mantenimento de concorrenti, sia per ricovero de bestiami»[17].

Nel 1838, Lesignano Palmia motivava la richiesta d’istituzione di una fiera da tenersi nella frazione di Cassio con la praticabilità della «nuova strada che da Parma conduce alla Toscana ed al Genovesato»[18]. Alle fiere di Compiano, già dalla prima metà degli anni Venti, giungevano «mercanti genovesi [per] far compere di bestiame grosso e minuto da condurre fuori stato, i nostrali ed altri provvederne per la pianura, od anche per l’Oltre Po». Durante gli stessi anni le fiere di Bedonia erano frequentate da «numerosi mercanti nostrali ed esteri, di bestiami e merci», e quelle di Calestano da «commercianti Genovesi, Cremonesi, Reggiani e Piacentini»[19]. E ciò nonostante il «generale arenamento del commercio, il difetto di danaro e le esorbitanti gabelle Sarde sul bestiame e i nostri prodotti»[20], che si fecero sentire in modo particolare alle fiere di Bedonia e Calestano.

Il miglioramento delle vie di comunicazione continuò a svolgere il ruolo importante come incentivo allo sviluppo del commercio, anche dopo l’Unità nazionale con l’articolazione e l’ampliamento della rete ferroviaria.

Pellegrino Parmense, per esempio, già tradizionalmente importante come piazza commerciale, acquistò nuovo impulso dopo il 1863, con l’apertura di «una nuova strada roteabile che metter deve in comunicazione la borgata di Pellegrino con quella di Salsomaggiore (…) compiuta oltre la metà», questa favorì il ripristino dell’antico mercato di bestiame, merci ed altri generi, del lunedì che «per le diverse vicende dei tempi, fu ripristinato nel mese di giugno del 1750 (…) e fu posto di bel nuovo in dimenticanza nelle annate (…) del 1815, 1816, e 1817 e non più richiamate in vigore»[21].

Altrove, come a Varano Melegari, bastava semplicemente «l’ampliamento imminente della strada Varano-Varsi» per legittimare l’istituzione, nel 1879 di una fiera di bestiame e merci a Viazzano, «il primo lunedì dopo il 16 luglio (Madonna del Carmine)»[22].

Nell’intento di rilanciare fiere dallo sviluppo commerciale giudicato insufficiente, le autorità locali spesso apportavano modifiche volte a incrementare il numero di contratti stipulati e ad incentivare l’afflusso di uomini ed animali.

A Montechiarugolo, la fiera che si teneva durante i primi due giorni di agosto di ogni anno, fu spostata nel 1861, dopo essersi assicurati che non vi fossero fiere in quei giorni entro il raggio di quindici chilometri, alla «prima domenica di agosto e successivo lunedì», in quanto avrebbe, riscosso maggior successo «in un giorno festivo». A Sala Baganza, la fiera di bestiame di San Lorenzo (10 agosto), «non essendo stata per la passata annata, ora non ha concorso, e quindi rimane inutile», venne trasferita «al primo giovedì dopo l’undici novembre (…) dopodiché in quel giorno istesso incomincia il mercato dei suini», molto più importante ed affermato[23]. Quando invece una fiera veniva sospesa a causa delle condizioni ambientali, sanitarie o per «non aver potuto affittare il campo in cui tenersi la fiera medesima impedendo essa (…) di raccogliere i frutti», la manifestazione, come spesso accadeva in questi casi, subiva un «trasporto temporaneo». Come avvenne a Noceto nel 1860 quando la fiera si svolse per quel solo anno in altra data[24]

Nonostante tutti i tentativi messi in atto per favorire il commercio di bovini nelle diverse zone della provincia e, di conseguenza, promuovere il miglioramento del bestiame allevato nelle stalle locali, poche sono le fiere che «meritano di essere segnalate per la loro importanza»[25].

Le fiere più importanti dell’Ottocento

In una relazione «sulle fiere e sui mercati più importanti della provincia di Parma», inviata al Ministero degli Interni nel settembre 1877, la Prefettura di Parma individuò «oltre 120 fiere, tra fisse e mobili che annualmente si tengono nei comuni della provincia»[26]. In realtà il numero di fiere indicato è eccessivo.

Dalla relazione risulta comunque che Parma, Corniglio, Langhirano, Palanzano, Noceto, Soragna e Borgotaro, i maggiori centri di allevamento e commercio di bestiame bovino, erano sede delle principali fiere parmensi durante la seconda metà dell’Ottocento.

A Corniglio, si svolgevano, per «antica consuetudine» il 6 giugno, 2 luglio e 5 settembre tre fra le più importanti fiere della provincia frequentate da «ben 3000 persone (ogni anno), venendone anche dalla vicina lunigiana e dal genovesato»[27] per commerciare in bestiame bovino oltre a quello cavallino ed ovino.

Il maggior volume di transazione capitava alla fiera di giugno – 500 capi bovini compravenduti – cui intervenivano anche commercianti versiliesi, genovesi e piemontesi.

L’importanza di Langhirano come centro fieristico dipendeva dalla posizione geografica e dalle strade che lo collegavano sia con Parma sia con altri centri della montagna. Definito da Giuseppe Micheli «l’emporio di Parma», Langhirano con la fiera dei Santi Giacomo e Anna il 25-26 luglio, ospitava «gran parte degli abitanti della montagna e della pianura con generi di ogni specie». Ivi la «contrattazione dei bovini è maggiore che nei comuni limitrofi»[28] grazie anche al concorso di mercanti provenienti dal Reggiano, dal Modenese e dal Cremonese.

Anche la fiera di Palanzano, che si teneva il «lunedì e martedì dopo l’ultima domenica di agosto», e quella annuale di Noceto indetta a partire dal 1861, per la «seconda domenica di luglio» vengono indicate nella relazione prefettizia, tra le più importanti; la prima «per la grande quantità di bestiame che vi è condotto», la seconda per la molta affluenza di persone «poiché è sempre provveduta di buona quantità di bestiame e di apprezzata qualità».

La relazione segnalava inoltre la fiera di San Rocco, dapprima tenuta nella «villa di Castellina» di Soragna il 15 agosto e poi, trasferita a Soragna e ritardata di un giorno e la fiera di San Matteo (21-23 settembre) di Borgotaro, nella quale «negozianti provenienti dalle limitrofe province di Genova e Massa» commerciavano «oltre 400 paia di buoi e 300 vacche esposte» assieme ad animali ovini e merci di ogni genere.

I documenti della Prefettura[29] ricordano anche altri appuntamenti fieristici notevoli per quantità di bestiame bovino contrattato:

- Le tre fiere annuali di Berceto, la prima per Sant’Antonio, il 13 giugno, la seconda di Santa Maria delle Grazie il primo lunedì di settembre, e la terza per i Morti, i primi due giorni di novembre, cui concorrevano commercianti parmigiani e piacentini rendendo la contrattazione più «viva e di maggior valore».

- La fiera di San Giovanni Battista a Compiano, il 24-26 giugno, che ospitava, solitamente durante il giorno 25, negozianti giunti da Piacenza e Genova per fare incetta di vitelli da esportare fuori provincia.

- La fiera di San Genesio ad Albazzano (Tizzano Val Parma) del 24-25 agosto, floridissima già nei secoli precedenti, e quella di Pellegrino Parmense indetta per il 16-17 agosto, entrambe registravano una ottima partecipazione e una buona contrattazione di bestiame.

- Le fiere di Busseto, notevoli per il commercio di bovini e suini che vi si teneva, richiamavano agricoltori e mercanti della Bassa parmense, delle campagne orientali del Piacentino e del basso cremonese. Tra queste le più rinomate erano la fiera della Madonna, il 25 marzo, la fiera di Sant’Anna, il 26 luglio, e la fiera di San Bartolomeo che si teneva il 24-25 di agosto.

Un caso a sé rappresenta la «Gran Fiera di Borgo San Donnino»[30], istituita con «sovrano decreto del 2 aprile 1850», non solo per il rilievo locale, visto che Borgo pretendeva d’essere «luogo intermedio fra l’agro piacentino e l’agro parmense e farsi opportunità di avvicinamento del bestiame dei due territori», ma perché divenne anche un modello per altre fiere più tardi istituite nella provincia. Nonostante il lento avvio dovuto a due motivi «transitori» – le ripercussioni della crisi economica e la poca notorietà di cui godeva fuori dallo stato – divenne presto un avvenimento importante, grazie alla qualità del bestiame ed al montepremi del concorso bovino indetto in concomitanza con la fiera. Borgo San Donnino venne così promosso a centro di commercio del bestiame, ruolo che continuò a svolgere anche dopo l’Unità, ospitando annualmente nelle due fiere – 19-22 giugno e 5-7 agosto – in media cinquemila bovini, con buoni livelli di contrattazione, grazie alla presenza di negozianti da Parma, Piacenza, Lombardia e Piemonte.

La fiera di Parma

La commissione comunale «incaricata di fare studi e proposte per l’attivazione in Parma di una fiera di bestiame bovino a premi, che debba coincidere colle corse dei cavalli», si riunì nel Palazzo Comunale nel marzo del 1866[31].

Memori delle frequentatissime fiere di San Siro e Sant’Ercolano rispettivamente in maggio e settembre, che «da tempi immemorabili» si tenevano a Parma per il commercio d’ogni sorta di mercanzie e di bestiame che si svolgevano «originariamente nel prato Regio, là dove fu poi costruita la nuova chiesa e il convento di San Francesco»[32], i componenti la commissione s’incontrarono numerose volte per elaborare il programma della nuova fiera, consci che l’importanza di Parma come mercato bovino non era certo venuto meno rispetto al passato.

I problemi salienti affrontati dalla commissione riguardarono la durata della nuova fiera, il luogo di svolgimento, le premiazioni, la composizione della commissione giudicatrice del concorso e le spese che il comune si sarebbe accollato.

Al termine di numerose sedute non prive di contrasti, tanto che il consigliere Delprato rassegnò le dimissioni, la commissione formulò la proposta d’istituzione della fiera parmigiana da sottoporre al consiglio comunale per la sua definitiva approvazione.

La proposta prevedeva l’istituzione di una fiera annuale, da tenersi durante il mese di maggio «nei prati a meriggio del pubblico passeggio detto lo Stradone, confinanti a est colle mura della città, ad ovest colla strada a porta Nuova, a sud colla Cittadella, a nord con predetto Stradone». I premi, citazioni per coloro «che ebbero la cura del bestiame» e denaro ai proprietari dei migliori esemplari presentati al concorso, avrebbero riguardato le seguenti categorie:

– tori (18 mesi-3 anni) che avessero servito per un anno nella provincia, di altezza non inferiore a metri 1,25;

– tori secondo premio;

– 2 vacche da latte (anche non appaiate) che avessero più di un anno di età e che fossero state allevate in provincia;

– paio di buoi grassi non meno di 900 kg cadauno ed ingrassati nella provincia;

– paio di buoi da lavoro, di cinque-sei anni, allevati in provincia;

– paio di manzi, di due-tre anni, nati ed allevati nella provincia.

Il montepremi previsto per il concorso ammontava a 2000 lire e sarebbe stato fornito annualmente dal Consiglio Provinciale.

I premi sarebbero stati «conferiti ai proprietari delle bestie premiate salvo la compartecipazione dei coloni a norma dei patti della colonia, con assegno al famiglio da spesa di un decimo dell’entità del premio»[33].

La commissione giudicatrice sarebbe stata composta da due rappresentanti del Consiglio Provinciale, due di quello comunale, due delegati della Camera di Commercio, due del Comizio Agrario e due veterinari.

Questa primo ciclo di fiere postunitarie ebbe inizio il 1867 e si concluse nel 1875.

Gli animali iscritti al concorso erano principalmente di razza “parmigiana”, “montanara” e “reggiana” e la maggior parte di esso proveniva dal circondario di Parma, il resto dai comuni della bassa, da Sala Baganza, da Noceto, da Borgo San Donnino e dal Reggiano.

L’affluenza del bestiame alla fiera cittadina aumentò costantemente un anno dopo l’altro. Nel 1867, furono presentati 3.873 capi, nel 1872 furono 8.843, anche se la percentuale delle vendite non era altrettanto elevata; nel 1868, per esempio solo il venti percento del bestiame presente veniva venduto.

Ai concorsi abbinati alla fiera, il numero di concorrenti era limitato; dai diciotto ai trentacinque iscritti per anno. Spesso i premi non vennero nemmeno conferiti a causa della scarsa qualità del bestiame presentato o alla mancanza di esemplari concorrenti.

Non per questo la fiera era poco frequentata. Il Campo di Marte e il Giardino Pubblico, dove si svolsero durante nove anni, le manifestazioni ospitarono ogni anno un gran numero di visitatori. La fiera non era solo un avvenimento zootecnico e commerciale, ma un avvenimento mondano per l’intera città, le cui abitudini quotidiane restavano condizionate.

Ogni anno gli organizzatori chiedevano alle locali autorità militari di stanza in Giardino Pubblico o in Cittadella, che «da domani, giorno dell’iscrizione del bestiame, sino a (giorno di chiusura della manifesta-zione), sia sospeso il battere de tamburi e lo squillo delle trombe per non recare spavento al bestiame ivi condotto»[34].

Le vie si riempivano di curiosi quando il bestiame faceva il suo ingresso dalle porte cittadine per dirigersi, accompagnato dal «bifolco», al sito della esposizione assieme al foraggio per il proprio sostentamento durante la sua presenza in città.

I documenti dell’Archivio comunale, accennano alla presenza negli spazi «fieristici», di venditori ambulanti di «vino siciliano, liquori, birra, sorbetti» e commestibili in genere. Per controllare l’ordine pubblico e garantire la tranquillità delle bestie condotte alle fiere, agli abituali tutori dell’ordine vennero affiancati Vigili del fuoco.

La fiera venne più volte ripristinata nel corso dell’Ottocento e Novecento, ma non ebbe mai l’importanza degli inizi. Nel 1885, ad opera della «Società dei Divertimenti» prima, e dalla «Società dei Commercianti» poi, la fiera fu ripresa ogni anno con minor interesse, a causa anche del ridotto montepremi e la scarsa affluenza di bestiame. Inoltre fu più volte interrotta per la concomitanza con Concorsi Regionali (1887 e 1888) e a causa dello scoppio di epidemie di «afta epizootica» (1894, 1902, 1909, 1913).

Nei primi decenni del Novecento si svolsero numerose manifestazioni con indirizzo zootecnico specifico, come le esposizioni di bestiame di Razza Bruna Alpina (1900, 1903, 1912, 1923); le mostre di bestiame grosso da lavoro e da carne (1903, 1904) ed una Rassegna Provinciale Bovina per «Gruppi Selezionati d’Allevamento» (1933), a volte anche con successo, ma non giunsero mai ad eguagliare il successo di pubblico delle prime fiere postunitarie.

IL NOVECENTO

La mancanza di documenti disponibili nell’Archivio di Stato di Parma riguardanti fiere e mercati della provincia parmense per il Novecento ci costringe a valerci soprattutto di fonti a stampa, come riviste agricole, quotidiani, opuscoli, manifesti e statistiche sul commercio del bestiame e di documenti giacenti nei vari archivi comunali. In questo caso si è consultato quello di Parma.

Con l’inizio del nuovo secolo, il numero delle fiere riprese ad aumentare. Già alla fine degli anni Novanta dell’Ottocento, le fiere in provincia erano salite a 112, passando poi a 133 durante i primi vent’anni del nuovo secolo.

Le fiere di montagna rimasero le più numerose e frequenti. Solo a Berceto, nel 1903, si tennero ben 12 fiere; le fiere di Corniglio da tre nel 1834 erano passate a undici nel 1922; anche a Borgotaro le fiere aumentarono da quattro, nel 1879, a sette, nel 1922.

In alcuni comuni della provincia il commercio di bestiame aumentò di importanza, come a Pellegrino Parmense e nelle frazioni di Metti-Bore e Iggio. Le fiere più importanti però rimasero le quattro di Traversetolo e le due di Langhirano, assieme a quelle di Fornovo Taro, Vianino e Viazzano nel comune di Varano Melegari.

Altri comuni mantennero una discreta importanza come Borgo San Donnino, Cassio (Lesignano Palmia), Busseto e Zibello.

Mostre e concorsi

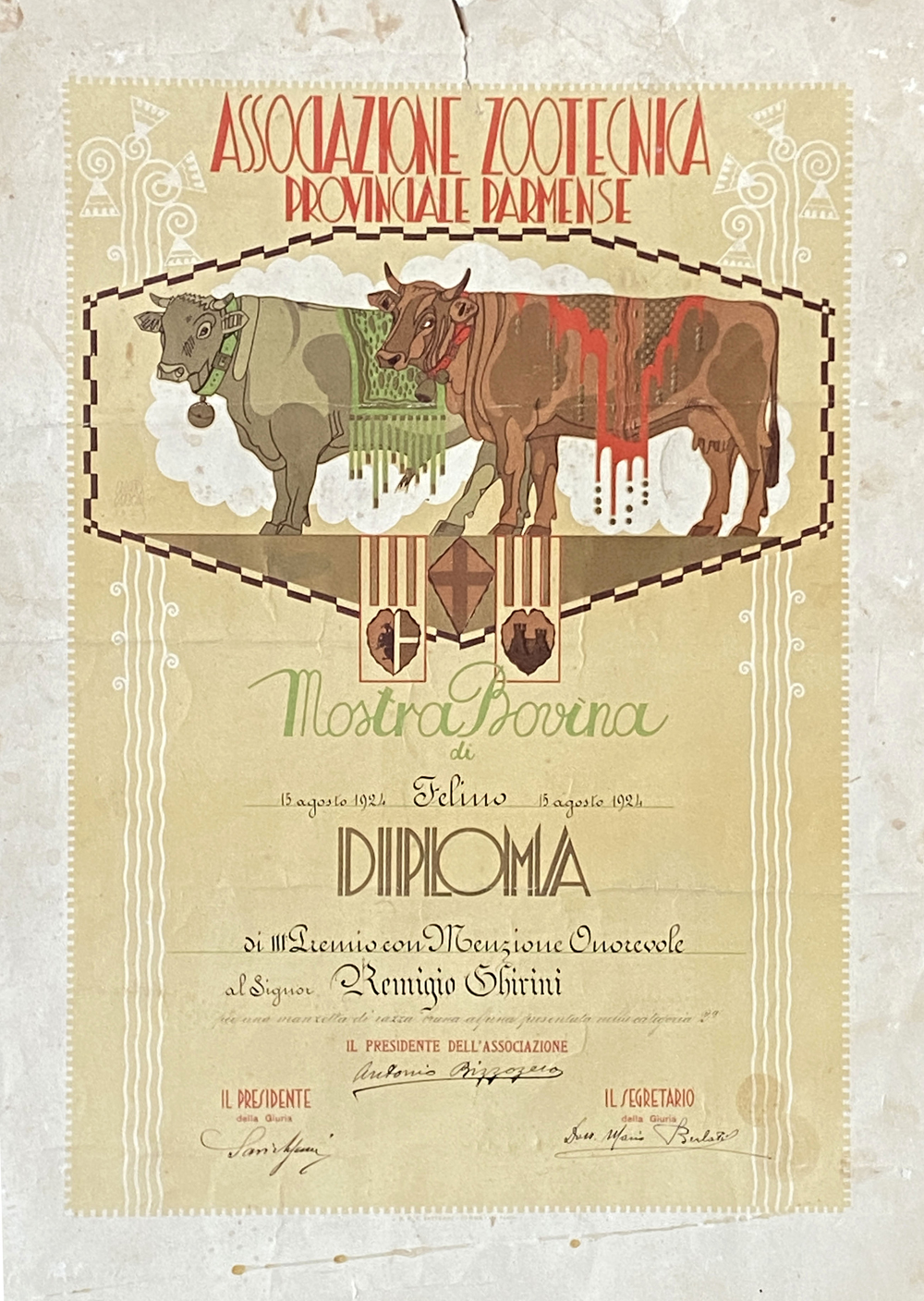

Durante gli anni Novanta dell’Ottocento ebbero inizio in molti comuni della provincia quei concorsi-mostre a premi che in seguito avrebbero conosciuto una notevole diffusione.

Già durante l’Ottocento postunitario numerosi comuni avevano istituito concorsi a premi per i capi migliori, nel tentativo d’incentivare la partecipazione degli allevatori alle fiere locali, anche se reperire i fondi necessari non era sempre semplice.

Nel settembre 1895 la Cattedra Ambulante di Agricoltura, diretta dal professor Antonio Bizzozero (1857-1934), decise di organizzare in cinque paesi del Parmense – Corniglio, Tizzano, Scurano, Ponte di Lugagnano e Trefiumi, questi ultimi due nel comune di Monchio – altrettanti concorsi a premi «pel miglioramento del bestiame sull’Appennino parmense»[35].

L’anno seguente, tra la fine di ottobre ed il primo di dicembre, la Cattedra Ambulante organizzò nuovi concorsi, non solo nelle zone già toccate, ma anche a Varsi e Berceto dove vennero presentati i primi esemplari di tori della razza Bruna alpina importati dalla Svizzera ad opera della stessa Cattedra. Questi concorsi si ripeterono successivamente nel 1899.

A partire dai primi del Novecento mostre e concorsi a premi divennero sempre più frequenti ed importanti, spesso grazie all’interessamento di autorità locali.

Alla «prima mostra zootecnica» di Pellegrino Parmense svoltasi il 1° luglio 1908, «fiera riuscita ottimamente, (…) intervennero l’illustrissimo Cav. Avv. Giovanni Lusignani (presidente della Deputazione Provinciale), l’Onorevole Dott. Agnetti ed il Professore Antonio Bizzozero»[36].

Le mostre-concorsi vennero organizzate in periodi in grado di garantire una buona affluenza di pubblico, come la mostra di bestiame bovino e suino di Borgotaro del 1906, organizzata in concomitanza con «una delle maggiori fiere locali» o come la mostra bovina indetta a Langhirano nel 1909 aperta agli agricoltori di quel circondario in agosto, durante un periodo cioè privo di fiere o altre manifestazioni del genere.

Le mostre organizzate agli inizi del secolo avevano il principale scopo di presentare agli allevatori ed al pubblico esemplari importati dalla Svizzera con il contributo della Cattedra Ambulante di Agricoltura.

Nel gennaio del 1912, per esempio, nonostante la stagione non fosse delle più adatte, la Cattedra organizzò «mostre-concorsi» in diversi paesi della Bassa allo scopo di introdurre e presentare esemplari della razza Bruna alpina. Una epidemia di «afta epizootica» in corso e la scarsa diffusione della Bruna alpina nella bassa, fece parzialmente fallire l’iniziativa, anche se più tardi proprio in pianura i bovini di razza Svizzera avranno la maggiore diffusione. Solo nell’importante comune di Borgo San Donnino la «esposizione» ebbe qualche successo, grazie anche agli elevati premi in palio. Nell’anno seguente l’esperienza fu ripetuta, durante i mesi di marzo-aprile, con qualche miglioramento.

I concorsi-mercato, diffusi e propagandati dall’«Avvenire Agricolo», rivista diretta dallo stesso Bizzozero, divennero i principali strumenti per introdurre nel Parmense i bovini di razza Bruna alpina e migliorare complessivamente il patrimonio zootecnico della provincia. Queste manifestazioni verranno poi riprese e perfezionate in chiave propagandistica durante il ventennio fascista, dalle autorità che se ne valsero per proiettare nel mondo rurale l’immagine paternalista del regime, garante degli interessi dei grandi e medi proprietari.

Il ventennio fascista

«La entrata in guerra [1915] obbligò l’amministrazione militare alla requisizione (…) ed un largo acquisto di bestiame bovino»[37], indebolendo di conseguenza, il patrimonio provinciale e nazionale, riducendo inevitabilmente di conseguenza, le fiere, i mercati e le mostre-concorsi nella provincia.

Con il ripristino del patrimonio zootecnico, durante gli anni del primo dopoguerra fiere, mercati, concorsi ed esposizioni bovine ebbero nuovo impulso. Nel 1922, le fiere nella provincia erano ritornate quantitativamente, ai livelli del periodo prebellico.

Durante il ventennio fascista le fiere annuali si moltiplicarono, fino a diventare 177 nel 1938. In pratica, ogni comune aveva la sua fiera indipendentemente dalla importanza economica e commerciale della zona. Nuove fiere si ebbero principalmente nei comuni di montagna, all’insegna di un’antica predisposizione al commercio di bovini. Paradossale a questo proposito il caso del comune di Corniglio dove, nel 1938 si tennero ben ventiquattro fiere, due delle quali nella frazione di Bosco – il 20 agosto (Fiera di San Bernardo) e il 20 giugno (istituita negli anni Venti). Si arrivò a tenersi fiere perfino nei mesi invernali più freddi. Solo in ottobre e novembre i mesi dell’aratura, si evitò di indire fiere.

La capillare distribuzione territoriale delle fiere, e di conseguenza del commercio del bestiame bovino, coinvolse in modo particolare le frazioni di quei comuni già «saturi» di fiere. A Pellegrino Parmense, oltre le quattro già esistenti in paese, si svolsero nuove fiere nelle frazioni di Iggio, Castellaro, Careno e Besozzola. Tizzano Val Parma ospitava in tutto quattordici fiere; sette in paese, quattro a Lagrimone e una ad Albazzano, già sedi di antiche fiere ed a Capoponte dove fu ripristinata la fiera di San Pietro (ultimo martedì di giugno) di origine ottocentesca; anche Musiara Inferiore ebbe la sua fiera annuale (18 luglio).

Infine Solignano, antico e unico importante centro commerciale di bestiame caprino nella provincia, ospitava bestiame bovino in discreta quantità, durante le quattro fiere che vi si svolgevano alla fine degli anni Trenta.

Nel resto della collina e in pianura il numero rimase relativamente invariato, nonostante lo zelo delle autorità tendenti a risuscitare vecchie fiere cadute in disuso a causa del miglioramento delle vie di comunicazione che indussero allevatori, mercanti, e macellai a convergere sulle piazze più importanti, come Noceto, Fidenza (già Borgo San Donnino), Langhirano e, principalmente, Parma.

Nella Bassa, Soragna e Zibello rimasero i due centri chiave del mercato di bestiame bovino.

Tra le due guerre il moltiplicarsi delle fiere si accompagnò alla definitiva affermazione dei numerosi concorsi e mostre-mercati per bovini organizzati in provincia, non sempre in coincidenza con le fiere.

Lo scopo delle mostre, in parte coincise con quello prebellico e cioè di essere strumento di propaganda a favore dei nuovi indirizzi zootecnici e produttivi imperniati sull’introduzione di nuove razze bovine, sul perfezionamento delle tecniche di allevamento nelle campagne attraverso una «rieducazione» degli allevatori in materia di alimentazione del bestiame, di igiene della stalla, di monta e di foraggio. In questo ultimo caso fu molto importante il ruolo svolto dalla Cattedra Ambulante e dai numerosi veterinari della provincia.

Non mancarono, però, strumentalizzazioni a scopi propagandistici che offrissero una favorevole immagine della politica del regime verso il settore zootecnico.

«Il concorso zootecnico», scriveva G. Savazzini sull’«Avvenire Agricolo» nel 1930, «bandito dalla ferrea volontà del Duce innovatore, è la geniale iniziativa che chiama in gara gli allevatori e vuole condurli come per la battaglia del grano, alla vittoria ed alla liberazione della economia nazionale, da una servitù che non dobbiamo tollerare»[38].

Uno spoglio dettagliato delle varie caratteristiche dei maggiori concorsi-mostre-rassegne bovine tenutesi nel Parmense, ci permette di riguardare meglio l’indirizzo zootecnico voluto dalle autorità politiche e dagli allevatori e la qualità delle diverse razze bovine introdotte.

L’introduzione di due «Mostre-mercato di tori e torelli» a Parma e Fidenza, nel 1928, coincise con il massimo sforzo fatto dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura e della sezione Allevatori della Federazione Provinciale Sindacato Fascista degli Agricoltori Parmensi, in sintonia con le scelte generali della politica agraria del regime, per incrementare la qualità del patrimonio zootecnico, razionalizzando e concentrando lo sviluppo capitalistico nelle campagne, favorendo quei grandi e medi allevatori in grado di garantire capacità economica e scelte politiche in armonia con quelle del regime.

Le due «Mostre-mercato» avevano, come principale scopo, la creazione di «Nuclei Selezionati di Allevamento» (d’ora innanzi NSA), mediante la scelta degli animali migliori, l’istituzione di un «Libro genealogico» delle razze bovine (nel 1930) da anni voluto ma mai introdotto prima e la selezione di tori e torelli sia per la monta pubblica che per quella privata, essendo dal 1926 in vigore una legge che prescriveva la visita veterinaria obbligatoria, non solo per i tori destinati alla monta pubblica, ma anche per quelli destinati alla monta privata.

I NSA erano composti da un toro definito «caponucleo» e da un gruppo di 40-50 vacche che fornivano un «vivaio di animali selezionati» da condurre poi al mercato. Fautore del progetto fu, secondo Giovanni Menapace, il dott. Giuseppe Cantù, ucciso nel 1932 in un incidente a Castione Marchesi da un toro «caponucleo» di nome «Nazar». Il libro genealogico raccoglieva le vacche migliori di «razza Bruna alpina» e «nostrana» da destinare alla monta ed alla produzione del latte.

A Parma e a Fidenza venivano così presentati gruppi di torelli dell’annata e di tori adulti, anche allo scopo di introdurre «alla grande massa di proprietari di bestiame, ai quali occorre ogni inverno, di dotare di un toro le loro stalle, i tori prodotti innanzitutto dell’allevamento nostro e non esclusi evidentemente i soggetti di importazione sia da altre province che dall’estero». Queste manifestazioni, inaugurate nel 1928, si svolsero ogni anno tra la fine di ottobre e i primi di novembre, e durarono sicuramente fino al 1938, anno in cui termina la nostra ricerca.

Dalle notizie riguardanti alcune di queste manifestazioni (quelle del 1928, 1933 e 1936) si apprende che Fidenza sopravanzava Parma per la qualità dei soggetti presentati.

L’articolo dodici del regolamento del mercato-mostra consentiva «la libera compra-vendita degli animali esposti», purtroppo però mancano informazioni che ci permettano di valutare l’entità delle contrattazioni che si svolsero in quelle sedi. I risultati e le approvazioni dei tori ci permettono invece di fare alcune considerazioni.

Durante i primi due anni fu proprio la razza Svizzera a “dominare” le manifestazioni; in seguito, la rivalutazione dei bovini di razza locale causò un incremento della presenza di soggetti di “razza Nostrana-Formentina”, principalmente nella mostra-mercato di Parma.

Nonostante la numerosa partecipazione di pubblico e di animali e l’importanza data alle manifestazioni con la presenza di figure di rilievo del partito fascista e dei maggiori rappresentanti dell’amministrazione in provincia, i fruitori dell’iniziativa furono principalmente i grandi proprietari fondiari allevatori spesso appartenenti alla nobiltà agraria.

Favoriti dalle scelte economiche del regime tendenti a concentrare i capitali in mano a chi era in grado di garantire mezzi e strumenti per razionalizzare l’allevamento ed incrementare le produzioni zootecniche, i grandi allevatori divennero i protagonisti di queste manifestazioni di regime. Diventando così alla fine degli anni Venti i maggiori acquirenti di torelli dalla Svizzera ed i proprietari delle più vaste stalle di esemplari Bruno alpini, nati ed allevati in Italia attraverso l’incrocio con vacche “nostrane”. Dagli anni Trenta, i maggiori allevatori di bestiame bovino della provincia possedevano centinaia di capi selezionati, il meglio del patrimonio zootecnico parmigiano.

I dati delle mostre confermano il ritorno di diffusione della selezione bovina: dai 115 capi approvati a Parma nel 1929, si passa ai 145 di Parma e ai 117 di Fidenza nel 1933, fino a giungere alla situazione ormai consolidata del 1937, con 2800 «Gruppi di allevamento» e 1650 tori «Capi Nucleo» a Parma; 2900 «Gruppi di allevamento» e 1000 tori «Capi Nucleo» a Fidenza. A Parma “protagonisti” dei concorsi erano le grandi aziende agricole, come l’Amministrazione Balduino di Gainago (fra il 1931-1933 presentò in media 50 torelli per anno, nati nelle sue stalle), l’azienda del Cav. Marcellino Mutti (1854c.-1941) di Basilicanova e l’azienda agricola di Guido Marasini (1884-1951) di Sorbolo. All’iniziativa spesso partecipavano anche i parroci, già attivi nei concorsi provinciali per la «battaglia del grano»; fra loro spiccava don Egidio Boni di San Pancrazio più volte premiato per la qualità del bestiame presentato.

Fidenza, dove i tori di razza Svizzera importati o nati negli allevamenti provinciali erano la principale attrazione, si segnalarono specialmente i capi dell’Amministrazione Principi Meli Lupi di Soragna, quelli del dott. Alessandro Bassani e dei F.lli Bertolazzi, tutti del comune di Soragna; Giacomo Cantarelli di San Faustino (Fidenza) e Luigi Devodier di Noceto. I migliori tori di razza «Nostrana-Formentina» appartenevano al già ricordato dott. Alessandro Bassani di Soragna.

L’indirizzo zootecnico durante gli anni Trenta segnò un parziale ritorno alla razza «Nostrana-Formentina» ed alle altre razze locali. In tal modo si rafforzava l’idea che il miglioramento del patrimonio bovino si realizzava attraverso la selezione del bestiame di razza locale e non solo attraverso l’incrocio con razze straniere, quali la Bruna alpina (svizzera), la Limousine (francese) o la razza Olandese. Questo per due principali motivi, il primo di carattere tecnico, il secondo politico-economico, entrambi trasparenti in un discorso pronunciato a Ghiare di Berceto, nell’agosto del 1937, durante una fiera-mercato di bestiame riservato alla “razza montanara”, da un autorevole veterinario collaboratore della Cattedra che affermò l’esigenza di ritornare all’allevamento delle razze locali, «quali la Valtarese e la Bardigiana, razze resistenti ed ambientate. (…) Non solo per le impellenti necessità della autarchia economica, ma anche» per la loro attitudine a produrre ottimi buoi da lavoro e animali da macello.

La progressiva rivalutazione della razza «Nostrana-Formentina», durante gli anni Trenta indusse gli organizzatori ad allestire mostre bovine dedicate alle sole razze locali.

A Sala Baganza (1930), Lesignano Bagni (1931 e 1932), Neviano degli Arduini (dal 1931 al 1933), furono di scena i bovini della razza «Nostrana». A Bardi, invece, nel 1931 venne organizzato un concorso a premi per la sola razza «Bardigiana». A Vianino (Pellegrino Parmense) fu organizzata una mostra-mercato per bovini di «razza Formentina Nostrana e razza Pontremolese» (1932).

L’elenco dei premiati ai concorsi comunali, circondariali o di determinate zone di montagna, nel confermare il ruolo dei grandi e medi allevatori sopra menzionati, costantemente presenti con il proprio bestiame che spesso ottenne riconoscimenti, porta alla ribalta anche altre presenze non meno interessanti.

Alla «Mostra bovina dell’Alta Val Taro»[39], svoltasi l’11 agosto 1930 a Borgotaro, riservata a «vacche, manzi, manzetti e buoi da lavoro», primeggiavano capi appartenenti al Seminario Vescovile di Bedonia. Spesso i premi vennero conferiti ad allevatori legati per parentela alle autorità locali come al podestà, al veterinario comunale, ad esponenti del fascio locale, provenendo spesso le autorità amministrative e i funzionari del partito dalle famiglie agrarie locali.

I MERCATI

A differenza delle fiere, nei mercati il bestiame bovino aveva uno spazio inferiore a quello suino. Per lo più le fiere iniziavano tra maggio e Pentecoste e si concludevano ai primi di novembre, periodo in cui riprendevano i mercati settimanali (a San Martino – 11 novembre) per durare fino a Carnevale.

In alcuni comuni, come a Langhirano, sede di un antico mercato quindicennale (1300-1400) «franco» dove «nessuno poteva molestare per debiti chi andava ai medesimi»[40], e dove si svolgeva un mercato settimanale tutto l’anno, la regola non valeva. Se si esclude quello di Parma, il mercato di Langhirano era il più importante della provincia grazie alla sua felice posizione essendo «l’ultima stazione tramviaria fra la Montagna e la Pianura (…) il centro di tutto l’Appennino Sud della provincia». Ai primi del Novecento parecchi agricoltori provenienti dalla pianura riempivano il lunedì mattina il locale Foro Boario, per acquistare «bestiame grosso da lavoro e da macello. I pianigiani vengono volentieri ad acquistare il bestiame bovino della collina e della mezza montagna perché riconoscono in esso una maggiore potenzialità di lavoro nonché di resistenza e frugalità in confronto del bestiame bovino di pianura»[41].

Anche a Borgotaro si effettuava un ricco mercato settimanale, con un florido commercio di bestiame bovino che coinvolgeva allevatori ed agricoltori del circondario. La montagna però era per vocazione molto più una zona di fiere che di mercati.

Nella Bassa parmense, i due centri più importanti per la compravendita settimanale di bestiame erano Busseto e Soragna. Nel primo, il mercato di bovini si svolgeva il martedì, nel secondo già sede di un mercato «franco» mensile nel Tre-Quattrocento, dal secondo Ottocento si tenne il lunedì e dai primi del Novecento venne spostato al giovedì. Con la presentazione del progetto della nuova sede del Foro Boario in «Via San Michele nel 1908»[42], anche Fidenza si riproponeva come centro di scambi di bestiame bovino.

Il mercato di Parma

Nel 1873 la Prefettura di Parma informava il Ministero che il mercato di bestiame del capoluogo che aveva luogo «nel sabato d’ogni settimana può dirsi incontrastabilmente uno dei più copiosi del Regno»[43].

Dall’Unità del Regno alla vigilia della Seconda guerra mondiale il mercato di Parma rimase il maggior centro di commercio per il bestiame bovino di tutta la provincia, essendo «frequentato da numerosi compratori che vi giungono da tutte le parti d’Italia, dalla Sicilia al Piemonte». Durante il secolo scorso, gli animali da Parma venivano «tradotti in buon dato nel basso Piemonte, in Lombardia, in Toscana, nel Genovesato, e ultimamente anche in Francia (…) spostandosi per mezzo della ferrovia»[44].

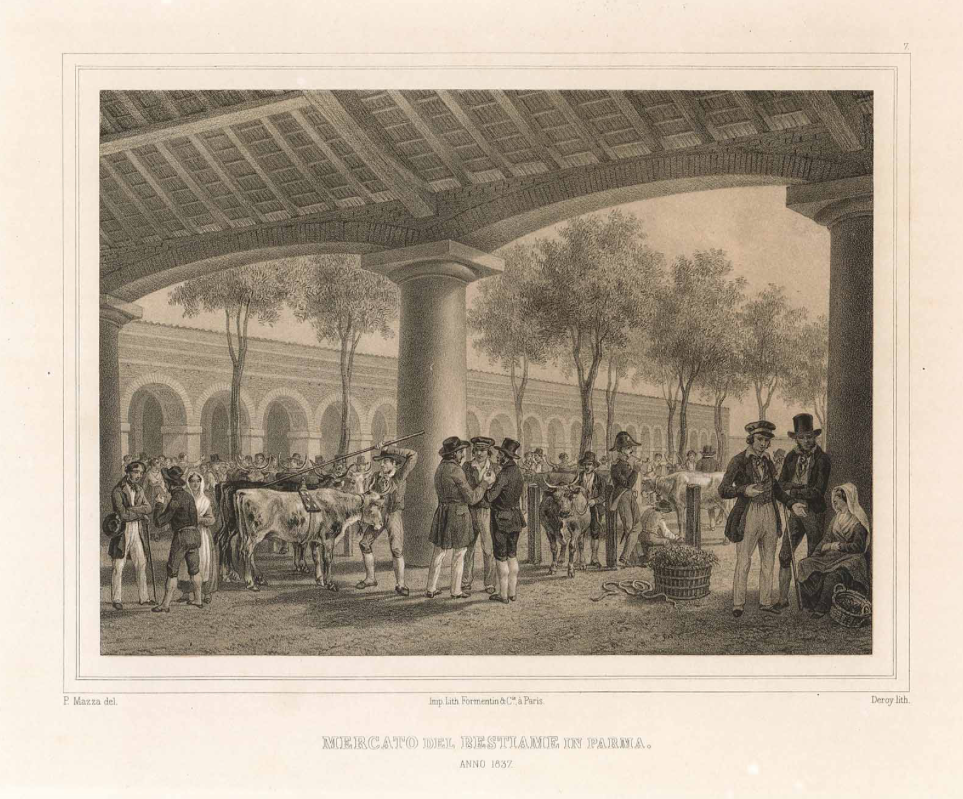

«Intorno all’anno 1000 la compra-vendita dei bovini si faceva in una specie di mercato chiamato “Prato dei Buoi”, più tardi “Prato Regio”»[45], posto fra la vecchia Barriera Vittorio Emanuele e dove sorgevano le carceri di San Francesco. Nel dodicesimo secolo il mercato si trasferì «nella ghiaia del torrente Parma» nel tratto fra l’attuale ponte di Mezzo e la Pilotta «occupando anche la strada dirimpetto a San Bartolomeo»[46] (l’attuale piazza Ghiaia), veniva perciò denominato «della giara». La «Gèra» rimarrà per i parmigiani, per parecchi secoli sinonimo di mercato bestiame. Durante il regno di Maria Luigia, il mercato del bestiame continuava a svolgersi ogni sabato nella «Gèra» suscitando grande interesse di pubblico.

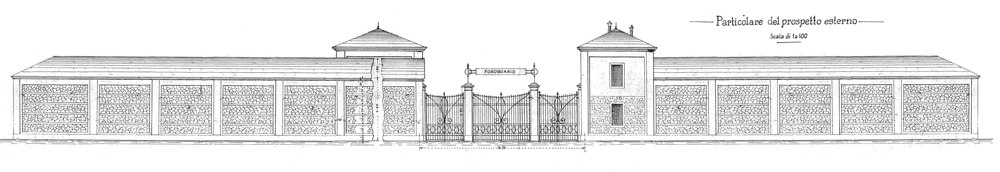

Nel 1838, a spese dello Stato, venne costruito un foro boario in «una gran piazza alberata, circondata da portici e con un capace abbeveratoio nel mezzo» cui si accedeva da Strada delle Fonderie. Prima però «fu necessario demolire gli avanzi dell’antico castello, alcuni bastioni, fare costosi livellamenti di terreno e costruire fabbricati idonei allo scopo; lavori tutti che vennero fatti in tre inverni per allievare la disoccupazione e la miseria del popolo».

Nel 1859 il Demanio trasformò il foro boario in una caserma di cavalleria, costringendo il comune a costruirne un altro, «sulla sponda destra della Parma, dietro la Pilotta»[47], che veniva inaugurato il 19 maggio 1865. Demolito poi, per delibera comunale nel 1908, il foro boario venne trasferito “fuori porta”, all’esterno di Barriera Saffi ed inaugurato quattro anni dopo rimanendovi fino al 1955.

In mancanza di una normativa specifica in materia di compravendita di bestiame, dappertutto in Italia compratori e venditori si attenevano a consolidati usi locali radicati nella tradizione, e diversi da luogo a luogo. In base ad una legge del 1933 del Ministero delle Corporazioni, i Consigli Provinciali dell’Economia Corporativa, che avevano sostituito la vecchia Cattedra Ambulante di Agricoltura «che durante il periodo giolittiano avevano avuto il grande merito di sviluppare, attraverso l’assistenza tecnica, l’ammodernamento delle aziende nei territori dove esse avevano operato»[48], raccolsero gli “usi” vigenti nelle proprie provincie.

Una volta pubblicati assunsero valore legale[49].

I punti cruciali dei contratti di vendita riguardavano principalmente i termini con cui il venditore garantiva l’animale venduto; alla redibitorietà delle malattie infettive; alla gravità capace di costituire il vizio redibitore; la sola restituzione del prezzo, o la nullità dell’accordo raggiunto. I contratti venivano stipulati di solito con l’intervento di un mediatore (o sensale), figura tipica del mercato bestiame, che spesso esercitava illegalmente, privo della necessaria autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Enrico Dall’Olio descrive così l’intervento del mediatore: «Mentre dalle due parti ci si muove tra diplomatiche ritrosie, l’abile intermediario entra in scena come regista, aggrappandosi alle braccia dei due contendenti che fingono di allontanarsi, concilia le parti, unisce le loro mani, vi picchia su sbraitando e l’affare è fatto»[50]. La contrattazione si concludeva con la rituale dichiarazione del venditore che l’animale era «sano, sincero e da galantuomo»[51], dimostrando così che si rendeva garante di eventuali difetti, malattie o vizi dell’animale venduto.

Gli unici dati utili per studiare l’andamento commerciale su di un mercato bovino nel Parmense si riferiscono al mercato settimanale di Parma e ci informano sul numero di capi – buoi, manzi, vacche e giovenche, e tori dal 1897 – annualmente venduti sulla piazza di Parma dal 1868 al 1935.

Per tutto l’Otto-Novecento Parma fu quasi esclusivamente mercato di bovini da macello. Già nel 1869 «l’accorrere de’ forestieri, e de’ macellai, che proveggono di carni la città e i comuni vicini», grazie alla «cresciuta facilità dei traffici e delle comunicazioni», lo rendeva «tra i più fiorenti dell’alta Italia»[52]. Ancora nel 1877 numerosi compratori da diverse parti del Regno giungevano a Parma attirati «principalmente al molto pregio in cui è tenuta la “razza Formentina Parmigiana”»[53], «che si presta eccellentemente per l’ingrasso»[54].

Il mercato parmigiano ha mantenuto tale vocazione anche nel nostro secolo già che «dopo il mese di aprile in mercati normali, i buoi, i tori e le vacche rappresentano un terzo del numero complessivo del bestiame, mentre gli altri 2/3 sono rappresentati da manze, manzette, biracci, vitelloni e vitelli»[55].

Dal 1868 al 1926 vennero accompagnati annualmente al mercato da 45.000 a 60.000 capi, di questi ne vennero venduti dai 17.000 ai 30.000. Nel 1927 il numero di capi inviati al foro boario aumentò considerevolmente, per contro le vendite non aumentarono in eguale misura, non superando mai i livelli toccati nei primi anni Venti, nonostante gli sforzi e le attese del regime.

L’«Avvenire Agricolo» pubblicava nel 1932 un articolo di G. Menapace significativamente intitolato «la crisi del mercato bestiame è crisi di indirizzo produttivo». L’autore si diceva convinto che «l’industria zootecnica dal 1927 in poi è stata caratterizzata da una continua riduzione di reddito», diventando una «vera e propria industria in crisi». Fattori naturali come la siccità, le pessime condizioni igieniche e i criteri poco razionali ed «antieconomici» dell’allevamento, portano spesso gli allevatori a dovere «attingere continuamente alle stalle per avere disponibilità liquide».

Menapace era convinto che il venire meno della difesa doganale alla fine degli anni Venti avesse fatto precipitare la situazione. «Gli animali provenienti dall’estero hanno conquistato i nostri mercati con molta rapidità». Bovini a basso prezzo, in «ottime condizioni di nutrizione, di finezza e di buon allevamento»[56] provenienti dalla Jugoslavia, dall’Ungheria, dalla Polonia arrivarono anche sul mercato parmigiano, spesso importati dai grossi commercianti locali di bestiame.

Il mercato di Parma fu periodicamente colpito da crisi economiche e commerciali, legate a fatti contingenti come ad esempio il primo conflitto mondiale che depauperò il patrimonio zootecnico a causa delle prolungate requisizioni di bestiame. Il ricorrere di epidemie di afta zootica fu all’origine del calo di quantità e qualità del bestiame avviato al mercato; talvolta si dovettero sospendere le contrattazioni, come negli anni 1911, 1918 e 1919, 1922, 1925, 1928.

CONCLUSIONE

I fattori che determinarono il buon esito delle fiere bovina durante l’Ottocento e buona parte del Novecento contribuirono, in definitiva a disegnare la mappa delle fiere provinciali. La qualità del bestiame presentato; la presenza di commercianti «stranieri» o di altre provincie; il costituirsi delle necessarie condizioni economiche e finanziarie; la presenza delle infrastrutture necessarie – strade d’accesso al luogo della fiera, ricovero per il bestiame ed alloggi per i negozianti ed allevatori di altre provincie; caratteristiche territoriali ed ambientali in grado di favorire l’afflusso di bestiame e commercianti; la diffusione di notizie sulle qualità della fiera in un territorio il più ampio possibile, furono condizioni essenziali per lo sviluppo del commercio bovino in questo periodo.

I mercati bestiame – i più importanti erano i mercati bovini da carne e tra i più frequentati, quello di Parma – possono essere considerati, sul piano commerciale, il termometro dell’andamento generale dell’industria zootecnica in quel periodo, essendo sensibili sia alle condizioni proprie del settore, sia a fattori più generali della vita economica e sociale che incisero pesantemente sul suo sviluppo, come il Primo conflitto mondiale, le grandi epidemie, la conflittualità sociale e le gravi crisi di carattere economico-finanziarie.

Il saggio è tratto da Terre e buoi. Il patrimonio bovino nel Parmense dall’Ottocento a oggi. Catalogo della mostra: Parma, Sala Ulivi, 28 settembre-3novembre 1985 organizzata da Provincia di Parma, Assessorato Agricoltura Alimentazione e Foreste e qui riproposto su autorizzazione della Provincia di Parma rilasciata il 10.01.2025.

[1] P.L. Spaggiari, L’agricoltura negli stati parmensi dal 1750-1859. Milano, Banca Commerciale Italiana, 1966, p. 45.

[2] Archivio di Stato di Parma (d’ora innanzi A.S.P.), Presidenza dell’Interno, fascicolo Scritture Varie (1817-1859), busta 423, fiere e mercati.

[3] L. Molossi, Vocabolario topografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla. Parma, Tipografia Donati, 1832-34, p. 16.

[4] L. Molossi, cit., p. 110.

[5] Questa documentazione si trova in A.S.P., Affari generali – Carte di Prefettura (1860-1881).

[6] Legge n. 2933, in Raccolta delle Leggi del Regno d’Italia, vol. 15, 1866. Torino, Stamperie Reali, 1866.

[7] A.S.P., Carte di Prefettura, Affari Generali (1860-1881), busta 161, Istituzione di una nuova fiera a Valmozzola 24 aprile 1862.

[8] A.S.P., Carte di Prefettura, Affari Generali… cit., Istituzione di una nuova fiera a Monchio, 30 maggio 1860.

[9] “Avvenire Agricolo”, anno 1868, p. 20.

[10] A.S.P., Carte di Prefettura, Affari Generali (1860-1881), busta 582.

[11] A.S.P., Presidenza… cit., busta 423, fiere e mercati.

[12] A.S.P., Presidenza… cit., busta 423, fascicolo decreti (1837-1840).

[13] A.S.P., Presidenza… cit., busta 423, fiere e mercati.

[14] A. Micheli, Pellegrino Parmense nella Storia – I mercati di Pellegrino Parmense e Vianino. Fornovo Taro, Tipografia E. Bianchi, 1935, p. 7.

[15] A.S.P., Presidenza… cit., busta 61, Statistica delle fiere nella provincia di Parma – 1879.

[16] G. Tocci, Il Ducato di Parma e Piacenza, in Storia d’Italia, vol. 17 I Ducati padani, Trento e Trieste. Torino, UTET, 1979, p. 325.

[17] A.S.P., Presidenza… cit., fascicolo decreti (1837-1840).

[18] Ivi.

[19] A.S.P., Presidenza… cit., busta 421, fiere e mercati (1817-1825).

[20] A.S.P., Presidenza… cit., busta 423, fiere e mercati.

[21] A.S.P., Carte di Prefettura, Affari… cit., busta 161, Istituzione di una nuova fiera al Pellegrino Parmense, 24 aprile 1863.

[22] A.S.P., Carte di Prefettura, Affari Generali (1888-1893), busta 61.

[23] A.S.P., Carte di Prefettura, Affari Generali (1860-1881), busta 51.

[24] A.S.P., Carte… cit., busta 161.

[25] A.S.P., Carte… cit., busta 818. Relazione sulle fiere e sui mercati più importanti della provincia di Parma.

[26] Ivi.

[27] L. Molossi, … cit.

[28] A.S.P., Carte… cit., busta 818. Relazione sulle fiere e sui mercati più importanti della provincia di Parma.

[29] Vari fascicoli riguardanti le fiere e i mercati in A.S.P. nelle Carte di Prefettura (1860-1893).

[30] A.S.P., Presidenza… cit., busta 424, Esposizione del bestiame a Borgo San Donnino.

[31] Archivio Comunale di Parma (d’ora innanzi A.C.P.), categoria Industria e Commercio, busta 1866, Progetto per attivare la fiera di bovini a premi in Parma nella metà d’aprile 1866.

[32] G. Menapace, L’agricoltore al mercato bestiame. Parma, Tipografia Fratelli Godi, 1934, p. 112.

[33] A.C.P., categoria Industrie e Commercio, busta 1866, Progetto… cit.

[34] Per notizie riguardanti la Fiera di Parma ed il relativo concorso, vedi A.C.P., categoria Industria e Commercio, buste 1867-1875. Sul mercato del bestiame e sulla Fiera di Parma si veda anche: G. Gonizzi, Mercato, negozio, società. Per una storia del commercio a Parma. Parma, PPS, 1995, pp. 162-166 con relativa bibliografia.

[35] “Avvenire Agricolo” 1895, p. 294.

[36] “Avvenire Agricolo” 1908, p. 310.

[37] “Avvenire Agricolo” 1916, p. 43.

[38] “Avvenire Agricolo” 1930, p. 85.

[39] “Avvenire Agricolo” 1930, p. 103.

[40] G. Menapace… cit., p. 34.

[41] “Avvenire Agricolo”, 1903, p. 258.

[42] “Avvenire Agricolo”, 1908, p. 9.

[43] A.S.P., Relazione… cit.

[44] “Bollettino del Comizio Agrario”, 1873, p. 168.

[45] G. Menapace… cit., p. 21.

[46] “Bollettino del Comizio Agrario”, 1869, p. 72.

[47] Isidoro da Valera, I mercati di Parma, in “Aurea Parma” 1931 p. 239.

[48] G. Orlando, Storia della politica agraria in Italia dal 1848 a oggi. Bari, Laterza, 1984, p. 127.

[49] Raccolti in G. Menapace… cit.

[50] E. Dall’Olio, Sagre, mercati e fiere di Parma e provincia. Parma, Silva, 1979.

[51] G. Menapace… cit., p. 44.

[52] “Bollettino del Comizio Agrario”, 1869, p. 75.

[53] A.S.P., Carte… cit.

[54] “Avvenire Agricolo” 1932, p. 281.

[55] “Avvenire Agricolo” 1934, p. 665.

[56] “Avvenire Agricolo” 1932, p. 279.