Vincenzo Russo

Tracciare una storia completa delle razze bovine attualmente esistenti o estinte è pressoché impossibile. Per far ciò occorrerebbe conoscere tutti gli eventi naturali e biologici, sociali ed economici che si sono susseguiti dai primordi della civiltà ad oggi. Infatti, la formazione delle razze bovine inizia nell’età neolitica con la loro domesticazione da parte dell’uomo.

Gli elementi disponibili per la ricostruzione della preistoria dei bovini sono scarsi e lacunosi: sostanzialmente si riducono ai graffiti trovati nelle caverne abitate dall’uomo primitivo ed ai reperti ossei rinvenuti nei primi insediamenti (villaggi su palafitte e terramare).

In epoca storica, la documentazione sull’allevamento bovino diventa più consistente: rappresentazioni artistiche nei monumenti, nelle tombe ed in altri manufatti delle civiltà più antiche, raffigurazioni pittoriche, documenti e trattati delle età successive, ricerche scientifiche dell’età moderna. Tuttavia sotto il profilo delle razze, intese nel significato moderno che si attribuisce al termine, la documentazione risulta insufficiente ed insicura fino al secolo XVIII, quando inizia il processo di formazione e perfezionamento della maggior parte delle razze oggi esistenti.

Significato di razza

Il termine razza ha acquisito significati molto diversi, tanto che è stata messa in forse la stessa esistenza di questa unità tassonomica. In questa sede, non è possibile approfondire il significato della razza sotto il profilo scientifico. Tuttavia, ai fini di una migliore comprensione della storia, è opportuno chiarire qual è il significato odierno di razza e quale era quello che prima vi si attribuiva.

Nel passato le razze venivano distinte quasi esclusivamente in base al criterio della rassomiglianza degli individui appartenentivi per qualche caratteristica esteriore, quale colore del mantello, forma delle corna, altezza al garrese, …, oppure si considerava razza l’insieme di individui che vivevano in un determinato luogo (ad esempio: razza parmigiana) o in un territorio con caratteristiche geo-pedologiche, climatiche e di vegetazione simili (ad esempio razza montanara).

Il significato zootecnico attuale di razza è viceversa quello di una popolazione della stessa specie che si distingue per caratteristiche morfologiche e funzionali comuni agli individui che vi appartengono e trasmissibili ereditariamente ai discendenti. I criteri che determinano l’appartenenza degli individui ad una stessa razza sono, quindi, quelli della rassomiglianza per alcuni caratteri e della trasmissione ereditaria degli stessi. Il diverso significato attribuito al termine razza nei vari periodi storici, unito al fatto che le popolazioni animali hanno subito, e subiscono tuttora, progressive trasformazioni per adattarsi a nuove condizioni di ambiente naturale o imposto dall’uomo, non consente di collegare con certezza le razze moderne con quelle allevate in passato. Anche l’ultima definizione di razza, che è stata chiamata moderna, oltre a presentare elementi di indeterminatezza sul piano scientifico, non è del tutto esauriente perché non indica gli obiettivi e le forze che hanno portato e portano alla formazione delle razze. Tanto i primi che le seconde nel caso di animali domestici sono stati determinati dall’uomo nel suo processo di appropriazione della natura, come si può ricavare dalla storia delle grandi razze diffuse ed allevate in tutti i continenti, che per questo sono denominate cosmopolite, in contrapposizione a quelle con un’area di allevamento più limitata, che vengono indicate come razze locali. Ancora all’inizio del secolo XVIII, in tutte le località dei paesi europei il bestiame allevato era generalmente eterogeneo per caratteri esteriori e per attitudini produttive.

La formazione delle razze

È stato questo il materiale di partenza per la formazione delle razze. Da questo materiale alcuni allevatori molto capaci scelsero gli esemplari che, o per il loro aspetto esteriore o per qualche misura, spesso stimata soggettivamente, delle loro capacità produttive, meglio si adattavano ai sistemi produttivi e alle esigenze del mercato di allora.

Allo scopo di distinguerli dagli altri soggetti presenti nei loro allevamenti, questi allevatori cercarono di rendere uniforme l’aspetto esteriore degli animali prescelti. Ciò nella convinzione, quasi sempre sbagliata, che alcune caratteristiche morfologiche, quali ad esempio il colore del mantello, fossero associate con la capacità dinamica o con il livello delle produzioni di latte o carne.

In questo modo, veniva attuandosi un processo di selezione che ha portato all’isolamento riproduttivo di diversi gruppi di animali con caratteristiche diverse, ma ugualmente desiderabili.

Successivamente gli operatori che intendevano allevare lo stesso tipo di bestiame si sono riuniti in gruppi, consorzi, società, … Queste associazioni, che già prefiguravano le moderne associazioni di razza per raggiungere l’obiettivo della strandardizzazione cercarono di tenere i loro animali in isolamento riproduttivo, attuando gli accoppiamenti soltanto tra soggetti appartenenti a membri delle associazioni. Nello stesso tempo iniziarono un’azione di selezione per esaltare le caratteristiche ritenute favorevoli. Questi passaggi fondamentali hanno portato alla formazione delle razze, partendo dalle eterogenee popolazioni bovine che popolavano le campagne europee da due o tre secoli. Successivamente i programmi di selezione sono stati perfezionati passando dalla scelta dei riproduttori in base a criteri morfologici a quella in base a criteri funzionali (produzione di latte, incremento ponderale, efficienza nella trasformazione degli alimenti, …) e dalla selezione fenotipica a quella genotipica.

Ma gli atti fondamentali del processo di formazione delle razze sono stati la differenziazione degli obiettivi degli allevatori, l’isolamento riproduttivo degli animali con caratteristiche corrispondenti agli obiettivi e la selezione in funzione degli obiettivi.

Perciò le razze sono popolazioni chiuse o parzialmente chiuse, costituite da soggetti della stessa specie con peculiari caratteristiche morfologiche e funzionali che le distinguono da altre, conservate e selezionate da allevatori che perseguono obiettivi comuni e che a tal fine si riuniscono in associazione ed utilizzano un sistema centrale di identificazione, registrazione e controllo. Il fulcro di questo sistema oggi è costituito dal libro genealogico e dai controlli funzionali.

Nella maggior parte delle razze, gli animali iscritti ai libri genealogici rappresentano soltanto una piccola porzione dell’intera consistenza, ma il loro contributo al mantenimento delle caratteristiche della razza resta fondamentale tanto più che, come nel caso italiano, anche sulle vacche non iscritte è obbligatorio l’uso di tori iscritti per la fecondazione.

Si è già detto che le razze sono in continuo stato di evoluzione. In tutte le parti del mondo si sono verificate e si verificano ancora oggi sostituzioni di certe razze con altre. Quando gli allevatori osservano differenze sostanziali per caratteri di notevole importanza economica non tardano a sostituire la razza esistente con un’altra più produttiva mediante importazione diretta di soggetti della nuova razza ed incrocio di sostituzione. La sostituzione delle razze è divenuta una regola con lo svilupparsi dei trasporti e, conseguentemente, del commercio, tanto che oggi sono scomparse o sono in via di estinzione numerose razze locali, che popolavano i vari paesi europei.

Sin qui, per grandi linee, si è tratteggiata la storia delle razze bovine sotto l’aspetto biologico e zootecnico. Meno facile diventa la ricostruzione storica delle varie fasi. Tuttavia per le grandi razze si può affermare che la fase di formazione e perfezionamento è iniziata alla fine del secolo XVIII ed è continuata nel XIX mentre quella di selezione e di diffusione sono ancora in corso.

Ma quando dalla storia generale delle grandi razze bovine si vuole scendere a quella delle razze allevate in una singola provincia le difficoltà aumentano enormemente, tanto più quando la provincia non ha dato origine a nessuna delle razze esistenti.

È questo il caso della provincia di Parma in cui oggi vengono allevate soltanto due razze, la Bruna e la Frisona italiana, ambedue formate in altri Paesi ed introdotte nel territorio della provincia in tempi relativamente recenti: nella seconda metà del secolo scorso la prima, e all’inizio di questo la seconda.

Perciò appare improprio parlare di storia delle razze, se non a partire dalla fine del secolo scorso. Per i periodi precedenti sembra più giusto parlare di storia dei bovini allevati in provincia di Parma.

I primi bovini del Parmense

I primi bovini del Parmense risalgono all’epoca della domesticazione

La domesticazione dei bovini appartiene alla preistoria. Lo studio dei resti delle ossa fa risalire la domesticazione dei bovini all’era neolitica.

Esso sarebbe avvenuto in Asia tra i 4.000 e i 6.500 anni a.C., probabilmente in India, dove sono stati trovati i più antichi resti ossei con caratteristiche riferibili ai bovini domestici. È certo che l’addomesticamento dei bovini è avvenuto quando l’uomo, trasformatosi da cacciatore in agricoltore, poté disporre di alimenti e sottoprodotti in abbondanza con cui nutrire questi grossi animali. Circa le modalità con cui l’uomo è venuto a contatto con i bovini e le motivazioni che lo hanno spinto ad addomesticarli, sono state formulate varie ipotesi: per proteggere una mandria di bovini dagli animali feroci, onde poter disporre con maggior intensità di animali da cacciare; per poter disporre di animali da immolare nei sacrifici. Ma la più probabile è quella di un contatto casuale verificatosi quando, in seguito allo sviluppo dell’agricoltura, i bovini selvatici, cominciarono ad invadere i campi coltivati e si trasformarono, come afferma Zeuner[1], in «Ladri di messi». L’uomo con ogni probabilità, con l’uso di lacci o trappole, incominciò a catturare i giovani animali e le femmine, li rinchiuse in recinti dove iniziò la riproduzione in cattività.

È probabile che, prima ancora di utilizzarne la carne e il latte come alimento, l’uomo sfruttasse i bovini come animali da carico e, più tardi, da tiro per i lavori nei campi. Comunque è certo che in seguito a questo primo contatto si stabilì una associazione definitiva tra l’uomo ed i bovini, che trasformò il primo da agricoltore in allevatore e rese i secondi completamente dipendenti dal primo per quel che riguarda le condizioni di vita, la riproduzione e la alimentazione.

Nonostante gli studi finora effettuati è ancora incerto se i bovini attuali discendono da una sola o più specie ancestrali estinte.

In base ai relitti ossei raccolti nelle palafitte e nelle torbiere dell’Europa si può pensare che i bovini europei derivino almeno da due specie chiamate Bos primigenius e Bos brachyceros. Il primo era un bovino di notevole altezza (1,65 – 1,85 mt. di altezza al garrese) con corna a sezione rotondeggiante di notevoli dimensioni, dirette inizialmente di lato e poi in avanti ed in alto con punte all’indietro. Si tratta dell’Uro eloquentemente descritto da Giulio Cesare[2] nel seguente modo: «gli Uri sono grandi poco meno degli elefanti, simili al toro per forme e colore, molto robusti e veloci, aggressivi verso l’uomo e le fiere che scorgono. Sono uccisi facendoli cadere in apposite buche. Non si addomesticano e non si abituano a vivere con gli uomini neppure presi da piccoli. La grandezza della figura e la bellezza delle corna, differisce molto da quella dei nostri buoi, per cui sono assai ricercate e, ornate d’argento, usate come tazze nei banchetti importanti».

L’Uro era molto diffuso in Europa ed era noto agli Angli ed ai Sassoni.

Un poema runico[3], infatti, così li descrive:

«L’Uro superbo e terribile animale usa le corna come spada;

pieno di coraggio, galoppa deciso attraverso le brughiere».

L’ultimo esemplare si è estinto in Polonia nel 1627. Dall’Uro derivano i bovini «della steppa» del sudest europeo (Russia meridionale, Ungheria), che sarebbero giunti in Italia nell’età del bronzo (3.000-2.000 a.C.) con la immigrazione dei popoli ariani[4], dando origine alle razze del cosiddetto ceppo podolico (Maremmana, Romagnola, Pugliese ed altre).

Il Bos brachyceros invece era di piccola statura (altezza al garrese circa 1,20 mt.), con fronte larga e corna a sezione ellittica, più corte di quelle dell’Uro. Da esso derivano i bovini del ceppo alpino come la bruna.

Secondo alcuni studiosi sarebbero esistite altre due forme ancestrali: il Bos frontosus e il Bos akeratos, ma altri negano l’origine autonoma di queste due specie, che considerano come derivate dall’incrocio delle prime due.

In conclusione, le idee che si hanno sull’origine dei bovini domestici non sembrano molto chiare e definitive.

La provincia di Parma fu abitata fino dai tempi più antichi dai bovini dei due tipi descritti. Infatti nelle numerose stazioni preistoriche di terremare del Parmense Luigi Pigorini (1842-1925) e Pellegrino Strobel (1821-1895), secondo quanto riporta Carlo Rognoni (1829-1904)[5], trovano nella seconda metà del secolo scorso abbondanza di ossa bovine. Secondo il Rognoni «dalle ossa riconoscensi due razze distinte di buoi: piccola l’una, più grossa l’altra, donde uscì forse il ceppo del bestiame bovino che popola le nostre stalle». In base a questa documentazione di natura paleontologica appare evidente come fin dall’epoca delle palafitte esistevano nella Provincia di Parma bovini domestici o in fase di domesticazione.

Le razze bovine all’epoca dei Romani

Anche per questo periodo è difficile precisare quali furono le «razze» bovine allevate nel territorio di Parma. Qualche idea si può ricavare dagli scritti di agricoltura di diversi autori romani: Catone il Censore (234-149 a.C.), Varrone (116-27 a.C.), Virgilio (70-19 a.C.), Columella (4-70 d.C.), Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), Palladio Rutillio (IV sec. d.C.), …

All’epoca romana erano diffusi nella penisola due tipi di bovini, uno a mantello rossiccio variabile dal rosso scuro quasi nero al rosso chiaro quasi bianchiccio, e l’altro a mantello grigio. I bovini venivano sfruttati soprattutto per il lavoro, sia per arare la terra che per trasportare carri anche al seguito degli eserciti. Sotto il profilo del lavoro, secondo Varrone, migliori erano quelli a mantello scuro, poi quelli rossi e infine quelli bianchi, che erano ritenuti piuttosto fiacchi. Forse per questo motivo i bovini bianchi erano preferiti per i sacrifici. Lo stesso autore loda i bovini della Gallia cisalpina, corrispondente alla Pianura Padana, per la loro resistenza alle fatiche. Un altro possibile riferimento ai bovini allevati nel territorio di Parma si può intravedere in Columella quando scrive che «l’Appennino ne produce di robustissimi e che sopportano i più difficili lavori, ma non sono belli a vedersi».

Pure apprezzato era il letame che rappresentava quasi l’unico concime disponibile. Poco utilizzata era, invece, la carne bovina. I Romani consumavano soprattutto carne ovina, suina e pollame. Modesto era anche l’uso del latte bovino sia come tale che come burro e formaggio. I grassi animali più usati erano quelli di maiale e i formaggi quelli pecorini.

Non mancano, tuttavia, notizie che indicano come nella Pianura Padana e nelle valli dell’Appennino emiliano e quindi sicuramente nella provincia di Parma, si fabbricassero ottimi formaggi dal latte bovino.

In base a questi riferimenti alcuni fanno risalire a questo periodo l’origine del formaggio Parmigiano Reggiano.

Da queste poche notizie si può pensare che all’epoca romana esistesse nel territorio di Parma, come nel resto delle provincie dell’Emilia, una realtà più differenziata per quel che riguarda le attitudini delle razze bovine, rispetto al resto dell’Italia. In collina e in montagna venivano allevati bovini grigi utilizzati quasi esclusivamente per il lavoro, mentre nella pianura e nelle valli erano presenti soggetti con colore del mantello variabile dal rosso scuro al rosso chiaro, che venivano sfruttati oltre che per il lavoro anche per la produzione di latte.

Le razze bovine dalla fine dell’Impero Romano al XIII° secolo

In questo lungo periodo non si verificarono sostanziali modificazioni per quel che riguarda le razze bovine.

Le notizie per tutto il Medioevo sono scarse e frammentarie e si limitano, come nel periodo precedente, a qualche riferimento al colore del mantello ed alla utilizzazione. Per quanto riguarda l’aspetto esteriore un notevole aiuto ci è fornito dalle numerose pitture raffiguranti paesaggi agricoli e natività.

Lo scritto più importante cui tutti si riferiscono è l’Opus ruralium commodorum di Pietro dei Crescenzi (1233-1321).

Fino all’anno Mille i bovini furono utilizzati come animali da lavoro. Soltanto quando, in seguito all’insorgere di difetti, malattie o vecchiaia, essi diventavano inabili al lavoro venivano ingrassati e macellati per fornire beni all’uomo, carne principalmente, ma anche cuoio e ossa. Anche il letame continuava ad essere apprezzato.

Gli sconvolgimenti politici verificatisi dopo la caduta dell’Impero Romano fecero regredire anche l’industria casearia nella Pianura Padana ed è probabile che ciò abbia avuto dei riflessi sul tipo di bestiame bovino allevato nel territorio di Parma. Ma durante il XII secolo inizia una ripresa ed uno sviluppo più importante del caseificio e dell’agricoltura che si protrae fino a metà del secolo XVII, quando, con gli ultimi Farnese, si verifica un nuovo decadimento.

L’agricoltura riprende a migliorare nella seconda metà del secolo XVIII quando, da una parte, si verifica un aumento delle produzioni agricole e, dall’altra, abbandonato il maggese, vengono introdotti l’avvicendamento prati-cereali e concimazioni più razionali.

Le vicende dell’allevamento bovino vanno di pari passo con quelle del caseificio. Pur restando fondamentale la funzione dinamica del lavoro nei campi o nel trasporto, e, quindi, la produzione dei buoi, le vacche da latte crescono di numero nei momenti di sviluppo del caseificio e calano nei momenti di stagnazione e crisi.

I bovini allevati non raggiungevano pesi elevati, forse anche per le cattive condizioni di allevamento e la scarsa alimentazione. Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, le fonti scritte del XIV secolo indicano che nel Parmense «due erano le razze de’ buoi, gli uni a pellame bianchiccio chiamati clarelli; rufi gli altri a pellame rosso». Nei secoli successivi scrive sempre il Rognoni (1897) che «oltre ai buoi chiarini e rossi sono menzionati i formentini, i bigi, i prugnoli, i pezzati, i neri». Ciò sta ad indicare che altre razze bovine erano state introdotte e che erano avvenuti incroci tra le razze «nostrali» preesistenti e le «avventiccie».

È probabile che i bovini importati appartenessero alla razza Bruna alpina, che dalla Svizzera incominciava a diffondersi nella Pianura Padana, ma l’accenno ai bovini pezzati fa pensare anche alla introduzione di qualche capo delle razze che presentano questa caratteristica del mantello, probabilmente la Simmental.

Le razze bovine nel XIX secolo

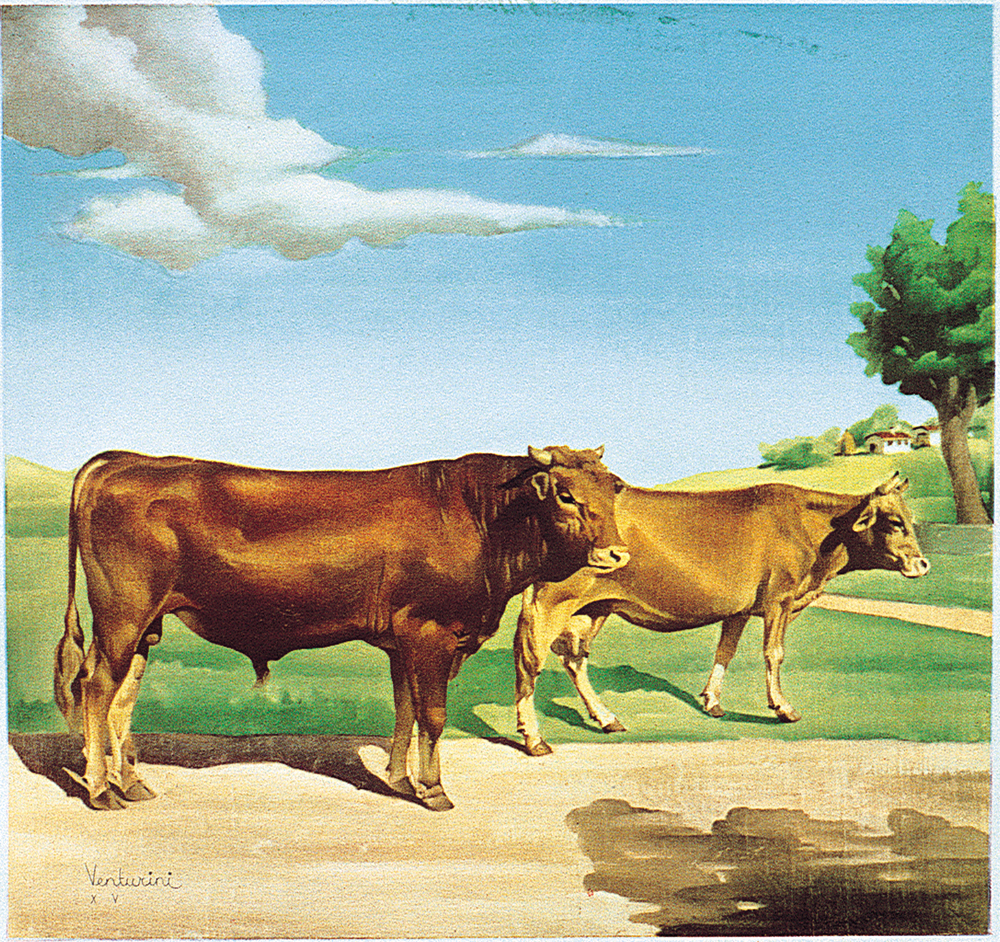

Un quadro abbastanza chiaro dell’allevamento bovino e delle razze allevate nel Parmense all’inizio del secolo XIX ci è fornito da una inchiesta effettuata all’epoca napoleonica[6]. I governanti della provincia di Parma, che allora aveva preso il nome di Departiment du Taro, chiesero ai Municipi notizie e dati sulle condizioni della agricoltura. Da questa inchiesta risulta che all’inizio del secolo in pianura si allevavano bovini della razza ormai chiamata «parmigiana», che si distingueva per arti muscolosi e forti e per il suo mantello che era «di un rosso infuocato, con spesso bianco al di sotto del ventre, le internatiche e il fiocco della coda»[7]. Dall’inchiesta si ricavano, forse per la prima volta, alcuni dati quantitativi che permettono di caratterizzare questa «razza» non più soltanto per il colore del mantello. Le vacche venivano eliminate all’età di circa quindici anni, ma le migliori erano tenute in vita fino a trenta anni. Erano giudicate buone lattifere quelle che producevano 10 litri di latte al giorno.

Incominciava allora l’introduzione sistematica di vacche «forestiere».

È probabile che i bovini «forestieri» fossero di razza Bruna alpina, che dalla Svizzera si stavano diffondendo in tutta la Lombardia, e soprattutto soggetti di razza Reggiana, provenienti dal vicino territorio di Reggio Emilia.

Anche allora, come si verificherà in seguito ad ogni sostituzione di razza, non mancavano le polemiche tra coloro che introducevano razze allogene e i difensori della razza originaria, i quali sostenevano «che le vacche nostrali di buona qualità producevano tanto latte quanto le forestiere oltre che non erano sì gentili nel mangiare, né così delicate»[8].

Questa era la situazione nella pianura e nella prima collina. Nell’alta collina e in montagna prevalevano i bovini di razza podolica a mantello grigiastro con forme tozze e massicce, collo grosso, torace ampio e unghie forti, adatti al lavoro di aratura ed al tiro dei carri per il trasporto, che richiedevano una notevole forza a causa delle pendenze da superare.

Per quanto riguarda gli altri aspetti collegati allo sviluppo dell’allevamento, le risposte date dai Municipi mettono in evidenza che in ogni podere esisteva il prato stabile e che, anche se ancora limitati, erano presenti prati avvicendati di trifoglio, ma soprattutto di erba medica, nelle terre migliori, e di lupinella nelle terre più ingrate della pianura, nella collina e perfino in qualche podere dell’alta montagna.

All’inizio del secolo XIX, dunque, i foraggi incominciavano ad occupare un posto di crescente importanza nell’agricoltura. Ed era questo un segno dello sviluppo dell’allevamento. Quanto fosse importante il problema della disponibilità degli alimenti per il bestiame si può dedurre anche dal fatto che si consigliava di maritare la vite all’olmo, anziché all’acero o ad altri alberi, per l’abbondanza di fogliame che esso forniva. Infatti, le foglie dell’olmo venivano colte a mano dopo le prime piogge di settembre e somministrate al bestiame, che «le mangiava avidamente»[9]. Un operaio poteva raccogliere fino a 115 kg di foglie in una giornata. L’importanza che la foglia dell’olmo aveva in quel periodo nell’alimentazione dei bovini, la si deduce anche dalla notizia riportata dal Rognoni (1897) secondo cui c’era stato un tentativo di introdurre una nuova varietà di olmo con foglie più larghe e più fitte, perché ciò, oltre a fornire una maggiore quantità di prodotto, consentiva ad un uomo di raccoglierne in una giornata poco meno del doppio rispetto a quello che si poteva cogliere con varietà comune.

Un altro aspetto importante dell’allevamento bovino è la ripresa dell’industria casearia, ben documentata dall’aumento delle esportazioni e dalla diffusione dei caseifici.

Lo sviluppo della foraggicoltura e del caseificio testimoniano lo sviluppo del patrimonio bovino e l’inizio di un cambiamento progressivo di indirizzo. «Un podere di 100 biolche (30 ha) soleva avere per scorte vive sedici capi bovini; cioè quattro buoi da lavoro, due manzuoli, due manzetti, quattro vacche, una giovenca, tre vitelli»[10]. Da questa composizione media delle stalle si intuisce come l’allevamento delle vacche incomincia ad occupare un posto più rilevante nella stalla. Mentre prima erano allevate essenzialmente quali fattrici per la produzione dei buoi, all’inizio del secolo rappresentano la metà dei capi adulti, vale a dire una quantità largamente eccedente l’esigenza di rimonta dei buoi, che di solito venivano eliminati e macellati a circa 10 anni di età, ad un peso di 550-850 kg a seconda che fossero o meno ingrassati.

In conclusione, all’inizio del secolo scorso con l’eliminazione del maggese e il diffondersi dei prati stabili ed avvicendati, da una parte si ridusse il fabbisogno di lavoro animale e dall’altra aumentò la disponibilità di foraggi.

Tutto ciò, unito alla richiesta crescente di burro e formaggio, determinò un cambiamento di indirizzo dell’allevamento bovino, dal quale si incominciò a richiedere una maggiore produzione di latte e di carne.

Questo processo verrà accentuato verso la fine del secolo dall’inizio della meccanizzazione e concluso a metà del nostro con la cessazione completa dell’impiego del lavoro animale.

La via scelta per raggiungere l’obiettivo di una maggiore produzione di latte è stata quella della sostituzione delle razze: senza dubbio più breve rispetto a quella della selezione, ma che ha portato alla estinzione della razza parmigiana nel corso del XIX secolo.

Già intorno al 1870 secondo Pietro Del Prato[11], professore presso una scuola veterinaria dell’Università di Parma, la razza parmigiana era stata sostituita quasi completamente mediante l’accoppiamento continuato (l’incrocio di sostituzione) delle vacche con tori della razza Reggiana, che si distingueva dalla prima per l’alta statura, per le forme abbastanza corrette, anche se con diametri trasversali più stretti, per le orecchie piccole e per il mantello rosso chiaro formentino ma soprattutto per una maggiore produzione di latte.

In realtà, in termini zootecnici non si potrebbe parlare di incroci tra razze perché i bovini parmigiani e reggiani avevano origine comune e non erano mai stati in completo isolamento riproduttivo. Infatti, nonostante le barriere doganali, tra Parma e Reggio Emilia non erano mancati scambi commerciali.

Nell’800 però le razze bovine si distinguevano per qualche caratteristica morfologica e per l’allevamento in una determinata area territoriale.

Ma al di là del significato scientifico, in seguito a questo incrocio i bovini allevati nella pianura di Parma persero le poche caratteristiche morfologiche che li distinguevano e da allora non si parlò più di razza parmigiana, ma di razza «nostrana» o «nostrale» o «del piano» e, successivamente, di razza Reggiana.

Anche in montagna, sebbene in misura di gran lunga inferiore, nel corso del secolo XIX vennero introdotti soggetti di razza Reggiana e, soprattutto, animali con caratteristiche riferibili al vecchio ceppo parmigiano, che resisteranno fino alla vigilia della Seconda guerra mondiale nei comuni di Calestano e Terenzo[12]. Ma in montagna, ancora più che in pianura, erano molto frequenti gli incroci.

In conclusione, il quadro delle razze bovine alla fine del secolo scorso si presentava nel modo seguente: in pianura era presente la razza «nostrana» o «del piano», già descritta nei suoi aspetti morfologici, ma che rispetto a prima presentava una maggiore produzione di latte, che in qualche soggetto (da «secia») raggiungeva anche i 20 litri giornalieri. In montagna, invece, era diffusa la razza «montanara» di taglia più piccola, dal colore del mantello variabile tra grigio scuro e rosso cupo fino al nero, con produzione di latte che si aggirava sui 6-7 q.li per vacca in una lattazione.

La maggior parte dei bovini presenti tanto in pianura che nel resto della provincia costituiva una popolazione eterogenea per mole, peso, mantello, attitudini lattifere e lavorative, frutto di incroci tra le razze esistenti da tempo nel Parmense ed altre quali la Bruna alpina che incominciava ad essere introdotta sistematicamente negli allevamenti.

Le razze bovine nel nostro secolo

Alla fine del secolo scorso, nella provincia di Parma, una notevole accelerazione al processo di sviluppo e di specializzazione dell’allevamento bovino verso la produzione del latte venne impressa da Antonio Bizzozero (1857-1934), chiamato a reggere nel 1892 la locale Cattedra Ambulante di Agricoltura appena fondata. Questi, infatti, al fine di aumentare la produzione di latte, tanto richiesto dalla fiorente industria casearia, propose e propagandò innanzitutto per la pianura fin dall’inizio della sua attività «l’incrocio della razza o meglio delle razze locali col toro di razza Bruna alpina di Svitto e la introduzione anche di gruppi di animali puri»[13].

Essendo convinto, inoltre, della inscindibilità del problema agricolo e zootecnico egli si adoperò per aumentare la produzione foraggera con la concimazione chimica, le tecniche colturali ed una sempre maggiore estensione dei medicai nella rotazione agraria alfine di migliorare la stessa industria casearia.

Tutto ciò portò ad un rapido incremento del patrimonio bovino che dai circa 90.000 capi del 1881 raggiunse i 137.000 nel 1908.

Dal 1893 al 1900 i bovini allevati in pianura furono sostituiti per circa la metà con prodotti d’incrocio tra vacche di razza «nostrana» e tori di razza «Bruna alpina». Questo processo continuò con l’importazione di numerosi torelli dalla Svizzera e di vacche oltre che da questo Paese anche dalle vallate alpine della Lombardia. Il risultato di questo capovolgimento fu un aumento notevole di disponibilità di latte per l’industria casearia. I caseifici, che nel 1890 erano 196, nel 1910 erano saliti a 419 e il latte

lavorato, che nella prima data ammontava a 270.000 ettolitri, raggiungeva nel 1910 i 550.000.

Questo sviluppo venne frenato dal sopraggiungere della Grande Guerra e da una successiva epidemia di afta epizootica che imperversò nell’immediato dopoguerra.

Subito dopo, però, sempre sotto l’opera instancabile del Bizzozero, iniziò la ripresa sia del patrimonio bovino che del processo di specializzazione attitudinale verso il latte.

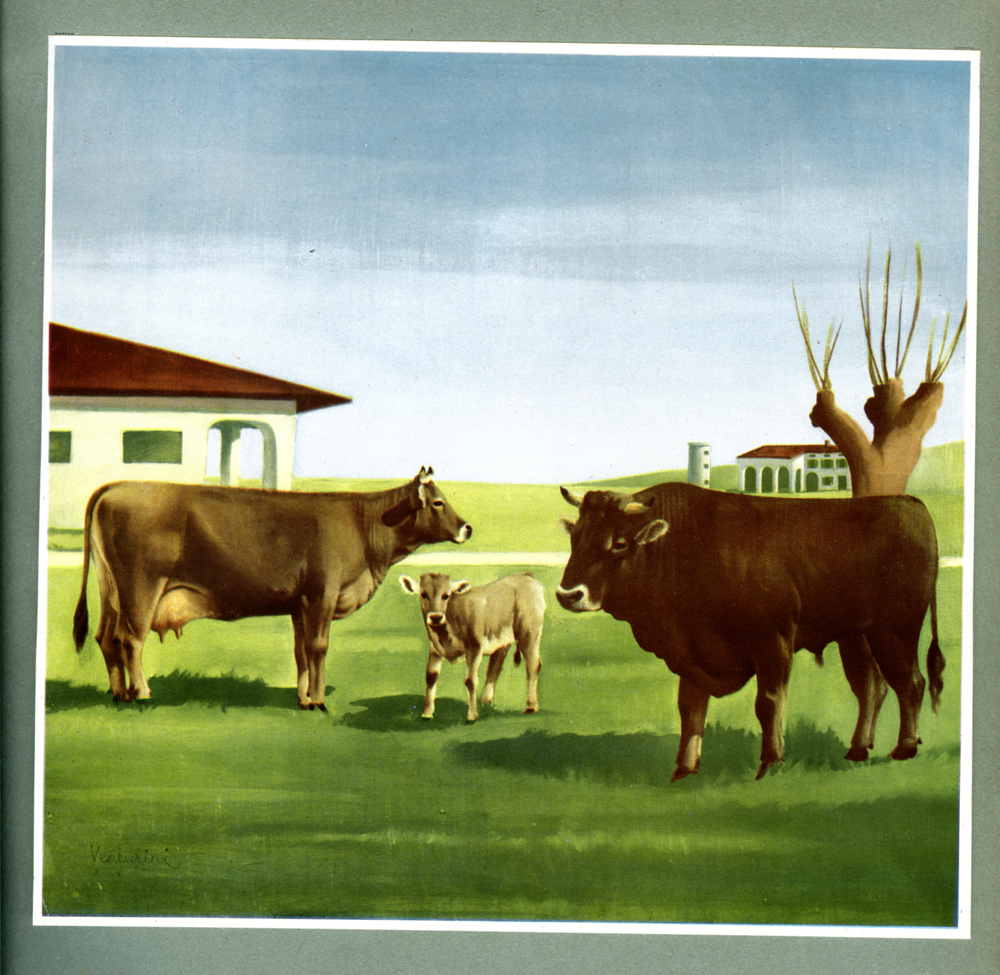

A tal fine tornò particolarmente utile la nuova disciplina nelle stazioni di monta privata, fissata da una legge emanata nel 1926, che rese obbligatoria la visita dei tori da adibire a monta pubblica. Il Bizzozero, che presiedeva la commissione di visita dei tori, si trovò a disporre di uno strumento fondamentale per portare avanti il processo di sostituzione delle razze locali e soprattutto di quella popolazione formata da meticci e polimeticci che ancora esisteva in molte piccole stalle. Attraverso le stazioni di monta pubblica poté diffondere, soprattutto in pianura, la razza Bruna, di cui continuava ad importare torelli dalla Svizzera, tanto che nel 1928 in pianura si giunse alla quasi completa sostituzione della razza locale. In quell’anno, con la costituzione dei primi nuclei di selezione, venne iniziato un programma selettivo della razza «Bruna alpina», poi perfezionato nel 1930 con l’impianto del libro genealogico provinciale e con l’istituzione del controllo delle produzioni di latte.

L’introduzione della razza «Bruna alpina» fu tentata anche in montagna; se si esclude però l’alta valle del Taro, i risultati furono poco soddisfacenti.

La sostituzione delle razze locali suscitò un vivace dibattito tra allevatori, zootecnici e tecnici caseari.

Da parte dei sostenitori si metteva in evidenza la più elevata produzione della vacca Bruna alpina, mentre gli oppositori sostenevano che la nuova razza mal si adattava alle condizioni ambientali della Pianura Padana e che il suo latte era meno idoneo alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. Tuttavia, la nuova razza continuò la sua espansione nella pianura ed incominciò ad affermarsi anche in collina.

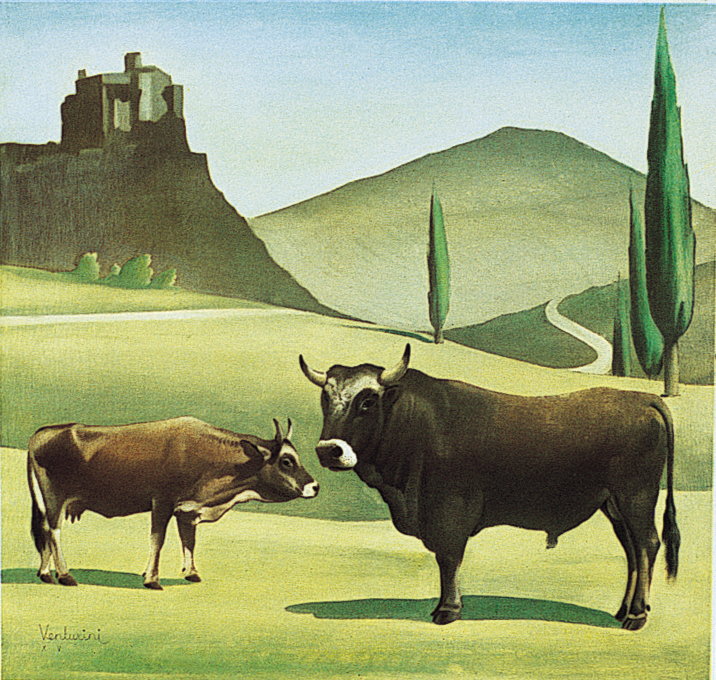

Nello stesso periodo di tempo, secondo le direttive tracciate dal Bizzozero, in collina, dove continuava ad essere allevata, veniva attuato il miglioramento della razza «nostrana formentina» o «reggiana», con l’importazione di tori della vicina provincia di Reggio Emilia e con la selezione.

Anche per questa razza vennero costituiti, a partire dall’anno 1932, nuclei di selezione con l’obiettivo di perseguire la triplice attitudine: latte, carne e lavoro.

In montagna, invece, con l’eccezione dei comuni di Borgotaro, Bedonia, Tornolo e Compiano nell’alta valle del Taro, in cui era già allevata, come si è detto, la «bruna alpina», era presente la razza Montanara di cui si auspicava il miglioramento in direzione della duplice attitudine: lavoro e carne.

Nella pianura parmense, nel frattempo, raggiungevano una certa consistenza i meticci ottenuti con l’accoppiamento del toro di razza Frisona con vacche Brune alpine o nostrane, meticci che, a seconda del colore del mantello nero o marrone, venivano chiamati «preti» o «frati». La consistenza di questi meticci si può dedurre dal numero di tori olandesi attivi in provincia che, dai 68 del 1927, erano saliti ai 140 del 1931[14].

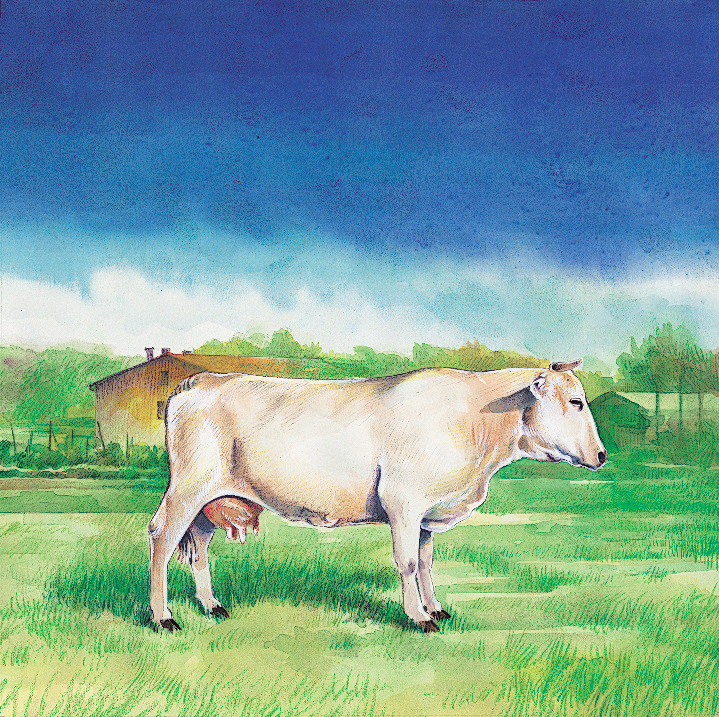

Di questa razza esistevano già i primi allevamenti in purezza, anche se nei suoi confronti c’era molta prevenzione da parte degli allevatori ed una certa ostilità, determinata dalla convinzione che mal si adattasse alle condizioni dell’agricoltura provinciale, da parte della Cattedra Ambulante. Tuttavia anche questa razza, le cui prime importazioni risalivano al decennio 1880-1890, incominciava ad imporre la sua presenza per l’alta capacità produttiva che manifestava quando veniva allevata in condizioni di ambiente favorevole, soprattutto per quel che riguarda l’alimentazione. Negli anni Trenta del Novecento ai capi di origine Olandese si aggiunge qualche soggetto di origine statunitense, proveniente dalla confinante provincia di Cremona, dove erano stati introdotti alcuni capi acquistati nelle Bonifiche di Torre in Pietra vicino a Roma.

Questa azienda, infatti, per volontà di Luigi Albertini (1871-1941), che durante il fascismo aveva dovuto lasciare la direzione del «Corriere della Sera», nel 1930 aveva importato i primi capi di Frisona americana dalla famosa Carnation Milk Farm di Seattle nello stato di Washington.

Il ruolo che la Frisona incominciava ad assumere nella zootecnia della provincia di Parma è testimoniato dal sorgere dei primi nuclei di selezione e dalla costituzione anche per questa razza del libro genealogico provinciale nell’anno 1938.

Riepilogando, prima della Seconda guerra mondiale il patrimonio bovino era costituito principalmente dalle razze «bruna alpina», «nostrana formentina o reggiana» e «montanara»[15].

In base ai dati del censimento del 1936 la «bruna alpina» contava 126.983 capi, la nostrana 36.827 capi e la Montanara con le sue sottorazze 20.636 capi. Inoltre, c’erano 6.873 meticci «bruna alpina x montanara» ed un numero imprecisato di meticci «frisona x bruna alpina». Infine erano segnalate una ventina di stalle con animali di razza pura «frisona» pezzata nera di origine olandese.

La «bruna alpina», diffusa in tutta la pianura e nell’alta valle del Taro, aveva le sue migliori zone di allevamento nei comuni di Noceto, Fidenza, Soragna, Busseto, Zibello, Montechiarugolo, Sorbolo e San

Secondo. La produzione media di latte si aggirava sui 22 q.li per lattazione.

La razza «nostrana» era diffusa in tutta la fascia collinare della provincia, dall’Enza allo Stirone, ed era allevata principalmente nei comuni di Neviano Arduini, Lesignano Bagni e Langhirano. Ormai non si distingueva più morfologicamente dalla Reggiana e produceva in media 14 q.li di latte per lattazione. Di questa esisteva una sottorazza, la «nostrana calestanese», costituita da circa 2.000 capi, con caratteristiche ancora riferibili alla vecchia razza parmigiana dell’inizio dell’Ottocento.

La «montanara» si articolava in quattro sottorazze: la «bardigiana» con 8.327 capi, dal mantello a sfondo formentino con sfumature di peli rossi e neri sul collo e sugli arti, allevata nei comuni di Varsi, Bore e Bardi nella media valle del Ceno; la «valtarese» con 7.970 capi, dal mantello grigio scuro con gradazioni rossicce, allevata nella parte più montuosa dell’alta valle del Taro e nei comuni di Valmozzola e Solignano; le sottorazze «cornigliese» e «boscarina» con 4.429 capi, dal mantello di colore grigio formentino, di taglia particolarmente ridotta, erano allevate rispettivamente nell’alta val Parma e nella zona di Bosco di Corniglio. La produzione media delle sottorazze montanare variava dai 7 ai 9 q.li.

Alla vigilia della Seconda guerra mondiale il patrimonio bovino contava circa 200.000 capi. Nel giro di cinquanta anni dalla venuta di Bizzozero il numero di bovini si era più che raddoppiato ed il panorama delle razze si presentava profondamente modificato.

La Seconda guerra mondiale interruppe il processo evolutivo del patrimonio bovino parmense, ma solo temporaneamente. Fin dall’anno successivo alla fine del conflitto venivano ricostituiti i nuclei di selezione per la «bruna alpina», la «frisona» e la «reggiana», per i quali si riprendeva il lavoro di selezione, accentuando sempre più la produzione lattea.

Dal 1950 l’espansione dell’industria casearia, il forte sviluppo della meccanizzazione delle aziende e l’intensificata produzione foraggera hanno impresso una nuova accelerazione al processo di specializzazione dell’allevamento bovino verso la produzione di latte. Gli allevatori si sono orientati sempre più verso le razze Bruna alpina e Frisona, che, selezionate da tempo nei rispettivi paesi d’origine in vista di una maggiore produzione di latte, soddisfano meglio le loro esigenze.

La Bruna alpina si è diffusa anche in collina e in montagna, dove ha sostituito la razza Reggiana e Montanara, scomparse definitivamente verso la fine degli anni Sessanta del Novecento. La rapidità e l’intensità del processo di sostituzione è messa chiaramente in evidenza dai seguenti dati[16]: la razza Reggiana, che nel 1950 rappresentava il 30% dell’intero patrimonio bovino della provincia, nel 1967 ne costituiva appena lo 0,3%, mentre la razza montanara e i bovini meticci dal 27% si riducevano al 2%. Nello stesso periodo la «bruna alpina» passava dal 25% al 47,6%, nonostante che in pianura venisse a sua volta sostituita dalla Frisona, che nel 1967, ormai la sopravanzava numericamente raggiungendo il 50,2% dell’intero patrimonio bovino.

Nelle mutate condizioni dell’agricoltura, le razze locali, utilizzate e selezionate in primo luogo per i lavori campestri e per il trasporto e solo secondariamente per la produzione di latte e carne, non erano più utili all’uomo, che per questo le metteva da parte. Ci si potrebbe chiedere se è stato conveniente far scomparire queste razze, ma la questione ci porterebbe lontano dall’obiettivo di questo scritto. Perciò, rimandando a Russo e Mariani[17] per un maggiore approfondimento di questi aspetti, ci si limiterà a dire che la scomparsa di una razza rappresenta una perdita di risorse genetiche, difficilmente ricostituibili: se esse hanno perso momentaneamente la loro utilità potrebbero riacquistarla in altre condizioni attualmente non prevedibili.

Con la costituzione della Comunità Economica Europea gli allevatori italiani, spinti dalla necessità di dover competere con quelli degli altri Paesi che ne fanno parte, si sono orientati ancora di più verso animali a spiccata attitudine lattifera in modo da ottenere attraverso una maggiore produzione unitaria una riduzione dei costi di produzione. Ciò ha provocato un’ulteriore modifica nell’assetto delle razze bovine in provincia di Parma.

La Frisona è diventata la razza prevalente in pianura e si sta infiltrando anche nel resto della provincia, mentre la Bruna alpina, scacciata dalla pianura si consolida nella fascia collinare e in montagna.

Negli anni Sessanta del Novecento vennero importate numerose manze e tori di razza Frisona dai Paesi europei (Olanda in primo luogo, ma anche Germania, Inghilterra, Danimarca e Svezia), mentre già nell’anno 1964 veniva introdotto un primo nucleo di ceppo canadese. Le importazioni dal Canada e poi dagli Stati Uniti si intensificarono negli anni successivi, durante i quali si ebbe la quasi completa sostituzione del vecchio ceppo europeo con quello americano.

Una sostituzione così rapida è stata resa possibile dall’impiego della fecondazione artificiale, che consente di effettuare in modo massiccio l’incrocio di sostituzione attraverso l’importazione di pochi tori e di seme congelato da paesi originari

Un processo analogo a quello descritto per la Frisona è in corso ora per la Bruna alpina, che nel 1980 viene ufficialmente denominata soltanto Bruna, con la sostituzione del vecchio ceppo europeo con quello Brown Swiss di origine americana.

Il saggio è tratto da Terre e buoi. Il patrimonio bovino nel Parmense dall’Ottocento a oggi. Catalogo della mostra: Parma, Sala Ulivi, 28 settembre-3novembre 1985 organizzata da Provincia di Parma, Assessorato Agricoltura Alimentazione e Foreste e qui riproposto su autorizzazione della Provincia di Parma rilasciata il 10.01.2025.

[1] H.G. Zeuner, History of domesticated animals, Londra, Hutchinson, 1963.

[2] C. G. Cesare, De bello gallico, VI, 27.

[3] P.D.C. Davis e A.A. Dent, Gli animali che hanno sconvolto il mondo, Milano, Mondadori, 1971.

[4] Secondo altri i bovini di ceppo podolico sarebbero giunti in Italia al seguito dei primi invasori barbari provenienti dall’Europa orientale nel V° secolo.

[5] C. Rognoni, Saggio storico sull’antica agricoltura parmense, Parma, Tip. G. Ferrari e Figli, 1897.

[6] C. Rognoni, Saggio storico sull’antica agricoltura parmense, Parma, Tip. G. Ferrari e Figli, 1897.

[7] C. Rognoni, Saggio storico sull’antica agricoltura parmense, Parma, Tip. G. Ferrari e Figli, 1897.

[8] C. Rognoni, Saggio storico sull’antica agricoltura parmense, Parma, Tip. G. Ferrari e Figli, 1897.

[9] C. Rognoni, Saggio storico sull’antica agricoltura parmense, Parma, Tip. G. Ferrari e Figli, 1897.

[10] C. Rognoni, Saggio storico sull’antica agricoltura parmense, Parma, Tip. G. Ferrari e Figli, 1897.

[11] P. Del Prato, Studi sulle razze bovine della provincia di Parma, Parma, Tip. G. Ferrari e Figli, 1873.

[12] G. Menapace, Industria zootecnica: bovini, in «L’Avvenire agricolo», 45 (n. speciale) 1937, p. 53.

[13] A. Bizzozero, Trentasei anni di propaganda, in «L’Avvenire agricolo», 1928, p. 36.

[14] G. Menapace, in «L’Avvenire agricolo», IX, II serie, 1931, p. 177.

[15] G. Menapace, Industria zootecnica: bovini, in «L’Avvenire agricolo», 45 (n. speciale) 1937, p. 53.

[16] Centro Emiliano Romagnolo di Studi e Ricerche Economico Sociali, Il settore lattiero-caseario in Emilia Romagna, Unione Regionale Camere di Commercio dell’Emilia Romagna, 1968.

[17] V. Russo e P. Mariani, Modenese e Reggiana – Stato attuale e prospettive di due razze che vanno scomparendo, in “L’Italia Agricola”, 113, n. 3, 1976, p. 56: